Bien que j’aime beaucoup la musique classique et que je sois un romantique assez maladif, j’avoue que je n’ai jamais été un inconditionnel de la musique de Frédéric Chopin.

Certes, je possède un coffret par Georges Cziffra, depuis le tout début de la constitution de ma discothèque, dans ma deuxième année d’étudiant. Pour la petite histoire, ce pianiste hongrois dont les interprétations sont fort réputées repose dans le cimetière de Senlis, que j’ai visité bien plus tard, du temps où je vivais à Beauvais. Cziffra est enterré là car il était tombé amoureux de cette ville au centre historique plein de charme, à tel point que sa Fondation, qu’il avait créée en 1975, a acheté l’ancienne chapelle royale Saint-Frambourg, alors en ruines, pour la restaurer et la transformer en salle de concert, l’auditorium Franz Liszt. Le lieu est aujourd’hui magnifique, avec notamment des vitraux donnés par Miro à son ami pianiste, qui y a enregistré plusieurs disques.

Mais ces disques, cela fait une éternité que je ne les ai pas posés sur ma platine. Il y a pour moi un je ne sais quoi d’un peu gentil, presque mièvre, dans les œuvres de Frédéric Chopin. Je les trouve douces, agréables, mais assez prévisibles et monotones quand je les écoute les unes à la suite des autres. Je sais que mes ami·es mélomanes et/ou musicien·nes ne sont absolument pas d’accord avec ce jugement à l’emporte-pièce, en particulier mon amie pianiste Élodie. Il est probable que je sois fait une fausse idée de l’oeuvre de Chopin, peut-être parce que je n’en connais vraiment bien que quelques highlights… Mais ce que j’aime dans le piano, ce sont les fulgurances de Debussy ou de Janacek, les mystères de Ravel, la profondeur et la gravité de Schubert, l’inventivité et l’excentricité de Satie, et plus encore les compositions et les improvisations de Bill Evans, de Thelonious Monk ou de Keith Jarrett, qui concentrent à eux seuls un peu tout cela. Et toutes ces qualités, j’avoue que je les cherche un peu en vain quand j’écoute Chopin: je me dis que c’est joli, oui, bien sûr, mais un peu lisse, un peu sage, et en tous cas ça ne m’emballe pas. Si on me disait que je ne pourrais plus jamais écouter un seul morceau de lui de toute ma vie, je ne suis même pas sûr de me dire que ce serait dommage, alors que toute une vie sans réécouter le part I du « Köln concert », « Peace piece« , « Chordially » ou « Des pas sur la neige« , ça me collerait un gros bourdon, et même un vrai chagrin.

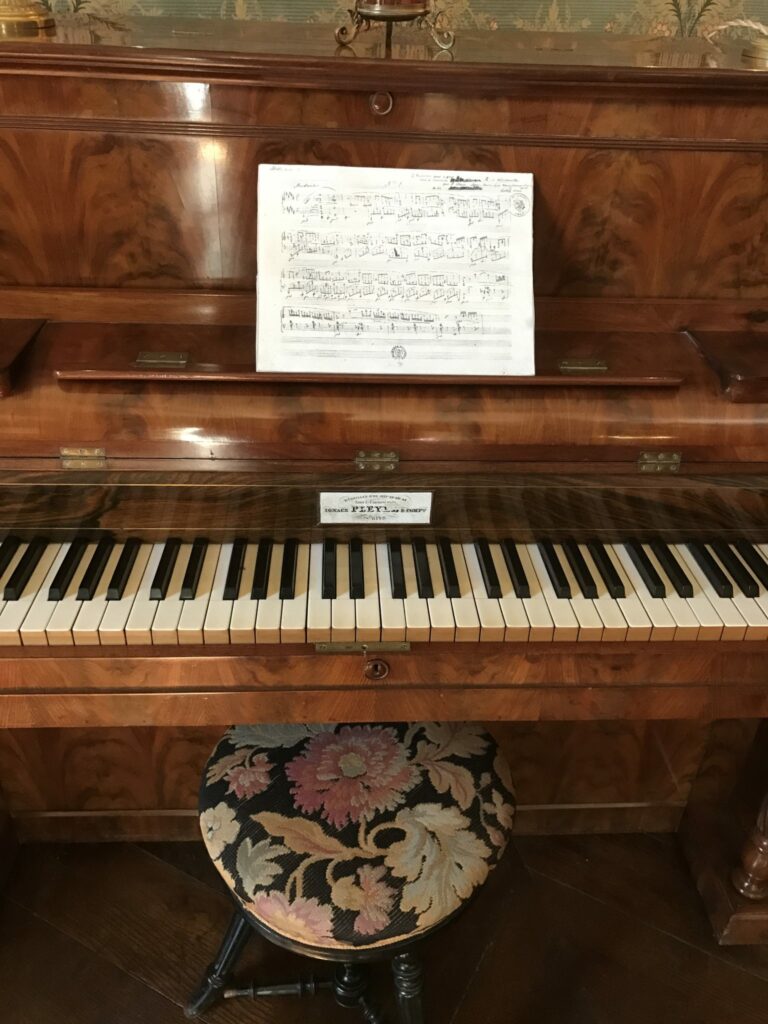

Cette berceuse op. 57 est assez typique des raisons pour lesquelles je trouve les compositions de Chopin jolies, exquises comme un déjeuner printanier sur l’herbe (d’ailleurs il l’a composée à Nohant, au domaine de George Sand, pendant l’été 1844, sur le piano que l’on voit ci-contre), mais un peu oubliables. À l’origine elle devait s’appeler « Variantes », car elle s’appuie sur un mouvement de basse à 2 temps ternaires, qui se répète pendant tout le morceau, et sur lequel viennent se poser des variations jouées à la main droite, plus ou moins enlevées et virtuoses. Cela donne des sonorités rêveuses, élégantes, raffinées, distinguées, presque aristocrates. C’est joli, oui, assurément, incontestablement, mais je ne sens pas assez de chair, de vécu et d’intensité pour que ça me touche vraiment.

Que les amoureux et les amoureuses de Chopin me pardonnent, mais le fait d’avoir réécouté cette pièce six ou sept fois en rédigeant cette chronique ne m’a pas fait changer d’avis…