Mes parents, dont la culture musicale est très rive gauche, aimaient beaucoup Serge Reggiani et ils passaient de temps en temps ses disques, qu’ils avaient enregistrés sur de grandes bandes magnétiques soigneusement répertoriées. Personnellement j’avoue que les rares fois où j’ai essayé de l’écouter, le plus souvent en cliquant sur un lien partagé par un ou une ami·e Facebook, j’ai trouvé que c’était davantage de la poésie mise en musique que des chansons, et je n’ai pas vraiment accroché.

Mais il y a quelques temps, une amie m’a transmis le lien de cette chanson qui, elle, m’a totalement happé dès la première écoute, grâce à son texte extrêmement émouvant, mais aussi et surtout grâce à l’intensité incandescente de l’interprétation de Serge Reggiani.

Cette chanson, ce chef d’oeuvre je devrais dire, aborde un thème très fréquent dans la réflexion morale sur les rapports entre la vie et la mort : si nous ne pensons pas assez à la mort, si nous ne l’intégrons pas assez comme l’horizon qui ne recule pas ou comme le point final, alors nous risquons de ne pas nous rendre compte du caractère précieux de la vie, et donc de ne pas savoir bien profiter des moments fugaces qu’elle nous offre. Dans Les nourritures terrestres, par exemple, André Gide écrit cette phrase qui m’a vraiment bousculé lorsque je l’ai lue pour la première fois : « Une pas assez constante pensée de la mort n’a pas donné assez de prix au plus petit instant de ta vie. » Plus loin de nous, Sénèque, dans De Brevitate vitæ, méditait sur le fait que nous gâchons l’essentiel de notre vie à des activités futiles parce que nous avons en quelque sorte oublié que nous allons mourir. Faute d’avoir assez médité sur l’inéluctabilité de la mort et sur la rapidité avec laquelle passe la vie, on risque de se réveiller un matin et de se rendre compte amèrement qu’on en a gaspillé une partie, et qui pis est, celle-là même durant laquelle on était en pleine santé, c’est quand même ballot. Dans ses dernières années, Serge Gainsbourg racontait que pendant très longtemps il s’est couché chaque soir en se disant « Un de plus », comme si la vie était pour lui une épreuve harassante, mais que depuis peu il s’était mis à se dire « Un de moins », avec sans douter un immense goût de regret.

Dans cette chanson impressionnante et frémissante, Serge Reggiani se tient en quelque sorte à l’équilibre entre la méditation de la mort et l’expression du désir de vivre, la première suscitant justement le sentiment d’urgence nécessaire pour traverser « le temps qui reste » avec intensité.

Écrit par Jean-Loup Dabadie, qui décidément nous a laissé une profusion de merveilles (« La chanson d’Hélène » , « Ma préférence » …), le texte fait partie de ceux, très rares je trouve, qui tiennent parfaitement debout même lorsqu’on les lit sans musique ni même sans mélodie. Moi qui n’aime la poésie que quand elle est simple et humble, ici je suis servi, qu’on en juge par les tout premiers vers : « Combien de temps / Combien de temps encore / Des années, des jours, des heures, combien ? / Quand j’y pense, mon coeur bat si fort…«

Après cette entrée en matière saisissante, Reggiani se lance dans un inventaire à la Prévert de toutes les choses qu’il a ardemment envie de faire, et qu’il se promet de faire tant qu’il en aura la force : « Je veux rire, courir, pleurer, parler, / et voir, et croire / et boire, danser, / crier, manger, nager, bondir, désobéir, / (…) voler, chanter, parti, repartir, / souffrir, aimer. (…) « Je veux jouer encore… / Je veux rire des montagnes de rires, / je veux pleurer des torrents de larmes, / je veux boire des bateaux entiers de vin / de Bordeaux et d’Italie, / et danser, crier, voler, nager dans tous les océans (…) Je veux chanter / Je veux parler jusqu’à la fin de ma voix (…) Je veux des histoires, des voyages… / J’ai tant de gens à voir, tant d’images… / Des enfants, des femmes, des grands hommes, / des petits hommes, des marrants, des tristes. » Un peu comme dans le standard de jazz « These fooling things », le texte de Jean-Loup Dabadie liste ici les choses qui donnent du prix à sa vie, et qui font qu’il crève littéralement d’envie qu’elle se poursuive.

Mais ici il ne s’agit pas seulement de dire que « sans tout cela ma vie serait dénuée de plaisirs ou même de sens » : il s’agit d’affirmer, de proclamer même, que cela va continuer. Intercalés au milieu de cette litanie hétéroclite et émouvante (car il me semble qu’elle est aussi là pour inviter chacune et chacun à dresser sa propre liste de choses à continuer de faire), on entend en effet quelques formules plus générales et plus saisissantes encore : « Je l’aime tant le temps qui reste… » Et surtout, ce cri superbe et farouche, lancé vers le ciel, craché comme un défi à la camarde : « J’ai pas fini, j’ai pas fini ! » Tant qu’il y aura du rab à la cantine, j’irai me resservir, et « Quand l’orchestre s’arrêtera, je danserai encore… »

Ce texte sublime, c’est un peu comme le conseil bienveillant d’un grand-père un peu bourru qui s’agace de nous voir foutre en l’air notre jeunesse et qui nous invite à arrêter de faire le con, à sortir de notre torpeur, à nous secouer le train et à vivre enfin pour de bon. Ça saisit comme un uppercut au plexus, mais c’est le genre de rappel à l’ordre qu’on regrette de ne pas avoir reçu (ou de ne pas avoir pris au sérieux les premières fois où on l’a entendu).

Si ces mots me touchent à ce point, c’est aussi grâce à la musique élégante composée par Alain Goraguer : la guitare classique jouée en picking en ouverture, les cordes amples, le piano qui ralentit et s’éteint doucement à la fin des refrains comme dans certaines des plus belles chansons de Léo Ferré, tout cela est absolument splendide.

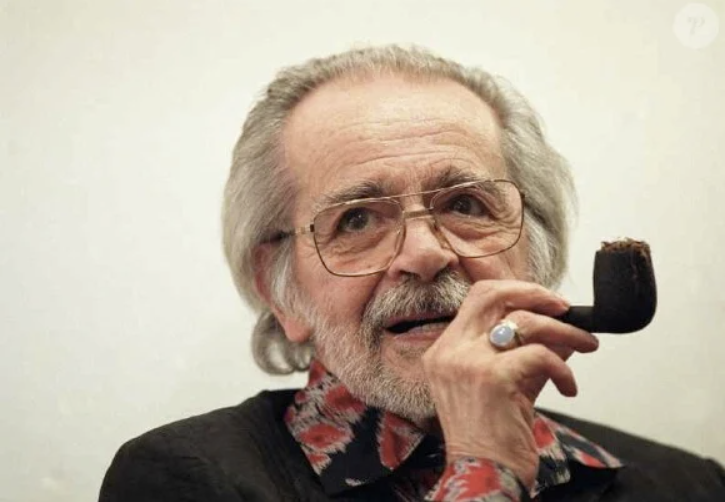

Et surtout, s’il restait un soupçon de réserve, tout serait emporté par l’interprétation hallucinée de Serge Reggiani. Celui-ci avait déjà quatre-vingt ans lorsque « Le temps qui reste » a été enregistrée, en 2002, et il ne lui restait que deux pauvres petites années à vivre. Il avait traversé de nombreuses épreuves (deux divorces, le suicide de son fils Stéphan en 1980, la dépression, l’alcoolisme), mais il y avait survécu. Sa voix, bien sûr, était épuisée par les ans et elle manquait d’assurance (d’autant plus qu’il lui manquait quelques dents), mais elle restait chaude et fraternelle. C’est précisément cette longue et tragique expérience qui permet à Reggiani de transcender les paroles écrite par Jean-Loup Dabadie. Il ne les chante pas, il les incarne, il leur insuffle toute la chair, toutes les émotions, tous les enthousiasmes, toutes les déceptions, toutes les douleurs qu’il a emmagasinées dans ses 80 années d’existence, et il les transforme en une merveilleuse leçon de vie, un témoignage de sa fragilité, et du courage, de la noblesse et de la générosité qu’il faut pour continuer à tenir debout même quand on approche de la fin.

Assurément, « Le temps qui reste » est l’une des plus belles et bouleversantes chansons de ce qu’il est convenu d’appeler le répertoire français. L’une de celles, aussi, qui détiennent le plus puissamment ce pouvoir de changer le reste d’une vie. Il m’a fallu attendre jusqu’à mes 55 ans ans pour la découvrir, mais désormais une chose est sûre : parmi la liste des choses que je me promets de faire dans le temps qui me reste, il y a le fait de l’écouter, saisi d’admiration et d’émotion, en pensant à celles et ceux que j’ai perdus et qui me manquent, à celles et ceux que je voudrais ne jamais perdre, à celles et ceux que je laisserai un jour.

Mes enfants, Dorian, Aurore, j’ai tellement encore de vous dire et de vous redire ce genre de choses : « Quand le temps s’arrêtera… je t’aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment… mais je t’aimerai encore… D’accord ? » Ce merveilleux « D’accord ? » qui clôt « Le temps qui reste », il me chavire encore plus que tout ce qui précède, peut-être parce qu’il laisse entrevoir que si Reggiani veut encore chanter, voler ou danser, c’est surtout pour pouvoir emporter les personnes qu’il chérit dans sa ronde, tant que ces personnes le voudront bien (« D’accord ? » ).

« Combien de temps encore » , avec vous que j’aime ? Car si vous disparaissiez, il est clair que je n’aurais plus la moindre envie de continuer et que je laisserais la lumière s’éteindre.

J’ai chialé plusieurs fois comme un môme en écrivant cette chronique. Mais non, j’ai pas fini ! J’ai pas fini !

Génial ! Et merci pour la citation de André Gide. Allez, je l’écris à deux endroits que je regarde quotidiennement 😉 !