J’ai déjà partagé deux titres du formidable album du groupe anglais Ride, « Going blank again ». Sorti en 1992 quand j’étais étudiant, ce disque est emblématique de mouvements musicaux qu’on appelait alors la noisy pop ou le shoegazing (ce terme venant du fait que dans les concerts, les jeunes guitaristes de ces groupes avaient tendance à rester la tête baissée vers leurs baskets, par timidité autant que par bravade, et aussi pour regarder leurs pédales d’effet). Sur cet album, il s’agit néanmoins d’une noisy pop qui reste très harmonieuse et accessible (plus en tous cas que sur leur premier opus « Nowhere » ), avec plusieurs morceaux carrément atmosphériques, comme le magnifique « OX4 ».

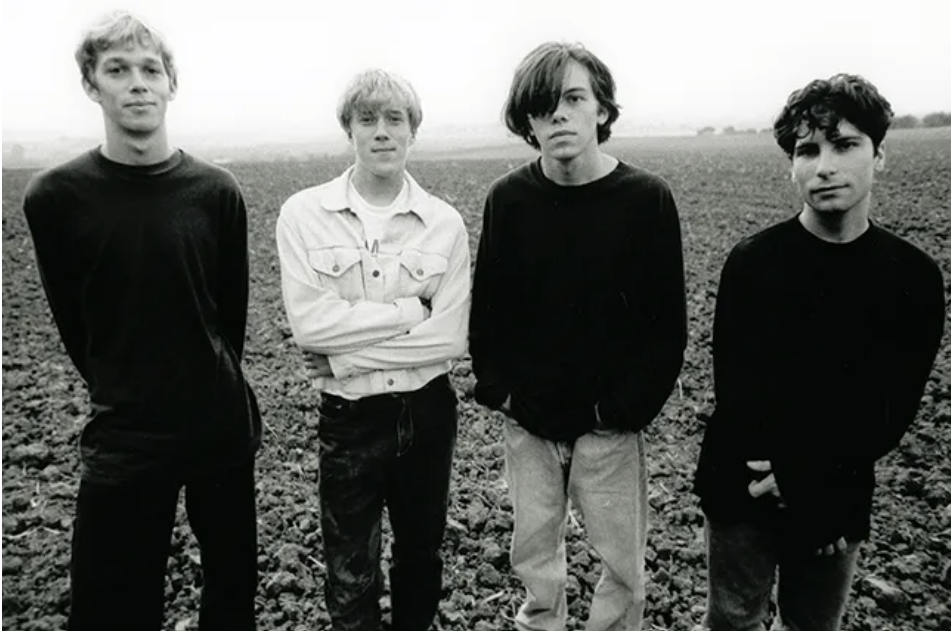

Si j’aimais beaucoup ce disque, et si c’est encore aujourd’hui l’un de ceux que je prends le plus de plaisir à réécouter (je le place sans hésitation dans mon top 10 des années 90), c’est aussi parce qu’il avait la fraîcheur, l’insouciance et l’audace de la jeunesse (les membres du groupe n’avaient pas même vingt ans quand ils l’avaient créé quatre ans plus tôt, comme on le devine sur la photo ci-contre).

Par rapport aux deux chansons de cet album que j’ai déjà partagées (notamment la monumentale « Leave them all behind« , son introduction captivante, son déploiement lent et majestueux et sa fin assourdissante à la limite du mur de son), « Time of her time » est un morceau beaucoup plus vif et nerveux, qui ne laisse pas une seconde de répit, et qui personnellement me colle une patate folle, une énergie un peu euphorique et joyeuse, une envie de liberté, de mouvement et de changement, une envie de mettre un doigt à tout ce qui m’entrave et me fait du mal. Cette chanson a toujours évoqué pour moi cette impression que parfois, dans les moments cruciaux de notre vie, le temps semble accélérer, nos expériences se concentrent dans le présent et nous donnent alors la force qu’il faut pour prendre les décisions qu’il faut : c’est maintenant, c’est le moment, c’est mon moment !

Mais lorsqu’il y a quelques temps j’ai lu les paroles de cette chanson pour préparer cette chronique, j’ai découvert avec surprise qu’elle parle en réalité de tout autre chose : d’une femme traumatisée par son passé (« Signs of her yesterdays can’t ever be wiped away » ), littéralement emmurée dans son chagrin (« She turns her face to the wall, she sees her sorrow there, / puts out her hand to touch it, again and again » ), qui compte sur le soutien de ses proches, sans doute d’un homme en particulier (« She thought I would care, / thought that I’d be there » ). Beaucoup plus malaisant pour moi, cette chanson évoque aussi le fait que cet homme ne ressent rien et ne manifeste à l’égard de cette femme à bout de nerfs que de l’indifférence (« No feelings, reactions as I pass you by » ), la laissant probablement dans une profonde détresse (« She thought I would care, thought that I’d be there, think again » ).

Je dois dire que cela m’a assez perturbé de lire tout cela, car ce n’est pas trop mon genre de négliger celles et ceux de mes proches qui souffrent – en tous cas quand on me demande de l’aide, je réponds présent. L’absence totale d’empathie et d’émotion qu’évoque ce texte me met très mal à l’aise, car pour moi c’est une tare ultime, un signe évident de malignité, ou carrément de perversité, et même d’inhumanité. Je ne supporte pas les gens froids et cliniques, qui fonctionnent comme des machines efficaces, comme des robots dépourvus de psychologie et de sensibilité, comme des automates déconnectés de ce que ressentent les autres, qui se font une fierté d’être ainsi et qui ressassent ad nauseam des mantras délétères du genre « Tu n’as qu’à faire avec », « Ça n’a jamais tué personne » ou « Ce qui ne tue pas fortifie ». Cette appréhension est tellement ancrée en moi, tellement instinctive, que si j’avais assez bien maîtrisé l’anglais pour saisir le sens de cette chanson, peut-être que je l’aurais détestée…

Mais en y réfléchissant bien, les deux thématiques que je viens d’évoquer, celle que j’avais en tête depuis plus de trente ans à chaque fois que j’écoutais « Time of her time » (l’appel à saisir le moment d’agir), et celle qu’elle contient à la lecture des paroles (la douleur d’une femme qui a besoin d’être écoutée, consolée et défendue), sont en fait liées : c’est sans aucun doute quand le chagrin est immense, quand le traumatisme est indépassable et quand on est à bout de forces, que l’on a le plus besoin d’éprouver l’énergie nécessaire pour ruer dans les brancards et pour sauver sa peau.

L’un des commentateurs que j’ai lus pour préparer cette chronique explique qu’il n’a découvert ce disque que vingt après sa sortie, et il dit notamment à propos de cette chanson: « J’évite de trop l’écouter car elle me donne envie de me foutre des pains dans la gueule pour me punir de m’être privé de ça quand j’avais vingt ans. » Je sais bien que ce n’est pas une bonne idée de se faire du mal, mais je dois dire que je comprends sa frustration.

« Weeks compressed to minutes, this time is her time »

//////

[Trouvée sur Wikipédia mon ami, cette analyse du titre du tableau d’Antoine Watteau, « L’indifférent », décrit bien ce qui me fait frissonner dans ce genre de personnage…

« Le titre reste un mystère qui renvoie peut être au thème balançant entre quiétisme et libertinage d’un charmeur sans passion conservant son empire lui-même (…). Le thème ambigu de l’indifférence galante était dans l’air du temps de Louis XV. Vers 1732, quinze ans après la création du tableau, « La Vestale » Marie Sallé, chorégraphe et danseuse qui n’était qu’une adolescente de quatorze ans quand Watteau mourut, et Marie Pélissier, cantatrice dégoûtée des hommes qui aurait entretenu une liaison lesbienne avec la première, fondaient l’Ordre des Indifférents. Les membres y étaient reçus moyennant une cotisation de dix louis ainsi qu’un serment de se soustraire à l’empire de la passion amoureuse et de briller sans se défaire de leur froideur, à l’image du cristal qu’ils portaient en insigne. »]