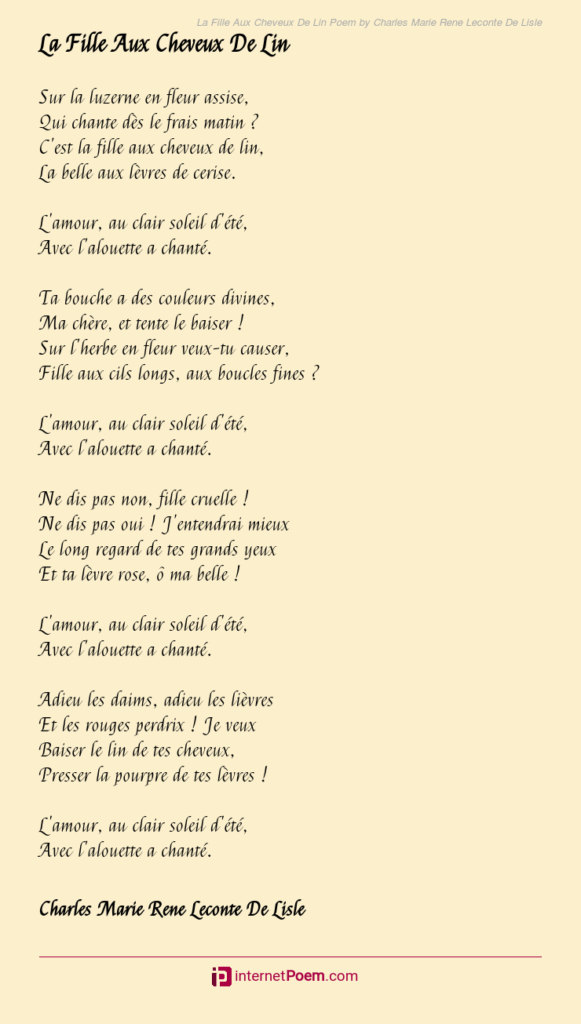

Dans les beaux-arts, l’image d’une jeune fille aux fins cheveux de couleur lin est souvent utilisée comme un symbole de naïveté, de candeur ou d’innocence. Parmi les nombreux exemples, on peut notamment évoquer un poème de Leconte de Lisle, paru en 1852 dans un recueil intitulé « Poëmes antiques » , et qui est l’un des plus connus de cet auteur français.

Quelques décennies plus tard, en 1888, Claude Debussy a repris le titre de ce poème pour intituler une mélodie, qu’il n’a jamais publiée. Il a dédié cette courte pièce à la chanteuse Marie Blanche Vasnier, dont il était amoureux : pour lui prouver son amour, il a mis en musique de nombreux poèmes de Leconte de Lisle ou de Théophile Gautier, par exemple.

En 1909, Debussy écrit une nouvelle pièce intitulée « La fille aux cheveux de lin » , mais cette fois-ci il l’a insérée dans un cycle plus large, celui des préludes (Livre I). Cette œuvre est souvent décrite comme un sommet de la musique dite impressionniste, celle qui s’attache à traduire en langage musical le caractère fugitif des impressions, des émotions et des sensations qui nous viennent à l’esprit, avant de laisser la place à d’autres, puis à d’autres encore. Chez les romantiques (Chopin, Beethoven, Listz, Schumann…), la musique est souvent affirmative, voire assez démonstrative, et même très lourdement démonstrative, à mon goût. Chez les impressionnistes au contraire, notamment chez Fauré ou Debussy, elle est sibylline et allusive, elle suggère par petites touches. Ici il s’agit d’inviter à la rêverie, d’évoquer discrètement le mystère des choses, et de laisser l’auditeur en explorer les secrètes nuances, selon sa propre fantaisie, selon les correspondances et les associations d’idées qui lui viendront en tête.

La description qui précède est particulièrement ajustée à ce prélude, dont le titre reprend celui du poème de Leconte de Lisle. Le thème principal, d’une simplicité désarmante (quelle beauté que ces premiers arpèges montants et descendants, que l’on croirait joués par une fillette appliquée à réviser ses gammes), est modulé par des variations qui s’étendent sur une grande partie de la tessiture du piano. Debussy donne l’impression de s’être égaré dans ses pensées, d’avoir perdu le fil (de lin?), mais ce thème revient une deuxième fois, puis une troisième, à chaque fois identique à lui-même sur le plan mélodique, mais avec un accompagnement différent, avec une couleur sonore différente, avec une « robe sonore qui se renouvelle » . Ce prélude décrit ainsi ce qu’est la rêverie amoureuse lorsqu’elle ne se focalise pas sur une personne en particulier, mais sur un genre de personne dont on a envie de s’éprendre, que l’on attend et que l’on fantasme : la mélodie revient sans être tout à fait identique, de même que dans le rêve amoureux c’est toujours une fille aux cheveux de lin qui est la principale figure, mais elle est toujours différente et toujours imaginée de façon vaporeuse… Quant au rythme sur lequel Debussy compose ce prélude, lui aussi est très lent et alangui, et lui aussi il semble plusieurs fois rester en suspension, évoquant la sensation d’être comme hors du temps que l’on peut éprouver dans l’état amoureux.

L’interprétation d’Arturo Benedetti Michelangeli, sensible et inspirée, pleinement conforme aux indications du compositeur (« Très calme et doucement expressif » ), est plus lente que la version par laquelle j’ai connu les préludes (celle de l’intégrale de Samson François). J’aime les deux et j’écoute les deux, car je possède ces deux intégrales des œuvres pour piano. Mais je ne sais pas trop laquelle je préfère, alors je l’ai choisie un peu au hasard… et c’est tombé sur celle de Sanson François, que je trouve plus enjouée, plus virevoltante, plus insouciante – et en ce moment c’est plus de ça dont j’ai besoin, je crois.

Quoi qu’il en soit, que cette pièce soit jouée par le dandy français ou par le vieux sage italien, « La fille aux cheveux de lin » est l’un des plus charmants préludes de Debussy, l’un de ceux que je préfère et que je prends le plus de plaisir à réécouter.

//////

J’ai notamment écrit l’analyse du prélude grâce à cette page intéressante intitulée « Éveil musical : les préludes de Claude Debussy » (et dont je glisse le lien, pour les musicologues qui pourraient être égaré·es sur cette page…)