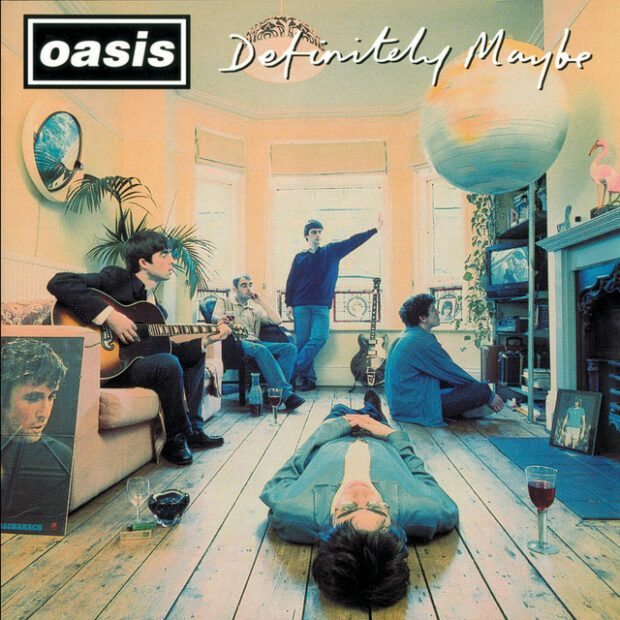

Quand le premier album d’Oasis est sorti en 1994, j’étais en plein dans ma thèse et je ne fréquentais ni les bars ni les concerts, donc je n’ai pas été complètement emporté par le phénomène (sept millions d’exemplaires vendus pour « Definitely maybe » , et même 22 millions l’année suivante pour « (What’s the Story) Morning Glory? » ). Mais j’ai beaucoup écouté ces deux disques, surtout le premier.

À l’époque, la britpop naissante était représentée par des jeunes gens issus en général de la middle class, souvent londoniens, et assez policés (Blur, Suede…).

Les frères Gallagher, c’est tout autre chose. Socialement ils viennent de la working class et de quartiers de Manchester frappés par le chômage de masse. Psychologiquement, ce sont des sales gosses, des types ingérables, imbuvables et prétentieux, méprisant la terre entière et surtout les groupes concurrents, souvent bourrés, toujours à s’insulter, et parfois même à se battre entre eux. Oasis n’est pas né à Manchester mais plutôt à Madchester, comme on disait d’eux à l’époque. Mais cette arrogance et cette immaturité, qui rendent les Gallagher peu fréquentables, c’est précisément cela qui rendait leur musique si spéciale pour moi.

« Definitely maybe » , c’est un sommet de la britpop, mais une britpop de bad boys ou de losers fiers de l’être, une britpop mal rasée et malpolie, cynique, dilettante (pour ne pas dire feignante), à l’accent à couper au couteau et au majeur insolemment dressé bien haut, une britpop qui sent la bière, la fumée de clopes et les odeurs de vestiaire de foot (Liam Gallagher est un supporter acharné de Manchester City). Rien à foutre du style ou de la distinction, on balance ses chansons telles qu’elles sont fagotées (pas toujours bien), sans se prendre la tête (les premiers mots sont ici « Maybe I don’t really wanna know« ) , et on emmerde copieusement les gens à qui ça ne plaira pas.

Du coup l’album est inégal, mais certains titres sont des réussites fulgurantes, pleines de spontanéité adolescente.

Celui-ci notamment, qui démarre par un chuchotement à peine audible (« Oh yeah » ), puis par une introduction à la batterie, et qui avance ensuite pendant plus de quatre minutes comme un bulldozer, au son de guitares vaillantes comme des étendards brandis. La structure et la mélodie sont assez basiques, le son est brut, les textes sont directs et ne volent pas forcément très haut, mais ça donne un tourbillon dans lequel, encore aujourd’hui, j’adore me laisser emporter (d’autant plus qu’il me rajeunit de bientôt trente ans, ce qui fait du bien).

Les frères Gallagher ont expliqué par la suite que cette chanson était une réaction contre la vague grunge issue des USA qui était en train de déferler sur Europe, avec sa cargaison de messages mortifères (comme par exemple la chanson de Nirvana « I hate myself and I want to die » ). « Live forever » dit exactement l’inverse: la vie est excitante, pleine de surprises et de plaisirs, la bière est fraîche, les femmes sont belles et sexy, la musique met en mouvement, alors pourvu que ça dure, éclatons nous à fond et jusqu’au bout. Dans une interview, Neil Gallagher a dit que « se lever tous les matins est la meilleure chose au monde parce que vous ne savez pas où vous allez finir le soir » , et que quoi qu’il arrive la vie « vaut quand même la peine d’être vécue » . Cela me fait penser aux derniers mots de « Mômes » , de Lomepal: « J’adore ça, pourvu que ce jeu dure encore un peu. »

À l’époque, je n’étais vraiment pas du tout convaincu de tout ça, alors il se peut que cette chanson m’ait aidé à ne pas être trop attiré par le côté obscur de la force. Une raison de plus d’être attaché aux émotions qu’elle me rappelle.

« Maybe I just wanna fly

Wanna live, I don’t wanna die

Maybe I just wanna breathe

Maybe I just don’t believe

Maybe you’re the same as me

We see things they’ll never see

You and I are gonna live forever »