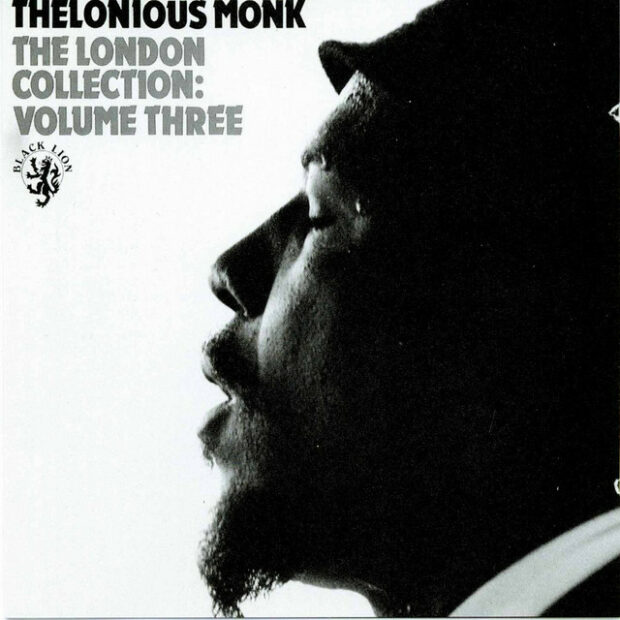

Dans l’histoire du jazz, le pianiste Thelonious Monk est connu pour avoir toujours été habité par une constante quête de la singularité, par un désir de composer et de jouer d’une manière qui n’appartenait qu’à lui-même, avec des ruptures de rythme, une alternance entre des notes très douces et mélodieuses et d’autres saccadées et presque désaccordées…

Alors qu’habituellement, les pianistes jouent les accords de la main gauche et les lignes mélodiques de la main droite, Monk essayait d’accorder dans ses compositions un rôle équivalent aux deux mains. Mais ce que je trouve plus original encore (y compris au sens de « curieux ») , c’est sa façon de jouer très « physique »: il savait bien sûr avoir les mains souples et délicates pour effleurer les touches du piano, mais il jouait parfois avec les doigts tendus et écartés comme une étoile de mer, en tapant sur les touches de façon plus brusque.

Après « There’s danger in your eyes, cherie » (jour 114), c’est encore un morceau solo que je choisis pour le mettre en avant.

Et pour cause: le solo, c’est là que Monk est le plus mystérieux et envoûtant. On a l’impression non seulement qu’il explore une mélodie ou des accords, mais qu’il cherche carrément où placer ses doigts, comme s’il ne savait plus lire la musique, comme si la disposition des touches lui était redevenue voilée ou inconnue. Monk a dit un jour qu’il lui arrive souvent « d’hésiter entre deux notes » . C’était bien sûr une coquetterie (il a tout de suite précisé qu’il ne fait jamais de fausses notes, seulement des « fausses erreurs » ) , mais de fait, son jeu donne souvent une impression bizarre. Sur cet enregistrement, par exemple, c’est lent, ça paraît presque laborieux, il y a des silences qui paraissent incongrus… On pourrait même imaginer à certains moments que c’est un enfant qui apprend à jouer, absorbé par ses découvertes sonores, lui-même surpris et tout excité de découvrir le son qu’il génère quand il appuie ici ou là (à 6’04, n’est-ce pas le pur plaisir de produire du son que l’on entend ?) Et puis subitement la virtuosité surgit, par exemple à 3’01, quand Monk descend une gamme à toute allure comme sur un toboggan, avant de la remonter aussi vite.

Le fil conducteur de tout ça, c’est une inventivité mélodique et une joie de jouer déconcertantes.

Thelonious Monk était un compositeur brillant et génial, et un pianiste original et énigmatique. J’aime autant l’un que l’autre, surtout lorsqu’il nous invite, comme ici, à une introspection vertigineuse.