Oh.

my.

God.

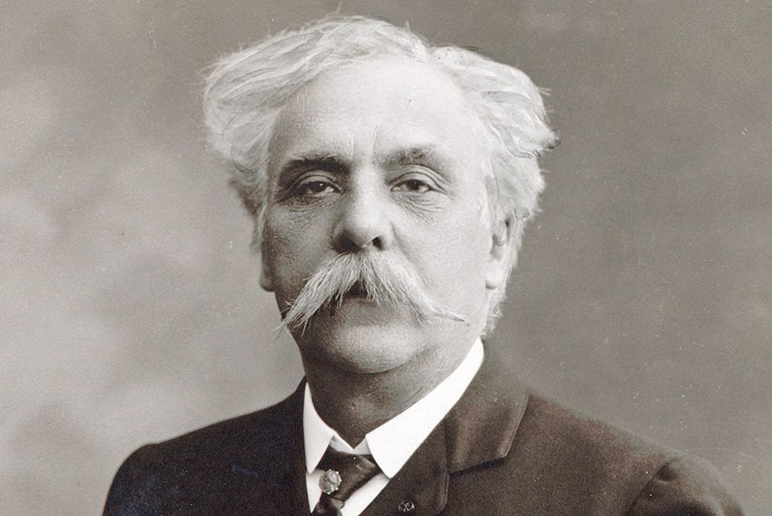

Le Requiem de Fauré est l’une des oeuvres majeures du répertoire choral sacré. Il en existe deux versions un peu différentes: une première version dite « de chambre », publiée en 1893, et une seconde version dite « symphonique », destinée aux salles de concert, et dont l’orchestration plus fournie a été achevée par l’un de ses élèves.

Gabriel Fauré a composé ce Requiem suite au décès de ses parents, en 1885 pour son père, puis en 1887 pour sa mère. Mais ce n’est pas pour autant une œuvre à dimension religieuse (d’ailleurs il était athée). Quelques années plus tard, il a écrit qu’il l’a composé « pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire! »

Dans chacune des deux versions, c’est une oeuvre apaisée et lumineuse. On est loin ici des Requiem théâtraux de Mozart ou de Verdi, surplombés (surtout le second) par la peur de la mort et la menace du jugement dernier, à grands renforts de cuivres et de cymbales. Fauré a ainsi décrit l’état d’esprit qu’il a voulu transmettre: « Mon Requiem, on a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi devant la mort. Quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je ressens la mort, comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux » .

De fait, ce Requiem a la particularité de ne pas contenir de « Dies irae » (il apparaît furtivement dans le « Libera me » ) , et pas non plus de « Lacrymosa » (ce passage qui, chez Mozart, exprime la plainte de l’humanité souffrante). En revanche, Fauré inclut un merveilleux « In paradisum », traditionnellement chanté à l’issue d’une cérémonie d’obsèques, lorsque la procession se forme à la sortie du cimetière pour accompagner les défunts vers leur « dernière demeure » . Pour lui, la mort est un passage intime et familier vers un néant dans lequel personne ne ressent de chagrin ou de souffrance: il n’est donc nul besoin d’en faire tout un monde.

Le Requiem de Fauré n’est pas pour autant exempt de solennité, mais c’est essentiellement pour décrire le désarroi et le chagrin de celles et ceux qui restent. Comme l’a écrit le chef de choeur Matthieu Romano, « l’Offertoire est comme une question existentielle: «Que faire ?» » . Pour Fauré, la réponse est apportée par les deux pièces qui encadrent l' »Agnus dei » (« Sanctus » et « Pie Jesu » ): la mort apporte le calme et la paix, et les vivants doivent donc méditer sur les absents en ne craignant pas de bientôt les rejoindre, et en profitant, d’ici là, des douceurs de la vie. Ce Requiem ne cède pas à la tentation de promettre l’au-delà et les retrouvailles avec nos proches. En cela il est à la fois le plus tragique de tous, mais aussi le plus doux et le plus rassurant.

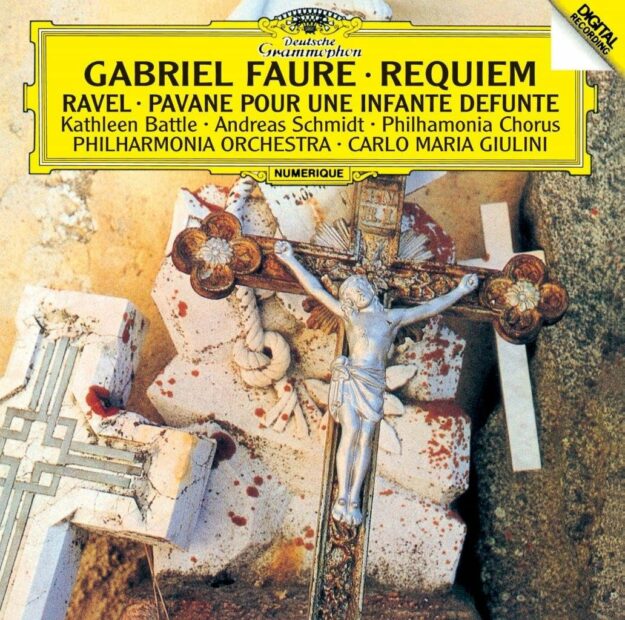

Le Requiem de Fauré est l’une de mes œuvres préférées de tout le répertoire classique. Je l’aime à ce point que j’en ai cinq ou six versions, plus ou moins lentes, plus ou moins lyriques, plus ou moins tranquilles, plus ou moins intimes. Mes versions préférées sont celles d’André Cluytens (un peu trop rapide à mon goût sur cet « Agnus dei » ) , et de Carlo Maria Giulini. Je pourrais choisir l’une comme l’autre pour composer mon Top 10 des albums tous genres musicaux confondus, et pas seulement pour ce mouvement: le « Pie Jesu » aussi est merveilleux, avec la mélodie chantée qui est confiée à une soprano, à un contre-ténor ou à un jeune garçon, dont les voix paraissent alors plus angéliques qu’humaines.

Dans cet « Agnus dei » consacré à la souffrance du Christ, je suis particulièrement transporté par la beauté, la douceur et l’ampleur de la sublime phrase musicale qui ouvre ce cinquième mouvement, et qui le clôture à 6’10. J’y entends plus d’inventivité et de musicalité en quinze secondes que dans toute la discographie de [mettez ici le nom de votre choix]. À chaque fois que j’écoute cette phrase musicale, je me dis que c’est la plus belle de toute l’histoire de la musique.

Un jour j’ai fait écouter ce mouvement à un ami qui « n’aimait pas le classique » . À la fin il m’a simplement dit: « C’est vrai que c’est beau… » En effet, c’est rien de le dire. Fauré a composé ce Requiem pour le plaisir, le sien, mais le mien est à l’unisson.

Dernière chose: il y a deux étés, alors que nous nous promenions à Saint-Yrieix la Perche avec mon ami Elric, qui m’a initié à la musique classique il y a plus de 30 ans (déjà! « Putain 30 ans… » ) , il a découvert que l’orgue de la collégiale est celui-là même sur lequel a été créé ce Requiem.

Par le plus grand des hasards, à quinze kilomètres de l’endroit où je me suis installé, je peux venir poser mes doigts là même où Gabriel Fauré a posés les siens en 1888.

Une touche de magie, c’est le cas de le dire.