[Une chanson à partager un jour d’élections législatives. La justice sociale de Jaurès, la justice écologique de Jonas…]

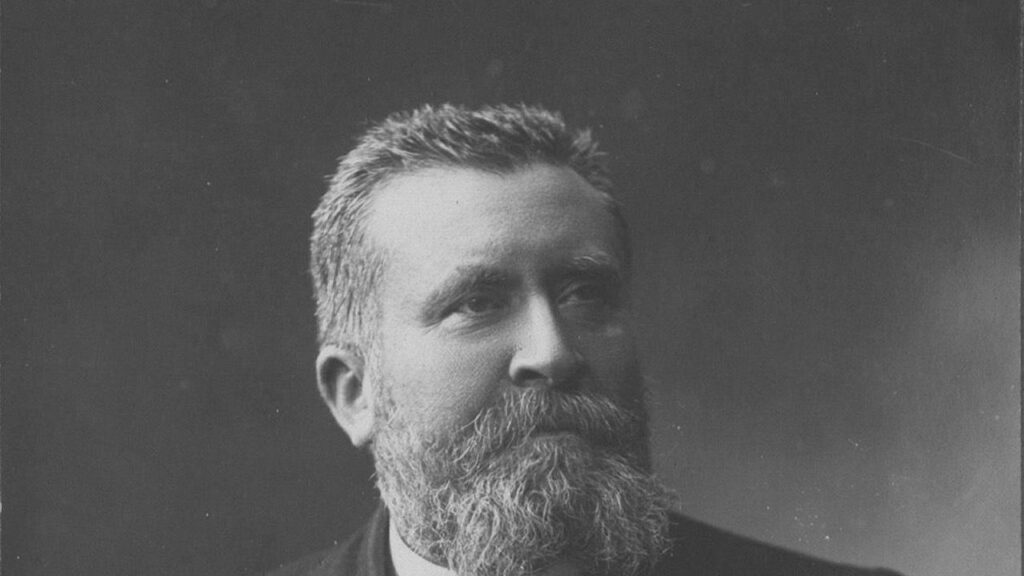

Parue en 1977 sur le dernier album de Jacques Brel, celui enregistré alors qu’il était installé aux Marquises et qu’il se savait condamné par le cancer, « Jaurès » est pour moi une immense chanson politique – un genre que d’habitude je n’aime pas du tout (car en général c’est d’une pauvreté navrante sur le plan poétique musical), mais qui ici est exploré de façon bouleversante, en deux temps: d’abord la description du sacrifice de la classe ouvrière à la révolution industrielle, puis une interrogation vertigineuse sur ce que les générations suivantes ont fait, font et feront de cet héritage.

Jacques Brel ne revendique pas, il ne dénonce pas des adversaires ou des ennemis, il ne critique pas frontalement le capitalisme et la bourgeoisie, il ne défend pas lourdement la cause du prolétariat. Avec bien plus de subtilité et de force, il se contente de peindre, par petites touches, « quelle vie ont eue nos grands-parents » : une vie de servitude (« Quinze heures par jour le corps en laisse » ), de fatigue (« Ils étaient usés à quinze ans » ), de douleurs, d’humiliations parfois (« Oui not’ monsieur, oui not’ bon maître » ), et d’effroi pour ceux qui partirent « au champ d’horreur » , « aux ordres de quelques sabreurs » …

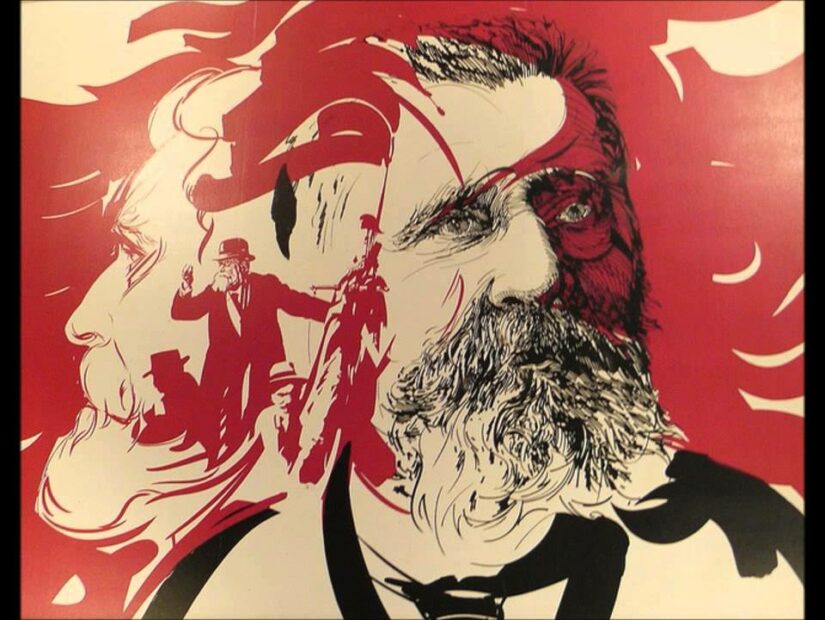

En apparence, la dimension politique de cette chanson n’affleure que dans quatre vers magnifiques (« Et pourtant l’espoir fleurissait / dans les rêves qui montaient aux yeux / des quelques ceux qui refusaient / de ramper jusqu’à la vieillesse » ), et dans la courte question qui sert de refrain et qui rend hommage à celui qui, peut-être aurait pu faire que l’histoire soit différente: « Pourquoi ont-ils tué Jaurès? »

Mais en réalité, c’est tout le long du texte que cette dimension politique irrigue: si Jacques Brel décrit la vie pénible, anxieuse et souffrante de ses grands-parents, c’est pour mieux susciter la colère contre la société qui les a écrasés. Et il finit sa chanson par une adresse à la jeunesse insolente, oublieuse et insouciante, qui profite des fameux « acquis sociaux » pour lesquels ses aînés se sont battus: « Demandez-vous belle jeunesse, / le temps de l’ombre d’un souvenir, / le temps du souffle d’un soupir: / Pourquoi ont-ils tué Jaurès? »

L’accompagnement musical choisi par Brel se limite à un accordéon qui, ça et là, laisse s’installer des silences, comme pour mieux souligner la gravité des mots qui sont prononcés. C’est dépouillé au possible, et cela évoque parfaitement la chanson réaliste que les membres des catégories populaires aimaient beaucoup dans la première moitié du XXème siècle.

Nous avons toutes et tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont connu, très jeunes et parfois toute leur vie, ce dont parle Jacques Brel.

C’est mon cas. Une de mes grands-mères a travaillé brièvement dans une filature à son adolescence, l’autre, récemment arrivée d’Italie, a été « bonniche chez des bourgeois » , comme elle le disait. L’un de mes grands-pères, qui était l’aîné d’une dizaine d’enfants et qui a été privé d’une scolarité brillante pour laquelle il était pourtant tout à fait apte, est descendu à la mine à treize ans avant de réussir un concours pour devenir cheminot; l’autre a été magasinier aux Mines. C’est à eux quatre que je pense à chaque fois en écoutant cette splendide chanson.

« Ils étaient usés à quinze ans

Ils finissaient en débutant

Les douze mois s’appelaient décembre

Quelle vie ont eu nos grand-parents? »