À la sortie en 1979 du premier album studio de The Cure, le magazine musical Melody maker a écrit qu’il marquait avec un an d’avance l’entrée dans les années 80. Avec le recul, cette appréciation se révèle tout à fait visionnaire, tant The Cure a été l’un des groupes les plus emblématiques de la décennie 80, et même le principal représentant de la cold wave. Robert Smith avait baigné dans la culture punk (il venait même de tourner avec Siouxie and the banshees), mais il a compris que celle-ci était en sale état, et il en a conclu qu’à la contestation plus ou moins hargneuse il fallait désormais substituer le désabusement, le désarroi, le désespoir, le repli sur soi.

Dans ce premier album, et particulièrement dans cette chanson, ce qui deviendra la marque de fabrique de The Cure durant sa fameuse « trilogie gothique » , à savoir la froideur clinique et la noirceur catatonique, est déjà présent, mais de façon plus brute, plus directe, plus naïve peut-être, en tous cas de façon plus imparfaite et plus maladroite. Robert Smith et sa bande sont très jeunes (il vient d’avoir vingt ans), et ils ne maîtrisent pas encore très bien leurs instruments. Comme beaucoup de premiers albums, « Three imaginary boys » est un collage de morceaux écrits et enregistrés sur une période assez longue, avec des inspirations assez diverses (on pense à ce fameux titre arabisant qu’est « Killing an arab » , inspiré par « L’étranger » d’Albert Camus), et joués avec une technique assez basique. À l’écoute du disque tout entier, on sent un groupe qui se cherche, en tous cas qui cherche encore son style et son identité. Et puis il manque encore les synthés qui seront plus tard si présents, et le son si caractéristique de la basse de Simon Gallup. Disons que ce premier album est en quelque sorte un passage furtif par la case post-punk, avant l’invention de la cold wave.

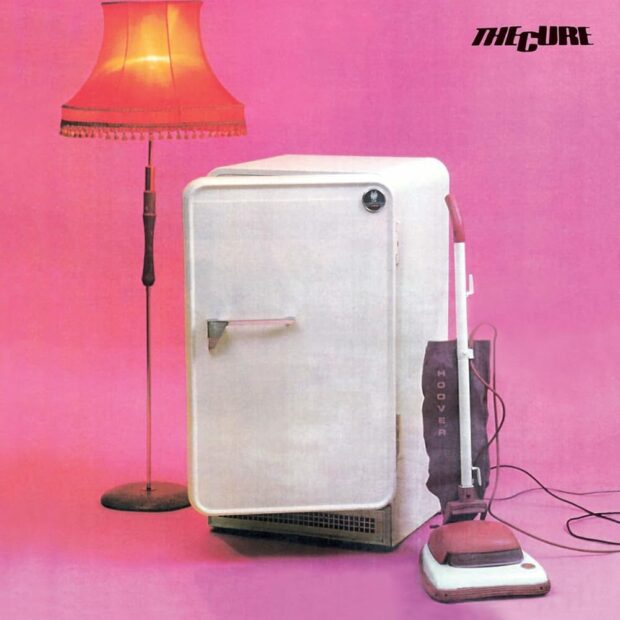

En revanche, le halo de mystère qui sera l’une des signatures de The Cure est déjà là, comme en témoigne la pochette de ce disque, à elle seule une énigme avec ce fond rose figurant un intérieur coquet typique des Trente glorieuses. Que signifient ces trois appareils ménagers? Est-ce que le lampadaire, l’aspirateur et le frigidaire symbolisent les trois membres du groupe, ces trois garçons imaginaires dont on ne sait rien?

Sur « Three imaginary boys » , la chanson titre est celle qui m’a tout de suite saisi, et c’est celle que je trouve aujourd’hui encore la plus puissante. Sans doute parce qu’elle est la plus proche de ce que j’adore le plus chez The Cure: de longues plages de neurasthénie glaciale mise en musique, l’expression d’une angoisse fantomatique et blafarde, une batterie métronomique, un rythme lancinant, un son de guitare nerveux et presque métallique avec beaucoup de reverb, le chant plaintif de Robert Smith…

Comme le sera quelques plus années plus tard le fabuleux « All cats are grey », mon titre préféré des Cure, « Three imaginary boys » semble tenir les émotions à distance, mais la chanson est en réalité à fleur de peau. Ici il reste encore assez d’énergie pour balancer à 1’59 un solo de guitare torturé, mais ce n’est qu’un soubresaut, et lorsque Robert Smith appelle à l’aide d’une voix nouée (« Can you help me? Can you help me? Can you help me? » ), on sent que pour lui la cause est entendue, que cette supplique n’aura pas de suite, et que de toutes façons ce serait déjà trop tard pour être apaisé: les lendemains vont déchanter.

Non sans offrir de merveilleux joyaux musicaux, fort heureusement.

« Waiting for tomorrow never comes »

One thought on “The Cure – « Three imaginary boys »”