Swell est un groupe de rock indé californien qui a publié une douzaine d’albums entre 1990 et 2014. Je ne le connais que depuis assez peu de temps, et je découvre un groupe extrêmement intéressant et attachant, et même carrément enthousiasmant sur certains titres, notamment sur l’album « Too many days without thinking » . À l’époque (1997), j’avais presque totalement perdu le fil de l’actualité musicale car j’étais tout entier occupé par ma vie familiale et par mes responsabilités d’enseignant, et c’est le genre de découverte qui me le fait franchement regretter.

Swell est l’un des pionniers du mouvement « Lo-Fi » (« basse fidélité » ), une expression apparue à la fin des années 1980 aux USA pour qualifier des artistes ou des groupes qui, à rebours des sonorités faciles et aseptisées qui dominent dans la musique populaire et commerciale, privilégient des méthodes d’enregistrement peu sophistiquées, afin de produire un son « artisanal » , voire « sale » . On peut par exemple citer Beck, Pavement ou Dinosaur Jr, tous américains eux aussi.

Dans le cas de Swell, ce parti-pris esthétique va de pair, pour le chanteur David Freel en tous cas, avec un choix assumé de rompre avec une carrière professionnelle dorée. Lorsque le groupe a été créé, il gagnait 10.000 dollars par mois, il était toujours en voyage, il descendait dans des hôtels prestigieux, il portait une chemise avec le logo de la compagnie, bref il correspondait tout à fait à l’archétype du businessman: « J’étais censé être autonome, dur en affaires, et surtout ne jamais, absolument jamais merder » . Intégrer Swell a donc représenté pour David Freel une descension sociale accélérée, ou une #bifurcation, comme on dit aujourd’hui – quand j’ai lu cet extrait d’interview, j’ai pensé au « refus de parvenir » dont parle Corinne Morel-Darleux.

Le style de Swell est très caractéristique et immédiatement familier à bien des égards: des ambiances musicales très souvent brumeuses et cafardeuses, voire sombres (les Inrocks ont parlé de « noise pop psychédélique de roman noir » ), un goût pour les brusques changements de rythme, un chanteur à la voix un soupçon distante et qui est souvent proche du parlé-chanté, et dans beaucoup de morceaux, un contraste très net entre une guitare acoustique calme, fréquemment utilisée en rythmique, et des guitares électriques qui explosent de façon aussi impromptue qu’énergique…

Mais pour le peu que j’en connais, ce qui me frappe le plus dans la musique de Swell est le jeu de batterie de Sean Kirkpatrick, notamment quand il enchaîne comme ici les breaks secs et incisifs à la caisse claire. Chose assez rare, le batteur me semble être ici un pilier majeur du groupe. D’ailleurs c’est lui qui est à l’origine de sa création: en 1989 il a déposé une annonce dans le magasin Rough Trade de San Francisco afin de chercher d’autres musiciens et un chanteur pour former un groupe qui, selon ses propres mots, devait réussir à allier « la beauté de Cocteau Twins et la rudesse de Killing Joke » .

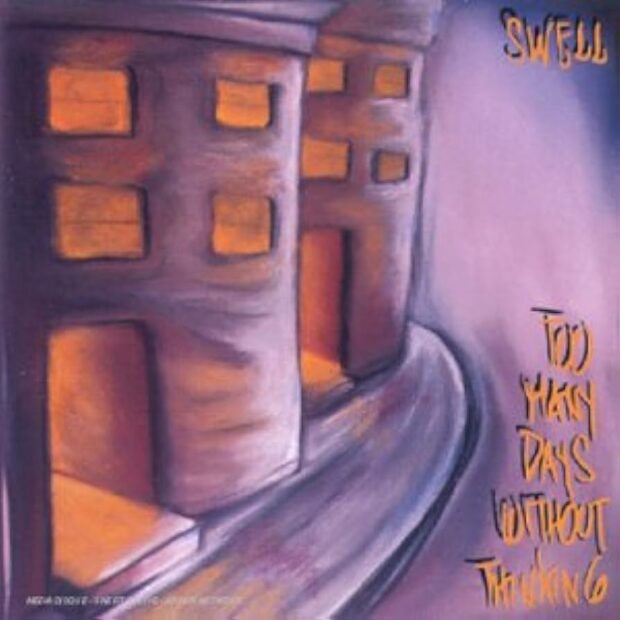

Sorti en 1997, le quatrième album de Swell, « Too many days without thinking » , remplit cette mission haut la main. L’enregistrement a été assez mouvementé (cinq sessions avec différents producteurs), et cela a peut-être accentué le goût du groupe pour l’énergie du désespoir. Swell compose et enregistre ici des morceaux sobres, tendus, à l’os, rugueux, mais néanmoins parcourus par ce que je ressens comme une fierté intense.

Et le résultat donne souvent le frisson, notamment sur « Sunshine, everyday » , une somptueuse ballade stratosphérique, qui clôt magnifiquement le disque.

Après une longue introduction jouée par un synthé planant qui invite au décollage, la guitare sèche orchestre une lente montée en puissance, jusqu’à ce que le silence se fasse soudain, à 1’35, pour laisser la place à de brefs arpèges joués par une guitare électrique au son rond, et à la voix quelque peu dédaigneuse de David Freel. À 2’22, la chanson change encore tout à coup de direction avec l’irruption de la batterie, précise et hypnotique. Un chroniqueur a écrit que cette batterie, où domine la caisse claire, semble essayer « d’attraper l’ensemble musical qui ne veut pas atterrir » , et ça me semble très juste: on dirait qu’elle essaye de prolonger le charme, jusqu’à une fin en fade away qui donne l’impression que le groupe se perd à l’horizon… et qui me donne irrésistiblement envie de relancer le morceau.

Dans une interview ultérieure, David Freel dira qu’il aime spécialement jouer « Sunshine everyday », car cette chanson lui semble « mathématiquement parfaite » . Je n’ai jamais aimé les maths, mais si cette chanson en est une illustration, alors oui, je veux bien m’y intéresser à nouveau!

« Everyday sunshine,

inside the crash,

all of these changes

are accepted though they’re cruel »