Jean-Louis Murat est mort il y a un an tout juste, et j’ai toujours du mal à accepter l’idée qu’il ne soit plus parmi nous.

Voici l’une de ses chansons majeures, en tous cas l’une des clés qui ouvrent le plus de serrures de sa discographie, et bien plus encore peut-être, de sa personnalité.

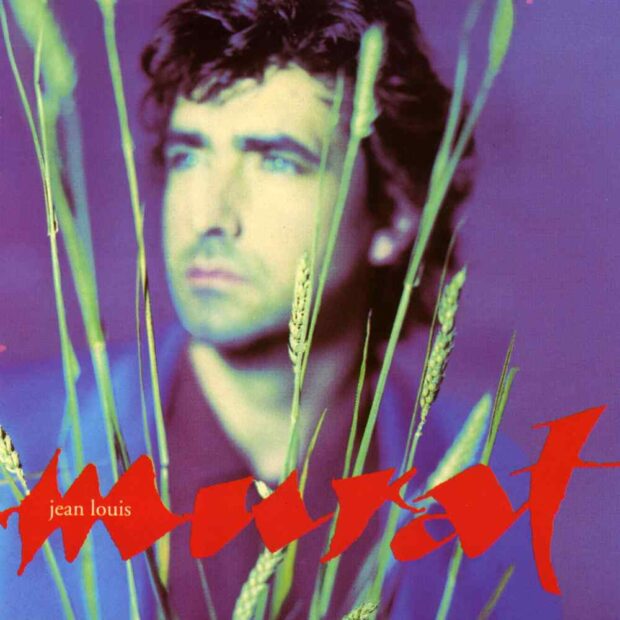

Musicalement, il y a deux périodes assez nettement distinctes dans les albums de Murat.

À partir des années 2000, il est de plus en plus désireux d’écrire des chansons folk-rock, taillées pour la scène et la tournée, avec des guitares très présentes. Le souci est que beaucoup de ces morceaux semblent avoir été écrits et produits à la va-vite, et je les trouve assez peu inspirés, voire carrément bâclés. Dans cette deuxième période, Murat a sorti trop d’albums et il n’a pas été assez sélectif sur ce qu’il a diffusé, je trouve. Il paraît qu’il a dit un jour qu’écrire des chansons c’est comme aller aux toilettes, il faut y aller tous les jours pour se purger: de fait, j’ai parfois l’impression en écoutant certains de ses albums récents qu’il aurait mieux fait de se retenir un peu, car ce n’est pas inoubliable. Certes il y a encore sur ces disques de superbes bijoux, mais le reste est assez dispensable, à mon goût.

En revanche, ce qui précède est d’une beauté renversante…

Entre « Cheyenne autumn » en 1989 et Mustango » en 1999, Jean-Louis Murat a construit une œuvre unique, profondément personnelle. Au cours de cette décennie, il a sorti cinq albums, cinq chefs d’oeuvre sur lesquels les synthés dominent, et qui sont marqués par une mélancolie traînante, par des rythmes chaloupés, tantôt lents tantôt dansants, et par une voix d’une sensualité intense et ruisselante.

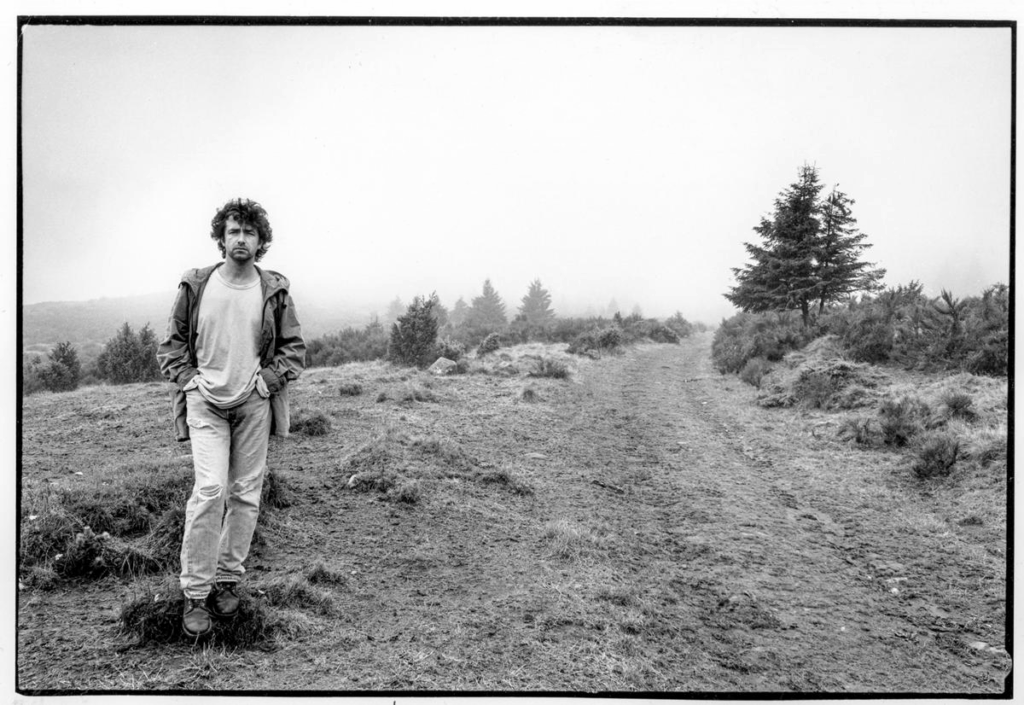

La singularité de Murat tient aussi à l’omniprésence du vivant dans ces albums. Comme des résurgences de sources qui jaillissent sous les rochers de la vallée de Chaudefour, à tous les détours de ses chansons s’expriment un désir d’immersion dans une nature frémissante et habitée, une fascination pour une flore foisonnante et surtout pour un bestiaire intime (grand lièvre, sanglier, musaraignes, vipères, vautours, épervier, phacochère, pinson, yack, panthère…). C’est peut-être cela qui m’émeut le plus dans la première période de Murat, car j’y sens la sensibilité du petit Jean-Louis Bergheaud, le désarroi et la solitude qu’il devait ressentir au contact de la plupart des humains, et le soulagement qu’il a du éprouver au contact des animaux lorsqu’il vivait chez ses grands-parents dans une ferme d’un hameau de Murat-le-Quaire. Cet enracinement dans la nature et dans le terroir où il a grandi explique aussi que la langue de Murat soit buissonnière: nombre de ses textes évoquent des noms de hameaux, de villages, de lieux-dits, de monts et de roches (« Entre Tuilière et Sanadoire » ).

Bref, le Murat des années 1990 est la quintessence de tout ce que j’aime en chanson: une musique qui m’emporte ailleurs (on entre dans ses albums, dans « Le manteau de singe » notamment, comme si chacun d’eux était une armoire magique qui ouvre sur un autre monde), et des moments fulgurants de poésie, d’une beauté invraisemblable et suffocante, qui me laissent pantelant d’émotion et d’admiration à chaque fois que je les entends.

La chanson que je partage ce soir est emblématique de ce que je viens de dire à propos de cette première période de Jean-Louis Murat.

Le col de la Croix-Morand est situé à quelques encâblures de la maison où Murat a passé l’essentiel de son existence. C’est dans ce hameau perché qu’il a composé « Le manteau de pluie » (1991), sur lequel figure cette chanson, et qui est mon album préféré de l’auvergnat: un disque d’une cohésion impressionnante, dans lequel on s’enfonce comme dans une forêt touffue et pleine de mystères (« Je n’ai plus que toi animal » , où Murat se livre à nu et tout entier, est l’un des plus saisissants morceau d’ouverture que je connaisse).

« Col de la Croix-Morand » est à elle seule un symbole de cette première période: tout y est.

Quarante secondes d’introduction brumeuse durant lesquelles on entend notamment les aboiements d’un chien, comme pour nous signaler que nous entrons sur une propriété où nous ne sommes pas chez nous, comme pour nous inviter à respecter les lieux et leurs habitants.

Des nappes de synthé sourdes qui, sur les refrains, et notamment à 3’21, s’envolent puissamment, et qui me font alors penser à la bande originale d’Eric Serra pour « Le Grand bleu » (une autre ode à l’immersion dans le vivant).

Des instruments organiques qui sont joués sur des rythmes lents.

Des références à la nature (« Comme un lichen aigri / sur le flanc d’un rocher, / comme un loup sous la voie lactée » ; « Quand à bride abattue / les giboulées se ruent » ), et à l’amour candide et profond que Murat éprouve pour elle, sans doute parce qu’elle est pour lui un refuge rassurant (« Pour ce monde oublié, / ce royaume enneigé, / j’éprouve un sentiment profond » ).

L’expression d’une sensibilité à fleur de peau (« Je sens monter en moi / un sentiment profond / d’abandon » ; « Oh je meurs mais je sais / que tous les éperviers / sur mon âme veilleront » )

Et puis il y a un mot que Jean-Louis Murat répète cinq fois pour finir la chanson, après l’avoir inséré dans une formule toute bête, mais qui me bouleverse: « Je suis innocent » .

Étymologiquement, « innocent » signifie « qui ne fait pas de mal » , « qui ne nuit pas » , « qui n’est pas coupable » .

Lorsque je me connecte avec le petit garçon qui souffre en moi (la partie de nous-mêmes que les praticiens de la thérapie des schémas appellent l’Enfant Vulnérable), l’un des sentiments que je découvre à chaque fois avec une immense douleur, c’est le sentiment de culpabilité, l’impression d’avoir commis des bêtises, de devoir peut-être grondé, et plus largement de ne pas être quelqu’un de bien, de ne pas mériter d’être aimé. Alors il me faut inventer des trésors de patience et de douceur pour convaincre ce petit garçon qu’en réalité il n’a rien fait de mal, qu’il est et qu’il a toujours été un enfant gentil, sensible et tendre, qui aimait la nature et les animaux, et qui les aimait d’autant plus, sans doute, qu’il se sentait esseulé et incompris parmi les humains.

En écrivant cette chronique, je suis en train de réaliser, je crois, pourquoi j’aime à ce point Jean-Louis Murat: c’est parce que ses chansons sont de celles qui me permettent d’aller rejoindre ce petit garçon en moi, de me pencher vers lui, de le consoler et de l’aider à prendre confiance dans le fait qu’il peut exprimer ses émotions et ses besoins, que ces émotions et ces besoins sont légitimes, qu’il y a dans ce monde bien des gens qui aiment les garçons émotifs comme lui, et qu’il pourra être heureux en leur compagnie.

Si j’aime Jean-Louis Murat, c’est entre autres raisons parce que sa musique me ramène à la partie de moi-même qui a besoin d’être soignée et réparée. C’est une musique qui me fait du bien.

Jean-Louis, j’espère que tu reposes en paix.

« Quand montent des vallées

les animaux brisés

par le désir transhumant,

je te prie de sauver

mon âme de berger

Je suis innocent »