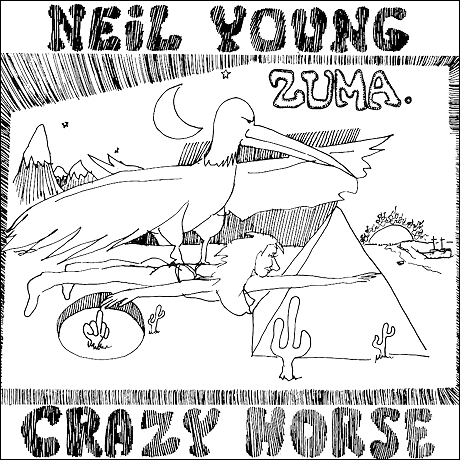

L’album « Zuma », sorti en 1975, alors que Neil Young est sous le coup de son récent divorce, fait partie ce qu’il a lui-même appelé la « trilogie du fossé » (ditch trilogy). Autant dire que les chansons n’y sont pas spécialement joyeuses, mais en revanche elles sont d’une profondeur et d’une intensité exceptionnelles, notamment celle-ci.

« Cortez the killer » est un morceau qui dénonce la violence avec laquelle les conquistadores emmenés par Hernán Cortés ont colonisé le continent américain, et notamment le territoire aztèque. À l’époque, cette thématique et les paroles sans concession ont fait que le disque a été interdit en Espagne jusqu’à la fin du régime franquiste.

Beaucoup de commentateurs ont justement fait remarquer que Neil Young développe dans cette chanson une vision idéalisée et largement erronée de la façon dont vivaient les peuples d’Amérique centrale. Il affirme par exemple que « La guerre n’a jamais été connue » des Aztèques, ce qui est une contre-vérité historique: en réalité c’était une civilisation très violente, dans laquelle la torture et le meurtre rituel étaient monnaie courante, et où chaque homme recevait un entraînement militaire poussé dès son plus jeune âge (pour les individus les plus pauvres, la seule possibilité de grimper dans la hiérarchie sociale passait même par le succès militaire et le fait de rapporter des prisonniers). C’est entendu, la colonisation a été une abjection et Cortez était un illuminé dont l’armée était peuplée de salopards sanguinaires. Mais les Aztèques n’étaient pas non plus des bisounours…

Cela dit, si cette chanson a marqué l’histoire du rock, ce n’est pas tant pour son texte que pour sa musique, impressionnante et carrément grandiose, et qui en elle-même raconte une histoire, telle une complainte douloureuse.

« Cortez the killer » dure plus de sept minutes, et elle durerait même davantage s’il n’y avait pas eu lors de la session d’enregistrement un problème technique à cause duquel le dernier couplet et le dernier solo de Neil Young ont été perdus. Dans la version studio, le problème est surmonté par un fade away qui donne l’impression que la chanson est volontairement estompée petit à petit, mais en réalité c’est juste une adaptation aux circonstances.

Sept minutes, donc, et ce sont sept minutes d’un plaisir musical assez jouissif.

Comme sur tout le reste de l’album, les accords sont simples et tout le Crazy Horse qui entoure Neil Young est fiévreux à souhait. La ligne de basse apparaît de façon très présente, mais elle disparaît parfois pour laisser le premier rôle à une batterie sèche et puissante, qui trace un rythme lent et lancinant.

Et puis il y a LES solos du druide canadien à la guitare, à commencer par le premier, très long (le chant n’intervient qu’à 3’23), torturé, sinueux comme la danse d’un cobra, plaintif et déchirant. Il n’y a ici nulle trace de virtuosité inutile, de démonstration technique, encore moins d’esbroufe: comme l’a écrit justement un chroniqueur, on a l’impression que le Loner laisse simplement sa guitare pleurer, avec un son un peu « sale » , très distordu en tous cas. Comment mieux mettre en musique la douleur et le désespoir de ces populations amérindiennes submergées par l’avancée d’une armée surpuissante? Beaucoup de critiques tiennent ce premier solo pour l’un des plus marquants de toute l’histoire du rock, et j’en suis bien d’accord. En tous cas il est tellement emblématique de « Cortez the killer » que lorsque Neil Young joue cette chanson en concert, il a l’habitude de l’étirer encore davantage, parfois jusqu’à presque un quart d’heure, ce qui en fait toujours un moment phare de ses prestations.

« Cortez the killer » est une perle noire, épique et fracassante, comme l’a été, finalement, l’aventure sanglante de l’armée de Cortez partant conquérir et soumettre l’Amérique.

Il y a une dernière chose qui me touche énormément dans ce morceau époustouflant, et cela concerne cette fois-ci les paroles. Tout à la fin, Neil Young passe soudain à la première personne pendant deux vers. Est-ce pour évoquer l’introspection et les remords que Hernán Cortés a peut-être éprouvés à la fin de sa vie? Ou bien parle-t-il de lui-même? En tous cas ces quelques mots me percutent…

« I still can’t remember when

or how I lost my way »