« Les inégalités entre les hommes et les femmes ont existé autrefois dans notre société, et elles existent encore ailleurs, mais heureusement elles ne sont plus présentes chez nous aujourd’hui. Certes il reste quelques résidus de la domination masculine, dans certains segments très conservateurs de la société, mais cela va disparaître petit à petit avec le renouvellement des générations. » Voilà la trame générale de ce que la sociologue Christine Delphy, figure importante du mouvement féministe français, a appelé « le mythe-de-l’égalité-déjà-là » .

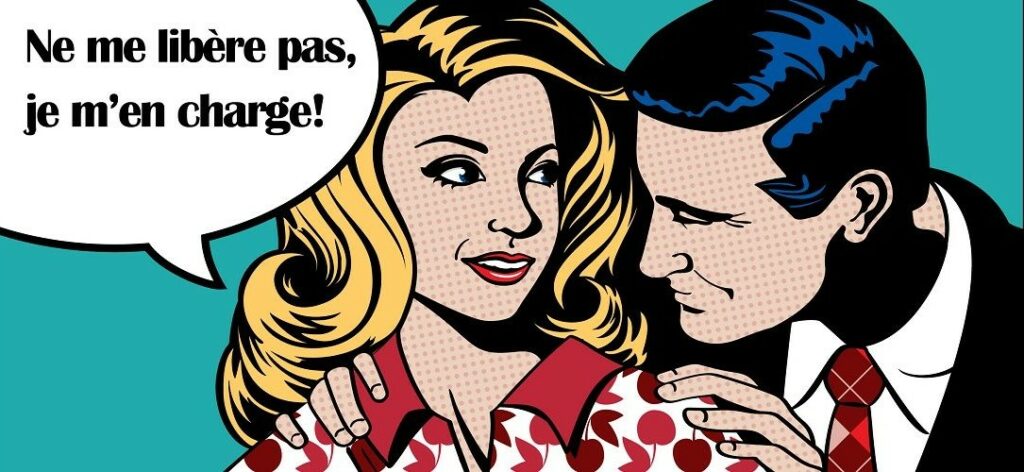

Cette idée (totalement fausse) a des effets très délétères pour les femmes, puisque dès lors qu’on considère que « l’égalité est acquise » (ou même quasiment acquise), il en découle logiquement que le féminisme n’a plus de raison d’être, que c’est un mouvement d’arrière-garde, ringard et même un peu ridicule. Et la conséquence de cette deuxième idée (totalement fausse elle aussi), c’est l’abandon des femmes à elles-mêmes, et c’est le risque de la démobilisation des femmes en tant que groupe social.

Or cette idée que l’égalité est « déjà acquise » , elle est clairement, manifestement, objectivement un mythe. En France, en 2025, le fait d’être née femme, le fait d’être de sexe féminin, expose à une multitude d’inégalités, de discriminations et de risques qui sont parfaitement documentés. Il suffit de regarder quelques chiffres (tous ceux ci-dessous concernent la France):

– Selon l’INSEE, les hommes gagnent en moyenne 24% de plus que les femmes. À poste et compétences égales, l’écart de salaire est de 9%.

– Toujours selon l’INSEE, les femmes perçoivent des pensions de retraite 40% inférieures à celles des hommes (une différence ramenée à 28% en cas de réversion). Cela s’explique par le fait qu’elles ont en moyenne des carrières professionnelles plus courtes, souvent hachées, et moins bien rémunérées.

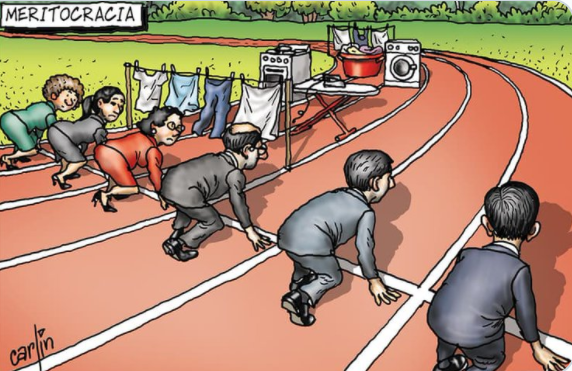

– Les femmes sont moins nombreuses que les hommes parmi les cadres (seulement 43%), alors même qu’elles sont plus diplômées. Toujours selon l’INSEE, en 2020, 42% des femmes âgées de 25 à 64 ans étaient diplômées du supérieur, contre 37% des hommes.

– En 2019, les femmes ne représentaient que 21% des 264.000 dirigeants-salariés, seulement 12% des dirigeants de PME, et encore moins parmi les PDG du CAC 40 – on a là un exemple du fameux « plafond de verre » .

– Les femmes sont trois fois plus nombreuses à travailler à temps partiel (27% contre 8%), notamment parce que la charge de l’éducation des enfants leur incombe prioritairement – cela veut dire qu’il s’agit le plus souvent d’un temps partiel contraint. Le taux d’activité des femmes baisse avec la hausse du nombre d’enfants (en particulier lorsque ceux-ci ont moins de 3 ans). Alors que le taux d’activité des pères (de 25 à 49 ans) est très peu affecté par l’arrivée d’enfants au sein d’un couple.

– Selon l’INSEE encore, 5 ans après la naissance d’un enfant, « les mères salariées du secteur privé ont une perte salariale d’environ 20%, et jusqu’à 40% pour les bas salaires. Les ajustements professionnels après l’arrivée d’un enfant sont environ 10 fois plus importants pour les mères que pour les pères. Le taux de temps partiel à la naissance double pour les mères, passant de 23% à 45%. La probabilité pour elles d’être à temps partiel augmente en moyenne de 31 points de pourcentage contre 4 à 6% pour les pères » (rapport 2025 du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes – HCE).

– Dans les familles monoparentales, les mères célibataires ont un niveau de vie inférieur de 18% à celui des pères célibataires. Plus d’un tiers des mères célibataires (36%) vivent sous le seuil de pauvreté, contre seulement 22% chez les hommes.

– Dans les couples hétérosexuels, la répartition des tâches domestiques est toujours extrêmement inégalitaire. Par exemple, « 80 % des femmes font la cuisine ou le ménage au moins une heure chaque jour, contre 36% des hommes » (Observatoire des inégalités, 2023). « Cette inégalité se renforce avec le nombre d’enfants: plus les hommes ont d’enfants, moins ils consacrent de temps aux tâches domestiques et parentales tandis que les femmes opèrent un «choix» inverse. Les types d’activités investies sont également révélateurs: (…) les temps parentaux liés aux soins et aux déplacements sont plutôt féminins alors que les hommes s’investissent plus dans les loisirs et les activités sportives » (rapport HCE 2025)… Autrement dit non seulement les pères en font beaucoup moins, mais ce qu’ils font est à la fois plus agréable et plus valorisant socialement.

– Les femmes sont aussi beaucoup plus sujettes à la fameuse « charge mentale » liée à l’exercice des responsabilités domestiques et parentales, et cela entraîne se repère très concrètement dans l’organisation de leur temps: par exemple, 83 % des rendez-vous médicaux en ligne sont encore pris par les mères, celles-ci se lèvent en moyenne deux fois plus souvent que les mères quand un enfant pleure la nuit (avec des conséquences sur leur sommeil et leur santé), etc.

– Par ailleurs, les femmes représentent 87% des victimes de violences conjugales, 87% des victimes de violences sexuelles reportées, 85% des « morts violentes au sein du couple » .

– Pour la première fois en 2024, la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof) a publié des données relatives aux suicides et aux tentatives de suicides suite au harcèlement par conjoint ou ex-conjoint. En 2023, parmi les 890 victimes identifiées, 773 étaient des femmes (soit 87%). Toujours en 2023, 1185 femmes vivant en France ont été tuées, ont été victimes d’une tentative de meurtre ou ont été poussées à se suicider.

– Selon la dernière enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), « les taux de victimes ayant déposé plainte sont particulièrement faibles pour les atteintes les plus fréquentes comme les injures (4%), le harcèlement moral (6%) et les violences sexuelles non physiques (harcèlement sexuel, exhibition sexuelle ou envoi d’images à caractère sexuel et non sollicitées) (2%). Ainsi les victimes de violences sexuelles physiques ne déposent plainte que dans 6% des cas. Selon cette même enquête, 1,4 million déclarent avoir subi des violences sexuelles non physiques (harcèlement sexuel ou exhibition sexuelle). Selon le rapport de la Fondation des femmes, plus de 3 millions de femmes déclarent des violences sexistes et sexuelles chaque année. » (rapport 2025 du HCE)

[Il faut aussi souligner que 95% des personnes condamnées pour des faits de violences entre partenaires sont des hommes, 96% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes.]

– Les stéréotypes de sexe sont encore et toujours dominants dans tous les univers sociaux ou presque (la politique, le cinéma, le sport…): presque partout, les femmes sont encore censées être plus fragiles, plus émotives, moins combatives, moins ambitieuses, davantage consacrées aux autres, etc. – et pire encore, les femmes doivent se conformer à ces stéréotypes sexués, faute de quoi elles sont soumises au risque de susciter l’incompréhension, le sarcasme, voire le mépris et l’agressivité. Presque partout notamment dans le cinéma et la publicité, le corps des femmes est sexualisé, y compris pour des très jeunes femmes.

– Selon le « Baromètre sexisme » du HCE, en 2025, « 86% des femmes déclarent avoir déjà vécu une situation à caractère sexiste, allant de blagues ou remarques à une insistance pour avoir un rapport sexuel de la part d’un homme voire à des brutalités physiques. De ce fait, 9 femmes sur 10 répondent avoir adopté des stratégies d’évitement du sexisme au quotidien » , par exemple avoir renoncé à rentrer seules chez elles le soir, à s’habiller comme elles le souhaitent, à dire ce qu’elles pensaient, à demander une promotion…

>> Tout cela, et bien d’autres choses encore (il y aurait énormément à dire sur le fonctionnement sexiste du champ politique, sur l’invisibilisation des femmes par le langage, etc.), donne le vertige.

Parce que j’ai vécu pendant vingt ans avec une femme qui a été une professionnelle des droits des femmes et dont le métier était notamment la défense des « droits propres » [aux femmes] et de l’égalité hommes/femmes, et parce que je l’ai souvent entendu parler de son travail, dont j’étais et dont je suis encore très admiratif, je croyais avoir à peu près conscience de toutes ces inégalités, de toutes ces discriminations et de toutes ces violences sexistes.

Mais ces dernières années, les discussions que j’ai avec mes amies, et de plus en plus avec ma fille, me montrent à quel point j’étais (et je suis encore) loin du compte, à quel point j’ai sous-estimé leur banalité, y compris et peut-être surtout la banalité des violences conjugales et sexuelles. Je ne mesure que depuis peu, par exemple, à quel point le fait d’être toujours une proie potentielle pour des agresseurs, et pour des agresseurs que presque toujours elles connaissent, et qui très souvent sont aux yeux de tout le monde des hommes « au dessus de tout soupçon » , est pour les femmes une source d’angoisse, de stress et d’angoisse, et à quel point l’hyper-vigilance que cela déclenche constamment en elles peut les conduire à l’épuisement.

Ces discussions m’ont permis de commencer à mesurer aussi à quel point aussi, à ma grande honte (et j’emploie le mot « honte » à dessein), j’ai moi-même contribué, très souvent, à diffuser les stéréotypes sexistes, et pire encore à mettre en actes la domination masculine à mon propre profit, sans me rendre compte de ce que j’étais en train de dire ou de faire, tant j’avais intériorisé cette domination masculine comme normale.

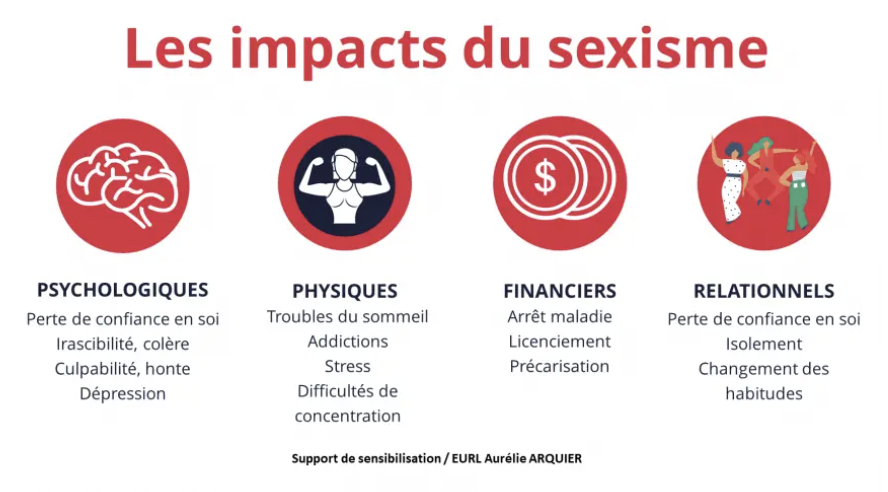

Selon la définition qu’en donne le Haut Conseil à l’Egalité entre les hommes et les femmes, « le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes, d’une part, et d’autre part, est un ensemble de manifestations : gestes, propos, pratiques et comportements, des plus anodins en apparence (remarques…) aux plus graves (coups, viols, meurtres…). Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur elles (estime de soi, santé psychique et physique et modification des comportements).«

Et ce sexisme, il faut le souligner, n’est pas que le fait de brebis galeuses isolées (ce qui est la thèse du « Not all men » ): c’est bel et bien un sexisme structurel, que les femmes subissent et dont les hommes profitent en raison de leur sexe, du simple fait de leur sexe, du simple fait qu’ils ou elles sont né·es du bon ou du mauvais côté du manche. Cela porte un nom: patriarcat.

***

Ce compte-rendu était long, mais peut-être qu’il faut cela pour bien se rendre compte que oui, il subsiste encore aujourd’hui des inégalités massives entre hommes et femmes, que oui, les femmes subissent encore des discriminations et des risques immenses parce que ce sont des femmes, que tout cela est tout à fait scandaleux mais aussi tout à fait objectivé. Prétendre aujourd’hui que « l’égalité est acquise » , c’est donc une contre-vérité, et même un mensonge, purement et simplement.

Pire encore, bien que l’égalité entre les hommes et les femmes soit très loin d’être acquise (euphémisme!), bien que le mouvement féministe soit très loin d’avoir atteint ses objectifs, les progrès de la cause des femmes sont de plus en plus remis en question, de façon de plus en plus spectaculaire, y compris aux sommets de la hiérarchie de certains États ou de certaines grandes entreprises qui sont aux mains de dirigeants ouvertement masculinistes. Il y a peu de temps encore, on pouvait penser qu’il était devenu assez inconcevable de tenir des discours et de prôner des politiques clairement sexistes… mais il suffit de suivre un peu l’actualité pour voir les remises en cause du droit à l’avortement, l’abandon quasi total de toute modération des discours sexistes et misogynes sur les les réseaux sociaux, etc.

On parle souvent des « acquis » du mouvement féministe. Mais comme dans le domaine de la protection sociale, rien n’est jamais « acquis » : il n’y a que des « progrès » ou des « avancées », qui sont toujours le produit de rapports de forces, et qui donc ne sont jamais gravés dans le marbre – car ce qu’une majorité politique a inscrit dans le droit, une autre majorité peut le défaire, ce qu’une génération a réussir à conquérir, une autre génération peut le détricoter ou le laisser se perdre.

***

Aujourd’hui c’est le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes.

Un peu partout en France vont avoir lieu des défilés, nous allons lire dans les médias d’information et sur les réseaux sociaux des beaux articles et des beaux posts (comme celui-ci…), des entreprises vont se livrer à un women washing éhonté… mais malheureusement il y a fort à parier que l’année prochaine on ait à déplorer les mêmes injustices, en pire encore peut-être, je le crains, au train où vont les choses. Je suis à peu près persuadé que l’effondrement écologique, politique et social qui est enclenché, et qui ne fait que commencé, les femmes en seront les principales victimes.

Parmi les femmes que je connais, beaucoup ont subi une grande partie de ce que j’écris ci-dessus, pour ne pas dire la quasi-totalité. Je devine ce qu’elles ressentent aujourd’hui, je devine leur dégoût et leur rage. Je voudrais leur dire que je pense à elles. Mes amies que j’aime, quand vous me (re)mettez sous les yeux tout ce dont j’ai parlé dans ce post, quand vous me faites découvrir de nouvelles formes d’inégalités ou d’injustices que je ne connaissais pas (par exemple la « taxe rose » ), vous me challengez, durement parfois, car ce que vous témoignez et affirmez me bouscule dans mes petites habitudes de mâle installé tranquillement dans les pantoufles de la domination masculine, et remet en question le roman que je me suis construit à propos de ma propre vie, celui d’un homme moderne et allié de votre cause. Mais vous avez raison de nous bousculer et de me bousculer, mille fois raison. Si je ne suis pas assez à vos côtés, non seulement le 8 mars mais toute l’année, n’hésitez pas à me le rappeler.

« La révolte des dominés prend rarement la forme qui plairait aux dominants. […] Ce que les dominants attendent, c’est qu’on demande ses droits poliment, et que si on ne les obtient toujours pas, […] on fasse comme si de rien n’était » .

(Christine Delphy)