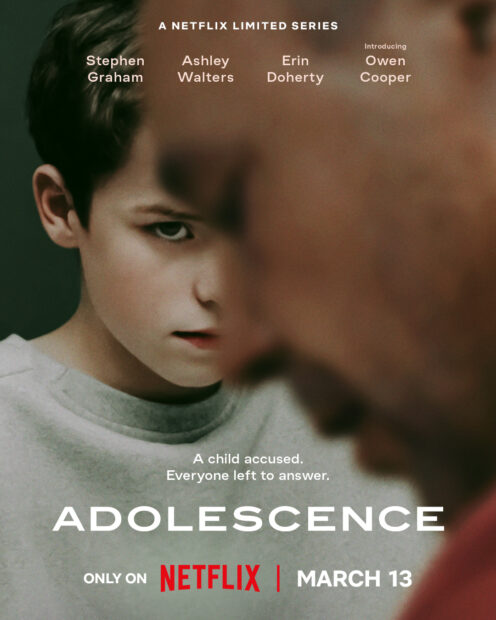

Les séries à succès de Netflix sont souvent médiocres, mais celle-ci est absolument remarquable, portée par des acteurs assez extraordinaires de sincérité et de puissance et par une mise en scène audacieuse et percutante.

« Adolescence » est une mini-série anglaise (seulement 4 épisodes d’une heure) qui invite à se projeter dans le cauchemar vécu par une famille banale des classes populaires anglaises, le père Eddie (Stephen Graham, roc massif au regard d’acier et aux émotions à fleur de peau), la mère Manda et la sœur aînée Lisa, lorsque le jeune garçon de la famille, Jamie, 13 ans, est brusquement arrêté et accusé d’avoir assassiné une fille de son collège. Mais ce qui est exploré à travers la vie de cette famille, avec subtilité, c’est l’état d’une pays et d’une société dans laquelle les enfants vivent de plus en plus dans un univers séparé de celui des parents (et plus généralement des adultes), à tel point que ceux-ci, littéralement, ne les comprennent pas (l’une des scènes les plus fortes met en présence un jeune garçon qui explique à son père flic les codes des émoticônes sur les réseaux sociaux, parce qu’il est gêné de le voir patauger et se ridiculiser devant sa classe).

[Attention, il y a quelques spoilers dans les lignes qui suivent…]

Les quatre épisodes (le jour de l’arrestation, les interrogatoires au collège deux jours plus tard, l’échange entre Jamie et une psychologue 2 mois plus tard, et enfin une matinée banale de la vie de la famille 7 mois plus tard) sont intégralement tournés en un seul plan séquence, ce qui est une prouesse sur le plan de la mise en scène et du jeu d’acteurs et d’actrices. Mais ce n’est pas qu’une coquetterie ou une figure de style un peu vaine (comme lorsque Georges Perec s’est donné pour défi d’écrire un roman sans un seul « e » ). Ici le choix de tourner chaque épisode d’une seule traite, sans une seule interruption ni aucun montage, ni contre-champ évidemment, a simplement pour but de transformer la série en une expérience immersive, réaliste et captivante, qui nous incite à prêter attention aux moindres détails, aux regards, aux subtiles expressions du visage, et aux non-dits.

Parfois la tension s’avère carrément étouffante et oppressante, notamment lorsque la caméra tourne lentement autour des deux personnages dont le dialogue remplit l’intégralité du formidable épisode 3: l’atmosphère devient ici irrespirable, à mesure que les explosions de colère du jeune Jamie alternent avec des tentatives pour amadouer sa psychologue, laquelle est percutée de plein fouet par le constat du danger que représente cet enfant (notamment pour les femmes), en dépit de son caractère profondément touchant. Tout cet épisode est crucial car il souligne la volonté des producteurs de la série de ne surtout pas banaliser, minimiser ou relativiser le mal qu’incarne malgré lui ce jeune enfant, et à travers lui tout ce qui l’a façonné.

Le premier épisode peut laisser penser qu’il s’agit d’une série policière ou judiciaire assez banale, dans laquelle l’enjeu est de savoir « qui a tué » .

Mais dès le deuxième épisode (au collège), l’attention est portée sur l’entourage du jeune Jamie, puis le troisième explore son intériorité, la façon dont il ressent et exprime ses émotions et son terrible déficit d’estime de soi, et enfin le quatrième épisode donne des clés sur les dynamiques internes à la famille dans laquelle il a grandi. Ce qui intéresse les auteurs de la série, ce n’est pas le déroulement ou l’enchaînement des faits, et encore moins le fait de diriger vers un dénouement clair sur le plan de l’enquête et du verdict (qui exactement est impliqué, Jamie a-t-il été manipulé, s’agit-il d’une erreur judiciaire voire d’une machination?). Peu importe au fond la réponse exacte à la question « que s’est-il passé? » (d’ailleurs on ne saura à peu près rien de la scène du meurtre, et encore moins de la victime et de sa famille), car l’essentiel est dans le « pourquoi? »

L’autre subtilité de la série est qu’elle en montre juste assez pour inviter chacune et chacun à se poser des questions, à échafauder des hypothèses, sans jamais désigner une explication précise et unique. Le drame est-il dû au harcèlement scolaire, aux réseaux sociaux, à la diffusion chez les ados de la masculinité toxique et du mépris des hommes pour les femmes, à la violence sourde du père ou à l’alcoolisme supposé de la mère? On en a assez pour explorer des pistes, qui toutes tournent autour de la façon dont se construisent les jeunes hommes dans la société contemporaine : comme l’a dit Stephen Graham, « One of our aims was to ask, «What is happening to our young men these days, and what are the pressures they face from their peers, from the internet, and from social media?» ” Mais jamais aucune de ces pistes n’aboutit à une réponse claire et univoque, jamais aucune ne pousse à s’arrêter paresseusement à une seule explication et à pointer du doigt une seule responsabilité. Toutes les tentatives de déchiffrage aboutissent à de nouvelles interrogations vertigineuses et qui laissent les parents, et les policiers et les travailleurs sociaux en charge de l’enquête et de la prise en charge de Jamie dans un profond désarroi. J’ai plusieurs fois pensé en regardant la série à la fameuse phrase de Jaime Semprun : « Quand le citoyen-écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant «Quel monde allons-nous laisser à nos enfants?» , il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante: «À quels enfants allons-nous laisser le monde?» ”

C’est justement cette complexité et cette incompréhension qui entraînent la famille de Jamie dans une spirale d’auto-destruction, dans un mélange poisseux de remords et de déni, dont elle ne pourra sortir qu’en acceptant de regarder en face ce qui s’est passé, de reconnaître et d’assumer sa part, quitte à être lacérée par le désespoir de n’avoir pas su déceler les signes du fait que leur enfant était en train de s’isoler et de s’exposer à des réalités pour lequel il n’était pas préparé – le désespoir, aussi, de ne pas l’avoir assez accompagné, encadré, guidé et rassuré. « He’s ours » , murmure Manda à Eddie, pour lui rappeler que nous sommes responsables les un·es des autres. Oui, nous sommes responsables de ce que nous faisons des personnes qui nous entourent, que nous aimons certes, mais peut-être pas assez, en tous cas pas avec assez d’attention et d’empathie, quand bien même nous avons fait de notre mieux, comme c’est manifestement le cas de ces parents désemparés, dépassés, maladroits mais émouvants dans leurs tentatives pour invoquer un passé heureux et léger, pour réparer ce qui peut l’être, et pour repartir sur des bases nouvelles et plus saines, si la chance leur en est donnée.

De ce point de vue, « Adolescence » invite son public à entamer un travail de réflexion sur lui-même: qu’en est-il de mes enfants et de mes ados, et qu’en est-il de ce que je représente pour eux? Comme l’a dit Stephen Graham, acteur principal et producteur exécutif de la série, « nous voulions que vous regardiez cette famille et que vous pensiez: «Mon Dieu. Cela pourrait nous arriver!» » Et donc, bien sûr, que devrais-je faire pour que cela n’arrive pas? Jusqu’où puis-le leur faire confiance, et comment faire naître en eux assez d’estime d’eux-mêmes pour affronter la dureté de la vie sans perdre pied?

Si j’ai été réellement bousculé (c’est un faible mot) par cette série, notamment par les deux derniers épisodes, c’est parce que la question de savoir si j’ai rempli à peu près correctement mon devoir de père est pour moi LA question qui me taraude, et qui me taraudera jusqu’à mon dernier souffle. Alors j’ai été littéralement bouleversé de voir ce père que Jamie « idolâtrait » mais qui n’a pas su lui transmettre assez de sécurité affective, de voir ce père dévasté, qui après avoir longtemps résisté finit par s’effondrer dans la chambre de son « fiston » , qui embrasse le front de son petit nounours après l’avoir bordé, et qui lui demande pardon de ne pas été à la hauteur (« I should have done better » ).

Dans les relations entre parents en enfants, on évoque souvent ce que les premiers ont transmis aux seconds (de l’argent, des connaissances, des aptitudes sociales ou professionnelles, des valeurs…). Mais on ne parle pas assez, me semble-t-il, de ce qu’ils ne leur ont pas transmis, et qui pourtant, bien souvent, était l’essentiel: l’éducation aux médias et aux dangers du numérique et des réseaux sociaux, mais aussi et surtout l’éducation à la vie affective et sexuelle…