Lorsque je suis entré en sixième, j’étais presque le seul de mon village à être inscrit à La Villeneuve, un collège expérimental ouvert sur le quartier, dont on pouvait sortir quand on voulait pour aller manger à la cantine, jouer au foot à la récré, zoner dans les coursives s du quartier Arlequin… ou écouter la musique chez des copains.

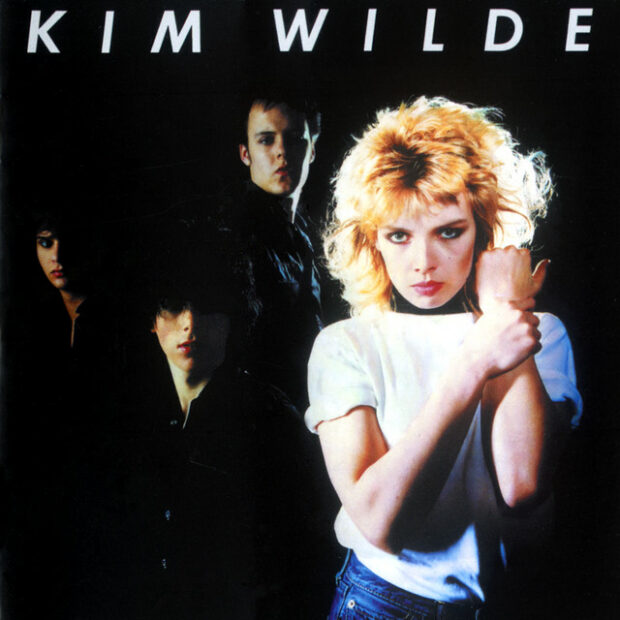

C’est justement chez Sébastien que j’ai découvert Kim Wilde, car il avait chez lui le premier album de cette sirène blonde et sexy qui nous faisait tous sacrément fantasmer avec son visage parfait, son regard de braise et ses lèvres pulpeuses. Et encore, nous n’avions que la pochette de l’album à mater! Si à l’époque j’avais pu voir le clip de « You came » , dans lequel on voit Kim Wilde filmée de dos, en train de chanter sur scène en se dandinant dans un pantalon blanc hyper moulant, OMG, j’en aurais sans doute eu des sueurs froides.

Honnêtement, la voix de Kim était un brin fluette et même poussive dans les aigus (en concert ça ne devait pas être terrible). Ceci explique sans doute pourquoi ses deux producteurs, qui se trouvaient être son père et son frère, ont davantage misé sur son physique ébouriffant: la jeune londonienne a clairement été lancée comme un produit marketing, en lorgnant notamment vers le succès de Blondie.

Mise à part « Everything we know » , une drôle d’incursion dans le reggae (sans doute inspirée par le fameux « Reggatta the blanc » de The Police, qui était sorti deux ans plus tôt), ce premier album de Kim Wilde est marqué par une tonalité très pop-rock, avec des guitares au premier plan (comme chez l’américaine Pat Benatar, très connue à l’époque, et que j’avais aussi découverte chez Sébastien), mais avec aussi beaucoup de lignes de synthé et de gimmicks électro (on était alors aux débuts de la synthpop, et cela s’entend).

Le principal tube de ce disque, « Kids in America », commence avec une introduction qui me fait notamment à du Genesis période « Abacab », faite de petits sons électro qui semblent conçus pour nous démanger et nous donner envie de nous lever de nos chaises. Et dès qu’il est lancé, il est tout à fait typique de ce style rythmé et sautillant. Cette chanson est un hymne à la jeunesse, qui évoque les sentiments classiquement éprouvés par les adolescents et les jeunes adultes qui peinent à trouver leur place dans la société: la solitude, l’angoisse devant l’avenir… mais aussi l’énergie et la joie indomptable qu’ils peuvent exprimer lorsqu’ils se libèrent de leurs entraves, par exemple en sortant là où ça bouge (« I search for the beat in this dirty town » ), là où la musique est jouée non stop (« Everybody live for the music-go-round » ), là où plus la nuit avance et plus elle est frénétique et étourdissante (« Bright lights the music get faster » ). Et pour exprimer cet enthousiasme et cette envie d’éclate, quoi de mieux que ce rythme trépidant ou que ces choeurs masculins péchus qui scandent des « Waoh!«

Si j’aimais bien à l’époque (c’est vrai que c’est efficace!), je dois dire qu’aujourd’hui je trouve cette powerpop mâtinée de new wave assez datée. Mais les premiers émois d’adolescent laissent des traces – assez en tous cas pour me donner envie de ressortir ce souvenir des tiroirs.

« Down town the young ones are going.

Down town the young ones are growing. »