Voici typiquement le genre d’étude qu’il ne sera plus possible de réaliser, le genre de connaissance scientifique qu’il ne sera plus possible de produire et de publier, en tous cas pas dans un laboratoire de recherche ou dans une revue scientifique financée par le secteur public, depuis que l’administration Trump a diffusé sa fameuse liste de mots interdits dans la recherche.

Pourquoi ? Tout simplement parce que cette étude met à mal les présupposés de l’idéologie libérale, plus encore de l’idéologie libertarienne, et aussi du suprémacisme.

Ce que cette étude a « montré, pour la première fois en milieu naturel » , c’est que « les caractéristiques du groupe sont autant, voire plus importantes pour la survie, que les caractéristiques individuelles (…). Le mieux (…), c’est donc de faire partie d’un bon groupe » .

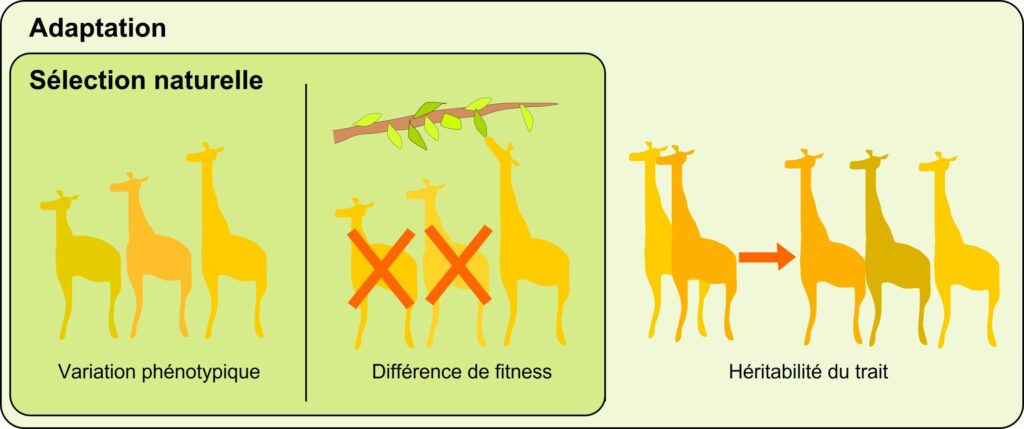

La théorie de la sélection naturelle, énoncée pour la première fois par Charles Darwin en 1871, on connaît : quand un individu est doté de caractéristiques avantageuses pour la survie ou la reproduction, il a davantage de chances de transmettre ses gènes. Et comme le processus se répète sur des générations, les caractéristiques qui lui ont permis de transmettre ses gènes deviennent de plus en plus courantes. Résultat, l’espèce évolue. Cette théorie est parfaitement établie au niveau de l’individu (la récuser c’est ni plus ni moins que de l’obscurantisme).

[Pour une présentation plus détaillée de la théorie de la sélection naturelle, très accessible y compris pour des ados, je conseille vivement cet article remarquable.]

Mais l’une des questions les plus âprement débattues en biologie depuis que Charles Darwin a évoqué sa loi de la sélection naturelle est la théorie de la « sélection multiniveau », qui en est une extension. Cette théorie a été étudiée en laboratoire, mais n’avait pas été validée à l’état sauvage.

Comment cette équipe de recherche a-t-elle réussi à établir une de ces preuves à l’état sauvage ?

Pendant 20 ans (20 ans!), « des biologistes d’un laboratoire dans le Colorado ont suivi des communautés de marmottes qui vivent dans les montagnes des Rocheuses. Chaque année, ils sont allés poser des bagues et ont fait des marques dans le dos des rongeurs pour pouvoir les identifier. Et ils ont passé des centaines d’heures par an à espionner la vie privée de près d’un millier de marmottes. (…) Dans leurs observations, ils se sont surtout intéressés aux interactions sociales. Quand les marmottes jouent ou se toilettent entre elles, par exemple. Ils ont analysé plus de 42 000 interactions sur plus de 180 groupes différents. Ils ont pu faire une sorte de cartographie des relations entre les marmottes. Qui interagit avec qui ? Combien de liens au sein d’un groupe ? Quelle est la structure sociale globale de ce groupe ? » Et c’est à l’issue de cette recherche de longue haleine, avec jumelles et chapeau (à la Indiana Jones j’ai envie de dire), que cette équipe a pu montrer que « les caractéristiques du groupe sont autant, voire plus importantes pour la survie, que les caractéristiques individuelles de ces marmottes. »

Il reste un gap important à franchir : est-ce que cette conclusion peut s’appliquer à l’espèce humaine ? Les biologistes en question restent prudents, mais avancent quand même l’hypothèse : oui, « la sélection multiniveau est pertinente pour expliquer l’évolution d’autres espèces sociales, comme nous par exemple. »

Autrement dit, « La structure de nos sociétés a probablement guidé notre évolution culturelle et sociale. »

Ce qui signifie (là c’est moi qui commente politiquement) que la glorification des self-made-men (j’avais oublié de dire que cette idéologie individualiste est également une idéologie patriarcale) est une ânerie. Que le progrès humain, et même la production de richesse et de sécurité tiennent bien davantage à la cohésion sociale qu’aux caractéristiques de quelques individus exceptionnels.

Ça signifie aussi que la science est une grande et belle chose, même lorsqu’elle se penche sur des choses apparemment aussi dérisoires et futiles que la vie de quelques colonies de marmottes. Comme le conclut cet article, « de grandes questions évolutives et anthropologiques apparaissent « simplement » en observant des marmottes avec des jumelles. »