Le groupe anglais Roxy Music a connu deux vies.

La première, entre 1971 et 1973, a été celle d’un groupe avant-gardiste, dans lequel figurait aux claviers Brian Eno, le père de l’ambient music. Brian Ferry avait été à l’origine de la création du groupe, avec une inspiration issue du pop art, qu’il avait étudié à l’école d’art de Winchester : il voulait retranscrire des éléments de la culture populaire dans des pièces musicales clairement ancrées dans la pop et le rock, mais néanmoins conçues comme de véritables œuvres d’art, tout à fait dans l’esprit du pop art d’Andy Wharol. Au départ, les membres du groupe ont adopté un look assez « décadent » , assez proche de celui arboré à l’époque par David Bowie ou Lou Reed (tous deux amis de Wharol, comme on se retrouve), et ça a valu à Roxy Music d’être qualifié de « glam rock » .

Je ne connais pas du tout cette première carrière de Roxy Music, car c’est une partie de l’histoire du rock qui ne fait pas partie de ma culture, de même d’ailleurs que je connais très mal le glam rock de David Bowie et de Lou Reed. Très honnêtement, à chaque fois que j’ai essayé de m’y intéresser, ça m’a plutôt gonflé – il n’y a qu’avec Bowie que j’ai persisté, parce que quand même c’est Bowie (et parce que plusieurs amis m’ont tanné). Pour écrire cette chronique j’ai écouté plusieurs morceaux du premier album de Roxy Music, eh bien là aussi je me suis un peu ennuyé, même si je conçois tout à fait qu’à l’époque cette musique annonçant à certains égards le punk ait pu beaucoup plaire.

Quoi qu’il en soit, ma connaissance de Roxy Music se limite à la deuxième période du groupe, celle qui s’est étalée entre 1978 et 1982, et durant laquelle le groupe est surtout connu pour la belle gueule et la voix chaude de Brian Ferry. Celui-ci est alors à l’apogée de sa carrière de crooner dandy, hâlé et sapé dans des costumes tirés à quatre épingles. Ce type était la classe à l’état de précipité chimique, et il suffit de l’écouter, ou même simplement de regarder des photos de lui, pour que viennent en tête des images de palaces, de limousines aux longs capots et d’amazones en robe de soirée. Pas spécialement mon style de vie, mais force est de reconnaître la séduction que ce genre de personnage peut exercer…

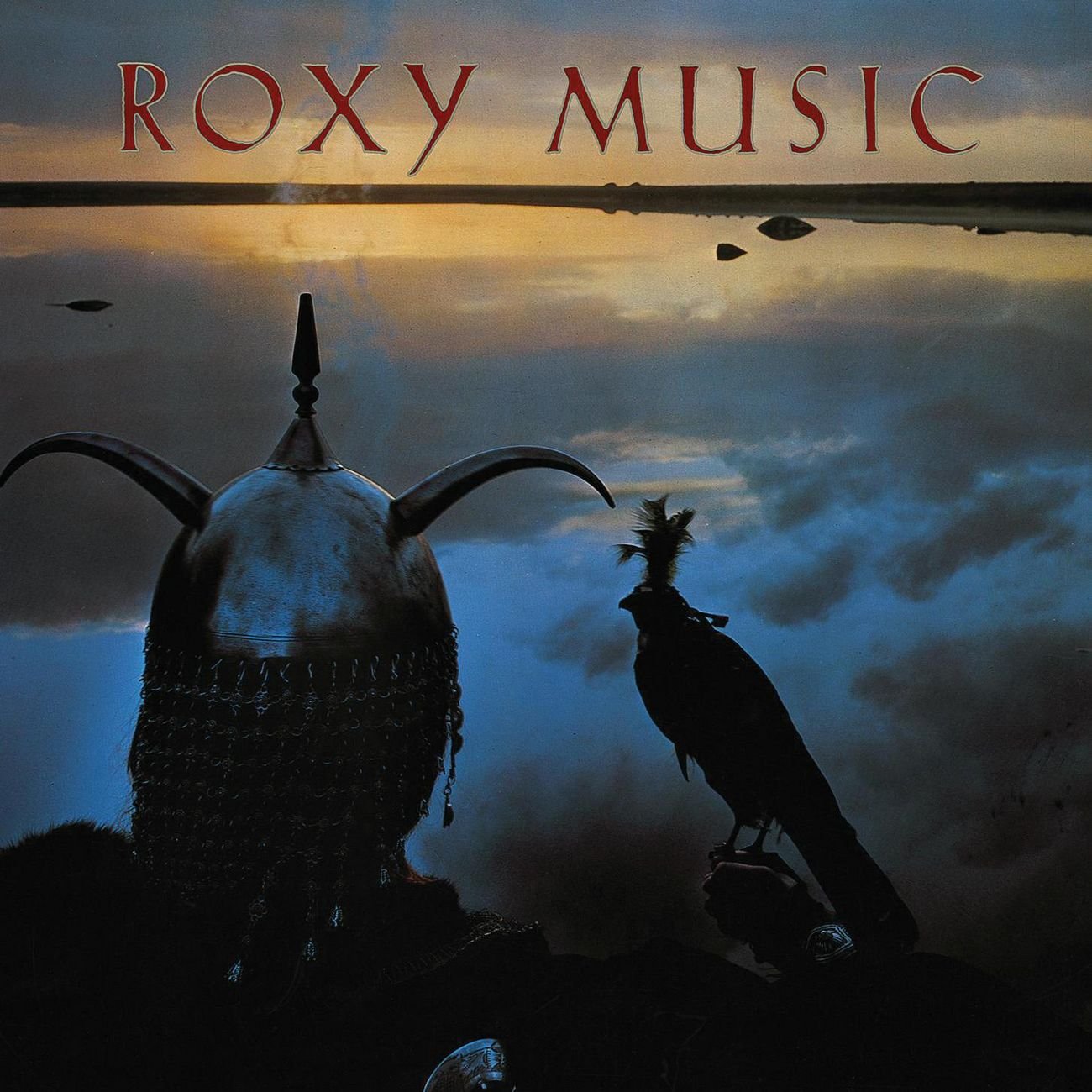

Le huitième et dernier album de Roxy Music, « Avalon », est sans doute celui qui a connu le plus de succès commercial, notamment pour la chanson titre et pour ce « More than this » , deux sommets de romantisme pop. Les mélodies sont aériennes et recherchées sans être trop complexes, le son est accessible et doux, avec des synthés soyeux et des guitares cristallines et chargées en réverbération… L’écriture, les arrangements, la production, le chant, tout donne dans l’art de vivre aristocratique et savamment désinvolte, dans un élitisme décontracté (décontracté, mais élitiste quand même, aaaattention !) : comme l’a écrit un commentateur sur YouTube, « les chansons se dégustent aux petits fours, au champagne et aux chandeliers. »

À mon sens il était important de souligner tout ceci pour dissiper un malentendu possible : si ce disque est clairement commercial, pour autant il ne cède en rien à une exigence de qualité (rien à voir avec les navrantes convulsions synthétiques de la plupart des tubes de l’époque), et d’ailleurs il a très bien vieilli. S’il faut résumer, je dirais que tout « Avalon » est un chef d’oeuvre de softitude rêveuse et classieuse.

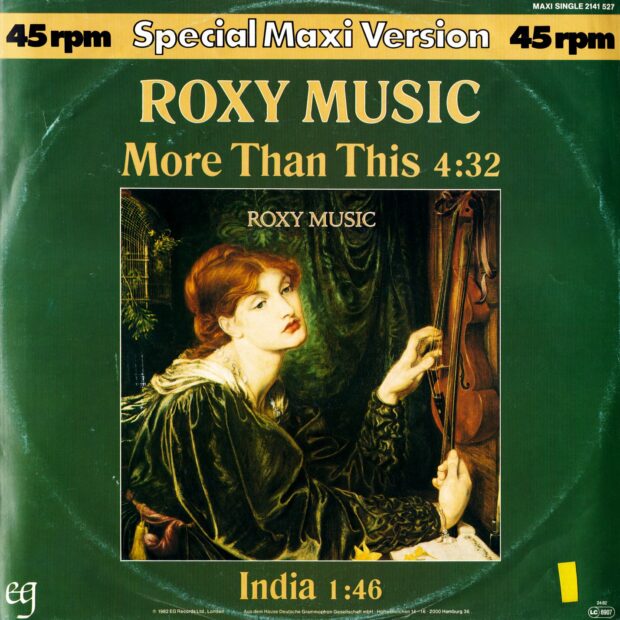

Sans originalité, ma chanson préférée de ce disque est la plus connue, « More Than This ». Plus glamour tu meurs, Bryan Ferry y joue à fond la carte du lover sensuel et romantique, laissant sa voix suave glisser et s’envoler sur des mélodies sinueuses et des arrangements léchés. Du velours.

J’imagine tout à fait les amateurs du premier Roxy Music arty, glam ou pré-punk, faire la grimace devant tant de guimauve (ou de mièvrerie?), mais pour ma part j’adore ce son envoûtant comme une caresse, langoureux et moelleux comme un édredon en soie, exquis comme un fondant au chocolat. Et j’adoooore les fondants au chocolat.

Il me faut enfin dire quelques mots à propos des paroles, qui elles aussi sont empreintes de la simplicité propre aux gens qui sont assez sûrs d’eux-mêmes pour ne pas avoir pas besoin de faire les malins pour épater la galerie. Dans un article consacré à cette chanson, le site OldTimeMusic affirme qu’elle a été inspirée par une rupture amoureuse : quand il l’a écrite, Bryan Ferry « was thinking about someone he had loved and lost, (…), but ultimately, it’s about hope. » Je ne sais pas si c’est la seule interprétation que l’on puisse en faire, mais je l’aime bien.

« Maybe I’m learning

why the sea on the tide

has no way of turning »