Assumer d’être qui on est, ce peut être l’objectif d’une vie. Et en ce qui me concerne, « I am what I am » , ce n’est malheureusement pas une conviction que je peux penser et exprimer l’esprit tout à fait tranquille…

Tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j’ai développé une immense crainte d’être jugé, désapprouvé, raillé et rejeté pour mes comportements, mes idées, mes goûts ou mes incapacités (« schéma d’imperfection » , bingo). Pour ne surtout pas que cela m’arrive, pour ne surtout pas avoir à éprouver les émotions douloureuses qui m’assaillaient quand cela arrivait, je me suis habitué à m’adapter et à m’ajuster à ce que je croyais deviner des attentes des autres à mon égard. J’ai appris à masquer ce qui en moi pourrait leur déplaire, et au contraire à feindre de penser ou d’aimer des choses qui me permettraient (du moins je le supposais) de me faire bien voir d’eux, ou mieux encore de les impressionner. Bref, je me suis dressé moi-même à ne pas me montrer tel que je suis.

Longtemps après, j’ai compris que j’avais grandi en me conformant à une loi mortifère: « Pour que l’on m’aime, il faut que je ne sois pas moi. »

C’est mortifère parce que bien entendu, il est épuisant de vivre ainsi, d’être aux aguets pour détecter chez les autres le moindre signe d’approbation et de désapprobation, d’être en permanence au dessus de sa propre épaule pour se surveiller, se tenir en respect, se corriger, se grimer, se cacher, se modeler, etc.

C’est aussi profondément déprimant, parce que « à quoi bon être accepté (…) s’il a fallu qu’on se déguise en quelqu’un d’autre? » Comme l’écrit aussi le grand Montaigne, « Celui qui fait tout pour l’honneur et la gloire, que pense-t-il gagner en se montrant aux gens sous un masque, en dérobant sa véritable personnalité à la connaissance des gens ? Louez un bossu de sa belle stature, il doit recevoir cela comme une injure. Si vous êtes lâche et que l’on vous honore comme vaillant homme, est-ce de vous qu’on parle ? On vous prend pour un autre. » (Montaigne)

Grâce à un travail en thérapie terriblement éprouvant effectué il y a quelques années, je me suis rendu compte que cette façon que j’avais de me conduire revient en fait à se trahir soi-même. Comment appeler autrement qu’une trahison de soi-même le fait d’accorder plus d’importance au jugement des autres qu’au sien propre?

L’étape d’après, beaucoup plus difficile, est d’abandonner progressivement la croyance « Il faut que je cache qui je suis pour être accepté » , et d’apprendre à vivre en fonction de la croyance « Je n’ai rien besoin de changer pour plaire et être accepté » . Ou mieux encore, « Plus je suis qui je suis, plus je suis authentiquement ce que je suis, plus je vais plaire et plus je vais être accepté » – et surtout (c’est cela qui me touche le plus), « plus je vais être accepté des gens qui comptent à mes yeux, des gens auprès de qui j’ai envie d’être et d’évoluer, (…) avec qui j’ai envie de passer du temps » .

Les formules que je viens de citer sont extraites d’un podcast de développement personnel que j’ai pas mal écouté il y a environ quatre-cinq ans. Dans ce podcast il y a des choses extrêmement problématiques, comme très souvent avec le DP (une tendance quasi générale à dépolitiser en renvoyant chacun(e) à sa responsabilité individuelle – avec les effets de culpabilisation que cela implique –, une porosité avec le new age, la loi de l’attraction, la méthode Coué et autres bullshits de ce genre…).

Mais l’épisode dont sont tirées ces phrases m’a beaucoup fait réfléchir et a été très précieux pour moi.

Au milieu de cet épisode, l’auteure du podcast décrit une alternative très simple: « Je peux plaire, ou je peux être libre » . Autrement dit, je peux me contorsionner sans cesse pour correspondre à ce que je suppose que l’on attend de moi, en étant sans cesse drivé par ce besoin de donner satisfaction, d’être apprécié, d’être reconnu, d’impressionner (autant de manifestations d’une forte dépendance au regard des autres)… ou bien je peux « être libre d’être vraiment ce que je suis » . C’est l’un ou l’autre. « À chaque fois que j’essaye de plaire, (…) ça constitue un abandon de ma liberté » .

Bien entendu, quand comme moi on a grandi en étant dominé par la peur de déplaire, il faut traverser un immense désert de terreur pour se présenter sans fard ni faux-semblant. Je suis bien obligé de constater que le plus souvent, cette aventure me paraît encore beaucoup trop effrayante. Je n’ai pas encore assez d’assurance et de confiance en moi-même, loin de là, pour assumer tranquillement le fait que je suis ce que je suis, alors dans la plupart des situations sociales, comme à peu près tout le monde, je cache ce qui risque d’être mal perçu et je présente le profil qui me semble attendu, ou derrière lequel je peux le mieux rester à l’abri. Et pour que je me lâche, il faut en quelque sorte que l’on vienne me chercher, que l’on m’apprivoise…

En cela je ne suis pas original. Je connais même pas mal de gens qui proclament qu’ils n’en ont soi-disant « rien à secouer » de l’avis des autres, et qui pourtant ne ratent pas la moindre occasion d’épater la galerie. Or il n’y a pas besoin d’avoir un doctorat en psychologie pour comprendre que la vantardise compulsive est l’un des signes les plus évidents de l’assujettissement au regard des autres…

Bref.

Je sais d’où je viens, je sais à quel point ça me fait mal, je sais ce qu’il faudrait faire, j’apprends à le faire… mais bien souvent, malheureusement, le courage me manque. Alors très sincèrement, j’admire celles et ceux qui n’ont pas besoin de se faire passer pour ce qu’ils ou elles ne sont pas, qui sont à l’aise avec leur personnalité intime, qui sont leur propre meilleur·e ami·e, qui savent se présenter toujours comme ils ou elles sont, sans filtre, sans fard. Je les admire, et pour être honnête, je les envie.

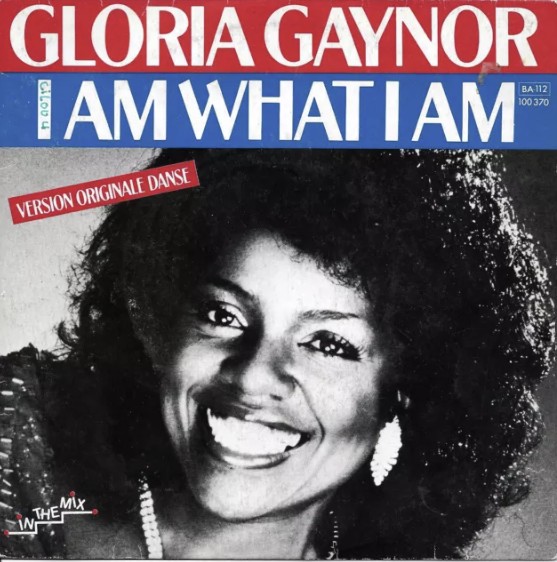

Un jour que je pensais à tout cela, cette chanson de Gloria Gaynor m’est venue en tête. La chanteuse américaine y confesse qu’elle a mis le temps (« It takes a lifetime to become the best that we can be« ), mais qu’aujourd’hui elle est enfin fière de ce qu’elle est et de la musique qu’elle propose, quoi que les autres en pensent (« I bang my own drum / Some think it’s noise I think it’s pretty » ).

En écrivant cette chronique, j’ai appris que la version de cette reine du disco est une reprise d’une chanson composée en 1983 pour une comédie musicale de Broadway, « La cage aux folles » . Ça lui donne à mon avis un sens encore plus puissant. On parle encore si souvent des personnes homosexuelles comme si elles devaient se cacher, rester dans le « placard » , et de fait il leur faut souvent énormément de courage pour faire leur coming out, comme on dit. C’était encore plus le cas il y a 40 ans, et c’est pourquoi cette chanson est devenue l’un des tubes les plus adulés dans la communauté LGB.

J’ai envie d’insister là-dessus parce que c’est un point qui me tient énormément à coeur: découvrir qui l’on est, apprivoiser petit à petit sa peur de se dévoiler tel que l’on est, c’est une épreuve effrayante, mais plus on y parvient, et plus on a de chances d’être ouvert et réceptif à la singularité et à la vulnérabilité des autres – et plus on peut aider ces autres à trouver en eux-mêmes ou en elles-mêmes assez de courage pour se montrer à leur tour à visage découvert, avec fierté, ou mieux encore avec tranquillité.

Tomber le masque, c’est donner aux autres une chance de tomber leur propre masque.

Quel soulagement de sentir un peu plus libre en compagnie des autres.

Quel soulagement, aussi, de constater que les autres, certains autres en tous cas, se sentent un peu plus libres en notre compagnie.

Quel soulagement, surtout, quel bouleversant soulagement, de découvrir les liens d’amitié et d’amour que cela peut créer.

« I am what I am

and what I am needs no excuses

(…)

It’s my life that I want to have a little pride in

My life and it’s not a place I have to hide in »