J’ai toujours détesté les séparations, et plus encore les adieux: cela réveille en moi de telles angoisses d’abandon…

Je me souviens qu’à l’âge de 17 ans, j’avais fait avec mon frère le voyage en vélo entre Grenoble et Menton, en deux jours. Au beau milieu du trajet, nous nous étions arrêtés quelques minutes sur la place d’un village pour remplir nos gourdes, et nous avions discuté quelques minutes avec un garçon d’une dizaine d’années qui habitait là. En remontant sur mon vélo, j’avais pensé que je ne le reverrais jamais, et bien que je ne l’avais rencontré que par hasard, ça m’avait filé le bourdon pendant quelques kilomètres… Parfois je repense à cet épisode, qui pour moi est devenu en quelque sorte l’emblème du fait que les humains ne font que se croiser de façon plus ou moins fugace, et je dois dire que ça avive des petits accès de solitude existentielle.

L’angoisse de séparation, voire d’abandon, est pour moi une sorte de malédiction qui m’a poursuivi toute ma vie. Je ne peux pas quitter un lieu ou une personne, ou pire encore voir partir une personne de là où je vis après quelques jours passés ensemble, sans sentir cette angoisse s’activer, parfois très douloureusement. Quand des proches ou des amis repartent de chez moi, je les accompagne souvent jusqu’au portail, je suis du regard leur voiture qui s’éloigne, et j’ai l’impression qu’ils vont vers leur bonheur, tandis que moi je reste scotché dans le marasme (même si objectivement ce n’est pas le cas)… Les séparations activent chez moi ce que les psychothérapeutes appellent les émotions élastiques, à savoir des réactions émotionnelles excessives et inadaptées face à une situation présente, tout simplement parce que cette situation présente déclenche le surgissement soudain dans la conscience d’un passé blessé.

//////

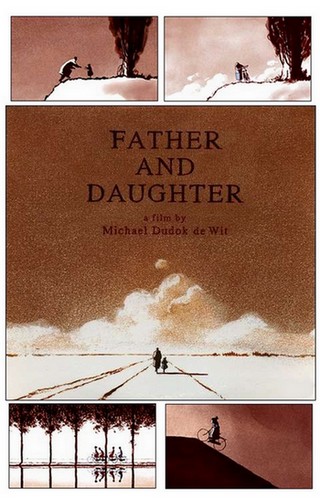

Il y a un merveilleux petit film d’animation sans paroles du néerlandais Michael Dudok de Wit (l’auteur de « La tortue rouge »), « Father and daughter » , qui décrit de façon bouleversante la douleur indépassable de la perte et de l’abandon.

En neuf minutes seulement, on assiste à un résumé de la vie d’une femme, depuis son enfance jusqu’à la vieillesse. Un père et sa petite fille se promènent en vélo sur une digue face à la mer. Tous les deux posent leur vélo, le père hésite à dire au revoir à sa fille, mais il s’en va vers l’horizon sur une barque (une métaphore de la mort, ou peut-être du suicide ?), et comme il ne revient pas, elle reste à l’attendre jusqu’au soir, désemparée, sans comprendre. Tout au long de sa vie, cette petite fille va revenir encore et encore à l’endroit où son papa a disparu, pendant des jours, des mois, des années. Elle accompagne sa maman qui porte le deuil, puis elle devient une adolescente délurée, puis une jeune femme amoureuse, puis elle fonde une famille, enfin elle pousse son vélo comme la vieille femme fanée et usée qu’elle est devenue, mais jamais elle ne cessera de penser à lui et de revenir guetter au loin sur la digue, jamais la blessure béante de l’absence ne se refermera, jamais ne la quittera l’envie dévorante de retrouver son papa, ou même de le rejoindre : c’est comme si elle avait fait sa vie dans un monde immobile.

Je ne sais pas combien de fois j’ai regardé ce dessin animé, mais je ne l’ai jamais regardé sans être bouleversé et sans finir dévoré par les larmes.

Voilà mon rapport aux adieux et à l’absence qui en découle : ils me font profondément, terriblement mal. C’est d’ailleurs peut-être pour ça que j’ai toujours été assez casanier, que j’aime les habitudes, et que je mets du temps à m’attacher sur le plan affectif : il me faut beaucoup de temps pour accepter me laisser apprivoiser, pour accepter de courir le risque de la douleur qui pourrait suivre une séparation.

//////

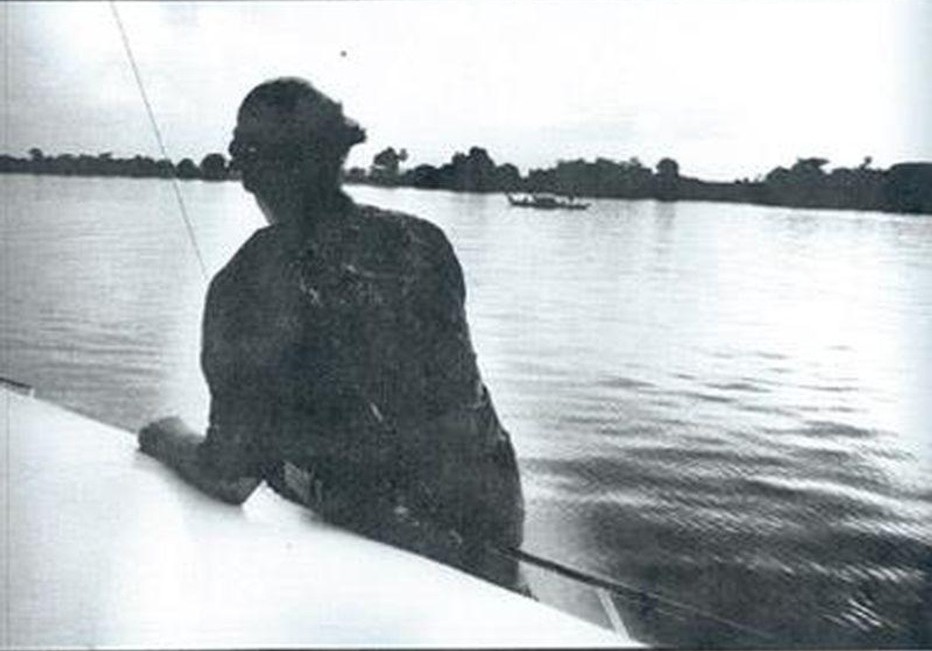

Gérard Manset a toujours été un grand voyageur, alors je ne sais pas si lui aussi ressent ces angoisses d’abandon. J’ai tendance à penser que oui, mais que chez lui ça s’exprime de façon très différente: au lieu de revivre encore et encore, avec intensité, la douleur de l’abandon, au lieu de l’anticiper avec angoisse, il me donne l’impression de l’avoir niée toute sa vie en ne s’attachant pas, en mettant les autres à distance, et peut-être aussi en abandonnant lui-même, en mettant de la distance, en s’éloignant, en quittant. En thérapie des schémas, on appelle ça une stratégie de compensation : « Le sujet combat son schéma par des pensées, des émotions, des comportements qui correspondent à l’opposé du schéma, et ce avec excès » (Bernard Pascal).

Quoi qu’il en soit, cette chanson de Gérard Manset, avec le lyrisme de sa mélodie jouée à la flûte, cette voix un peu traînante et cette orchestration lancinante, m’a toujours laissé un sentiment de malaise: elle illustre si bien le sentiment de chagrin et d’oppression que provoquent en moi les instants où il faut « se regarder partir » et « tourner le dos » .

À vrai dire, ce n’est pas vraiment de cela que parle Manset, en tous cas pas uniquement. S’il chante qu’ « Il faut toujours se dire adieu » , c’est parce que dans bien des cas, comme dans l’histoire que je raconte ci-dessus, on sait très bien « qu’on ne se reverra jamais » : cette marchande de glaces, ce touriste égaré qui demande son chemin, cette voyageuse en retard croisée par hasard dans une gare pendant nos vacances, ce jeune homme avec qui on a parlé à la fin d’une conférence ou à qui on a donné des conseils de jardinage dans une formation sur la permaculture, c’est la première et la dernière fois qu’on leur parle.

Ou bien, et c’est alors bien plus déchirant, on comprend qu’on ne croisera plus jamais la route d’une personne que l’on a aimée, avec qui on a vécu une histoire d’amour, avec qui on a vraiment espéré et cru qu’on allait pouvoir vivre heureux longtemps, peut-être même jusqu’au bout…

Mais s’il faut toujours se dire adieu, c’est aussi, dit Gérard Manset, parce que quand on se quitte, on ne sait jamais si on aura l’occasion de se revoir: « Parce qu’on sait pas toujours quand l’avion se pose » .

Avec les années qui s’accumulent, c’est une idée qui me saisit de plus en plus souvent: comme le dit joliment mon voisin Jean-Claude, « On est plus proche des chrysanthèmes que des dragées » , et plus le temps passe et plus notre corps fatigué par les ans peut se briser d’un instant à l’autre. Pour moi ce serait affreux de me rendre compte, si un jour je me sens partir à cause d’une crise cardiaque ou d’un AVC, que je n’ai pas assez dit et montré à mes proches et à mes ami·es que je les aime, qu’ils et elles sont dans mon cœur, qu’ils et elles font partie de moi, et qu’ils et elles me manquent.

Comme souvent, cette méditation sur les adieux, la fin, le départ ou la mort n’est pas si macabre qu’elle en a l’air, en tous cas elle peut déboucher sur quelque chose de bien plus positif: l’envie d’être davantage relié aux personnes auxquelles je suis attaché, l’envie de passer avec elles plus de temps, des moments de meilleure qualité, l’envie de les serrer dans mes bras lorsque je m’éloigne d’elles pour quelques temps, l’envie de leur dire et de leur faire sentir, avec coeur, avec un entêtement naïf et sincère et à la hauteur de l’importance de la chose, à quel point elles comptent pour moi, et le chagrin qui me terrasserait si je savais, là tout de suite, avec 100% de probabilité, que je ne les reverrai plus jamais.

Il faut toujours se dire adieu, peut-être.

Mais pour mieux se dire qu’on a envie de se revoir, vite.

« Et qu’on a peur de perdre

et peur de rater quelque chose »