Cela faisait quelques années que je n’avais plus donné de conférence sur la permaculture, mais aujourd’hui j’ai remis le pied à l’étrier, à Guéret, à l’invitation de l’association Colchique, qui a organisé sa fête écologique et bio annuelle au plan d’eau de la Courtille. C’était vraiment sympa 😊 Je remercie toutes les personnes bénévoles qui ont organisé cet événement, et en particulier Élodie et ses parents Roger et Marinette, qui m’ont reçu avec beaucoup de générosité et de bonne humeur. Notre repas tous les quatre était un moment très joyeux et chaleureux, « comme si on se connaissait depuis longtemps », c’était tout à fait ça 😉, et la cuisine mamma mia j’en parle même pas, des entrées aux sorbets en passant par le vin c’était à tomber. Aujourd’hui le temps était très pluvieux ce matin et maussade cet après-midi, si bien que la fréquentation a été un peu clairsemée. C’est très frustrant pour les personnes qui se sont démenées pour organiser cet événement… Mais en tous cas j’ai passé de très bons moments, et je rentre avec quelques jolis végétaux pour planter (un gingembre Zinziber, un pied de vigne Esther, un sorbier Burka), et de quoi me régaler (des pains à l’épeautre, des fromages fermiers, du kimchi de chou pe-tsaï, …) Je crois même que j’ai trouvé où j’irai chercher mes futures brebis solognotes 😊

//////

Ma conférence a été annoncée par une interview publiée dans l’édition de Guéret du quotidien La Montagne : je la recopie ci-dessous.

« La permaculture est un terreau contre l’effondrement » (La Montagne, 16 septembre 2025)

La permaculture, c’est bien plus que des cultures en lasagnes. C’est une « philosophie de vie » explique Grégory Derville, pour tendre à plus d’autonomie, d’efficacité et de durabilité, tout en en faisant moins. L’auteur et formateur sera présent à la fête bio et écologique de Colchique, dimanche 21 septembre à Guéret, pour une conférence. Interview.

« Permaculture », c’est un mot que tout le monde a déjà entendu mais dont finalement, on oublie parfois le véritable sens…

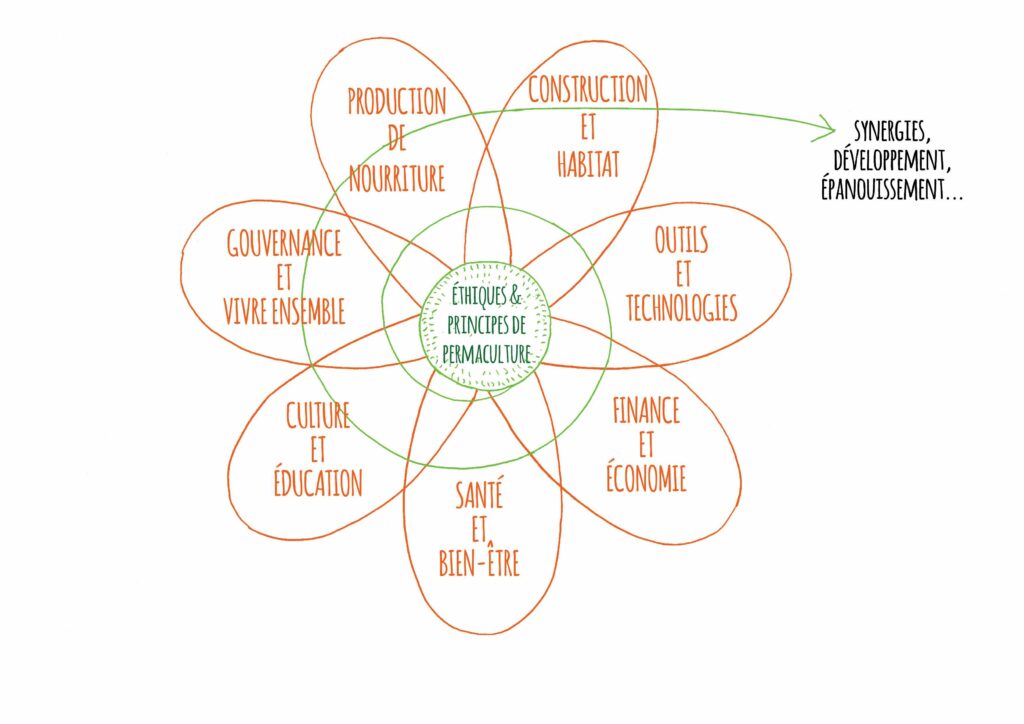

Je commence toujours par dire ce que ça n’est pas, parce qu’il y a une grosse confusion autour de la permaculture qui est très souvent représentée comme une technique ou un ensemble de techniques de jardinage : faire des buttes, pailler le jardin, etc. Alors qu’en réalité, c’est beaucoup plus que ça. C’est, en réalité, une méthode de conception de systèmes durables, qui s’appuient le plus possible sur les processus naturels, biologiques pour être plus efficace, autonome, productif et durable plutôt que sur le fait d’injecter du travail, de la maintenance, de l’énergie, d’émettre des déchets, des polluants, du CO2, etc. C’est, d’une certaine manière, une philosophie de vie, appliquée à des objectifs très concrets qui, d’ailleurs, ne concernent pas forcément que le jardin ou la production de nourriture.

Ça, c’est l’objectif de la permaculture mais quel en est le chemin ?

C’est une démarche qui commence par l’observation de l’environnement dans lequel on vit, par la réflexion autour des objectifs très concrets que l’on veut atteindre, par la conception, ce qu’on appelle le design en permaculture, qui se déploie ensuite dans des pratiques concrètes. Très souvent, on se dit qu’en fait nos arrière-arrière-grands-parents faisaient de la permaculture sans le savoir, parce qu’en réalité, ça s’apparente simplement à du bon sens.

L’impulsion première, c’est quand même un changement de regard sur notre environnement, sur le vivant ?

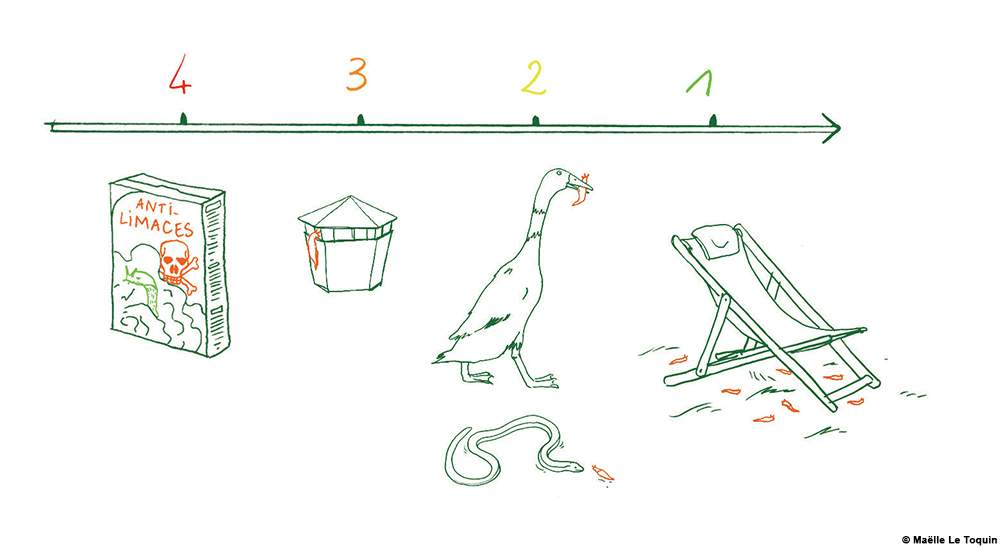

Oui, c’est vrai qu’il y a un changement de regard vraiment significatif. Dans la permaculture, il y a beaucoup de pratiques qui nous invitent à reconsidérer et peut-être même à abandonner certains gestes, certaines habitudes. Je prends l’exemple du jardin, parce que c’est là que c’est le plus spectaculaire, il y a des choses qu’on ne fait plus ou qu’on fait le moins possible. On ne va plus sortir son motoculteur ou vraiment de manière absolument exceptionnelle par exemple parce qu’on va mettre en place les conditions qui font que le sol, naturellement, tout seul, en s’appuyant sur les processus biologiques, va s’enrichir, s’ameublir, etc. parce qu’on aura préservé une vie importante dans le sol, en paillant, en utilisant des couverts végétaux.

On va finalement essayer de moins lutter contre la nature, mais plutôt de travailler avec, comme un surfeur qui prend la vague.

Pour ça, il faut aussi renouer avec la nature, la considérer comme une amie…

Oui. Très souvent, on dit que pour faire de la permaculture, il faut avant tout un grand sens de l’observation, et un certain nombre de connaissances, même de sensibilité vis-à-vis, effectivement, des processus naturels.

Vous en faites le titre de votre livre, et de votre conférence : la permaculture est-elle un des moyens de la transition écologique ?

C’est une condition sine qua non pour arriver à des systèmes humains qui soient vraiment durables. C’est ça ou l’effondrement. La permaculture, elle ne doit pas seulement être mise en œuvre au jardin, mais dans tous les domaines de notre vie, dans nos pratiques de déplacement, dans nos pratiques éducatives, dans nos manières de travailler, dans la manière dont on construit nos logements, pour faire en sorte d’utiliser le moins d’énergie possible, d’utiliser l’énergie passive, elle peut être mise en œuvre partout et par tout le monde.

À toutes les échelles ?

Oui, il s’agit de raisonner le plus en amont possible pour mettre en place un système qui soit le moins gourmand en énergie, le plus durable, le plus autonome possible. L’idée, c’est plutôt de mettre en place, pour les collectivités par exemple, les conditions qui font que quand on habite un village, loin d’une ville, on a à peu près tous les services essentiels sur place, où l’on peut se rendre à pied, en vélo, en bus électrique…

Une fois que vous avez mis en place un système dans lequel tout le monde peut à peu près se nourrir, se soigner, s’éduquer et travailler à pied ou à vélo, le système est beaucoup plus autonome que s’il faut le faire fonctionner en fournissant de l’énergie, en assurer la maintenance, etc.. En tout cas, il fonctionne d’une manière très différente, ça débouche sur une société qui est très, très différente de celle dans laquelle on vit aujourd’hui, mais qui est beaucoup plus simple, et qui serait effectivement plus durable.

Vous venez sur une terre d’élevage. Est-ce que ces principes permacoles peuvent s’appliquer à l’échelle d’une exploitation agricole ?

Oui, de la même manière, on peut tout à fait, quand on est éleveur, réfléchir à la manière d’atteindre ses objectifs de rendement ou de revenus tout en ayant le moins possible recours aux intrants, au tracteur, aux traitements pour ses bêtes.

Il y a toute une variété de techniques qui pourraient rendre des exploitations agricoles, notamment d’élevage, beaucoup plus autonomes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Il y a un siècle et demi, une ferme en polyculture ou en élevage, dans le Limousin, elle était autonome en énergie à quasiment 100 %.

Elle fonctionnait avec exclusivement l’énergie locale, le bois, le fumier, l’énergie musculaire des animaux. Aujourd’hui, on a des sources d’énergie qui sont à plus de 90 % issues du pétrole ou du gaz… On a totalement perdu toute notion de durabilité et de résilience et donc, on a une vulnérabilité totale au choc climatique et énergétique.

D’aucuns diront que c’est le progrès. Tout dépend de ce qu’on appelle “progrès”… Un progrès sur le plan de la production sans doute mais à quel prix ?

Au prix de rendre nos écosystèmes inhabitables ? Quand vous produisez en détruisant cela même dont vous avez besoin pour produire, en faisant en sorte que dans dix, quinze ou vingt ans, la biodiversité et la richesse du sol seront tellement détruites, que la stabilité climatique sera détruite, rendant, de toute façon, la production agricole, même pour les élevages les plus conventionnels et les plus high-tech, tout bonnement, impossible.

De ce point de vue là, je ne vois pas trop, à long terme, où est le progrès. Par contre, changer de paradigme, ce serait progresser à nouveau sur des choses qu’on a perdues depuis un siècle ou deux, comme la qualité des aliments, la santé, la qualité de l’eau, la pureté de l’air… Le nombre d’agriculteurs parce qu’évidemment, vous aurez besoin de plus de main-d’œuvre, de plus de fermes ! Plus d’activités dans les campagnes, ça veut dire plus de commerces, plus de bars, plus d’écoles, etc. Donc, oui, on perd un certain nombre de choses qui, de mon point de vue, ne sont pas aussi précieuses que celles qu’on regagnerait, et qu’on a perdues non pas à cause de l’agriculture, mais à cause de l’industrialisation du monde.