Mon ami Elric, qui m’a initié à la musique classique, dit parfois pour plaisanter qu’elle est morte avec Jean-Sébastien Bach. On va dire que c’est un poil exagéré 😁, mais quand même, quel compositeur…

Étonnamment, Bach a été assez peu considéré de son vivant, et son œuvre a été largement négligée jusqu’au XIXème siècle, pour plusieurs raisons.

Le contexte intellectuel de l’époque (il est mort en 1750), avec l’émergence des Lumières, a contribué à le rejeter du côté de l’ancien monde, notamment à cause de l’intensité de sa foi chrétienne qui éclate dans ses œuvres pour orgue, ses chorals ou ses cantates.

Sur le plan de l’écriture musicale, ensuite, Bach représente en quelque sorte l’aboutissement ou le couronnement de la musique baroque, avec ses formes rigides et codifiées, ses entrelacs et ses répétitions, l’omniprésence du contrepoint… Mais la fin de sa vie a coïncidé avec l’essor de la musique dite « classique » (au sens étroit des musicologues), avec des pièces de musique de chambre plus intimistes et des concertos ou des opéras plus démonstratifs et flamboyants, chez Haydn puis chez Mozart. À l’époque, ce nouveau style musical était loué car il apportait un vent de fraîcheur et de liberté, il permettait une exploration plus profonde des sentiments humains… En comparaison, le côté mathématique de la plupart des compositions de Bach était souvent jugé trop austère, cérébral, voire mécanique.

Enfin, Bach était un instrumentiste virtuose et un fin connaisseur de la « facture instrumentale » (la fabrication, l’expertise, la restauration et l’entretien des instruments), il a formé de nombreux musiciens, et beaucoup de ses compositions avaient une vocation didactique (elles étaient spécialement étudiées pour faire travailler le clavecin, l’orgue ou le violon): on a donc eu tendance à le ramener à un statut de professeur, ce qui (déjà) n’était pas très flatteur.

Mais après un siècle de purgatoire, Bach est revenu en grâce, et il apparaît aujourd’hui pour ce qu’il est: un génie fulgurant et éblouissant. L’admiration dont il fait l’objet vire parfois au culte, comme dans cette phrase du grand chef d’orchestre allemand Wilhelm Furtwängler: « Bach est le saint qui trône, inaccessible, au-dessus des nuages. (…) Bach fut le plus grand des musiciens, l’Homère de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l’Europe musicale » .

Pour ma part, je ne suis ni musicien, ni un mélomane averti, et il y a des compositeurs que je préfère encore (Schubert, Debussy, Ravel, Fauré…) à Bach. Mais j’admire et j’adore plusieurs des œuvres, en particulier les six suites pour violoncelle (dont j’ai écouté et réécouté depuis plus de 30 ans la version de Paul Tortelier), le « choral du veilleur » (que j’ai redécouvert et partagé dernièrement dans une splendide transcription au piano)… et les variations Goldberg.

Ces variations Goldberg (du nom de Johann Gottlieb Goldberg, un élève claveciniste de Bach qui était particulièrement doué) sont peut-être l’oeuvre la plus célèbre de Bach, et l’une des plus admirées de toute la musique classique.

C’est un ensemble de trente pièces musicales que Bach a composées vers la fin de sa vie, et qui étaient plutôt destinées à être jouées sur un clavecin à deux claviers, tant leur structure est riche et complexe, avec une succession rapide d’harmonies et de rythmes extrêmement variés (dans les retranscriptions au piano, on est d’ailleurs contraint à de fréquents croisements et superpositions de mains, et la main gauche est souvent aussi mobile que la main droite).

Le foisonnement et la diversité sont les mêmes du côté des styles musicaux: après l’aria introductif, on est promené du canon à la gigue en passant par la fugue, le choral, la toccata, etc., avec toujours un même projet: partir d’un point et y revenir après avoir tourné autour du thème par tous les moyens possibles.

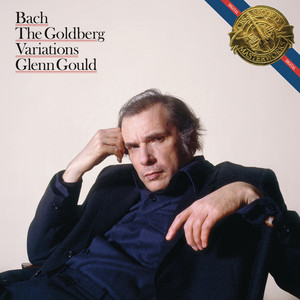

Je ne sais pas si cette version de Glenn Gould est LA version (de toutes façons j’en sais juste assez sur les débats entre musicologues et mélomanes pour savoir qu’ils ne sont jamais d’accord et qu’ils ne pourront jamais l’être). Mais c’est probablement la plus connue, et en tous cas c’est celle par laquelle j’ai découvert cette œuvre. J’ai écouté plusieurs autres enregistrements pour préparer ce partage, notamment celui de Zhu Xiao-Mei, présentée par France-Musique comme « la référence moderne » , fluide, sereine et élégante: en effet je l’ai trouvé très belle, mais comme elle est beaucoup plus rapide que celle à laquelle je suis habituée, elle bouscule un peu mon oreille paresseuse.

Glenn Gould, donc, dans la dernière des quatre versions qu’il a enregistrées, en 1981 (celle de 1955 était quasiment deux fois plus rapide).

Dans cet aria absolument splendide, la lenteur se conjugue à une sobriété, une gravité, une douceur, une délicatesse, une poésie, une spontanéité, une sensibilité, que je trouve extrêmement émouvantes. Glenn Gould nous prend ici par la main pour nous préparer à un voyage à travers un univers singulier, dont l’exploration exigera toute notre attention.

Cet aria ressemble au temps de respiration, de concentration ou de méditation que l’on peut se ménager avant de se lancer dans un moment éprouvant ou stressant: on a besoin de rassembler son énergie, d’être tout entier avec soi et dans le moment présent, pour donner le meilleur de soi-même, et pour cela il n’y a rien de mieux que de fermer les yeux, d’être attentif à sa respiration… et aussi, pourquoi pas, d’écouter le son du piano de Glenn Gould.