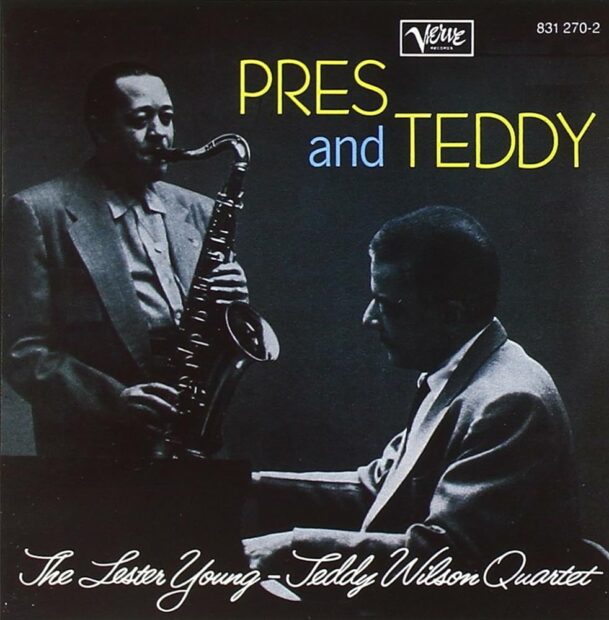

Enregistré en 1956 par le Lester Young & Teddy Wilson Quartet, composé notamment du saxophoniste tenor Lester Young (surnommé « Pres » ou « Prez » pour President) et du pianiste Teddy Wilson, l’album « Pres and Teddy » représente une forme de quintessence de tout ce que j’aime dans le jazz: le swing, la finesse, l’élégance, les mélodies entêtantes, la profondeur dans l’expression des sentiments (et notamment de la joie, que je trouve habituellement si difficile à mettre en musique)…

C’est l’un des plus grands albums de jazz dit « classique » , celui qui est à la fois brillant musicalement et susceptible de plaire au plus grand nombre grâce à sa force mélodique, sa capacité à susciter des émotions et à s’ancrer dans les mémoires. Le jazz qui enthousiasme, émeut et réconcilie aussi bien les mélomanes cultivés (enfin, auto-proclamés cultivés) que celles et ceux qui, tout simplement, ont une paire d’oreilles, un coeur, et sont sensibles à la musicalité et à la poésie. Le jazz qui n’éprouve pas le besoin d’être véloce et clinquant, mais qui se contente d’être, avec décontraction et confiance, tranquillement, souverainement.

Le jazz que j’aime.

Comme beaucoup (la plupart ?) des jazzmen de cette époque, Lester Young a eu tout au long de sa vie beaucoup de problèmes d’addiction, à l’alcool d’abord, puis aux médicaments anti-douleur et à diverses drogues. L’allégresse qui s’exprime dans sa musique correspond sans doute au soulagement et à la paix qu’il ressentait lors de ses rares et courtes périodes de sobriété.

Beaucoup de critiques musicaux ont affirmé que Lester Young a décliné à partir des années 40 à cause de ses problèmes d’addiction et d’un séjour en prison militaire. Certes, il est devenu moins virtuose, moins léger et moins insouciant que lorsqu’il jouait dans le big bang de Count Basie, mais pour ma part je trouve que c’est à la fin de sa vie qu’il est le plus puissant, le plus intense, le plus impérial (ou « présidentiel » ) , le plus émouvant. Le poids des ans, des déceptions, des échecs, des renoncements, d’une dépression de plus en plus massive, est tout entier contenu dans sa musique, qui sublime (au sens de la psychanalyse) le désespoir et qui le transforme en diamants. Ce qu’il a perdu en technique et en souffle, il l’a gagné en maturité et en profondeur.

Ce n’est pas étonnant que Lester Young ait été un ami intime et un confident de l’immense Billie Holliday, dont la trajectoire de vie a été très similaire – beaucoup d’épreuves, beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrance, mais au milieu de tout cela des arc-en-ciels lumineux, dont les enregistrements portent la trace et qu’on ne se lasse pas de contempler. Tous les deux se sont reconnus, appréciés, soutenus, ont pris soin l’un de l’autre, et ils sont morts tous les deux trop jeunes (il avait seulement 49 ans, elle n’en avait que 44), à quelques mois de distance.

Capté en un seul jour (!), le 13 janvier 1956, l’album « Pres and Teddy » est absolument éblouissant de bout en bout. Il démarre par un « All of me » d’une allégresse exceptionnelle, aérien et jubilatoire comme c’est pas permis (dans le genre, « Louise » est splendide également), et il se termine par un « Pres return » chaloupé et on ne peut plus sensuel. Tout au long des sept morceaux, le feulement du sax tenor et la délicatesse du piano envoûtent l’oreille.

Et du début à la fin, on est transporté par le swing, cette façon caractéristique de jouer en remplaçant le rythme binaire et saccadé par un rythme ternaire, en retardant les temps intermédiaires, pour donner une impression de déséquilibre et de syncope et pour inviter le corps à se balancer. Le swing, c’est l’art de la souplesse et du rebondissement en musique, l’art de créer un climat musical qui exprime une envie d’occuper l’espace, d’être au monde avec tout son corps – et pour cela quoi de mieux que de danser ?

Sur les sept plages de « Pres and Teddy » , Lester Young, Teddy Wilson et leurs deux complices sont des amis qui prennent plaisir à jouer ensemble. Avec humilité, sobriété et discrétion, ils s’encouragent mutuellement, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que les autres membres de la formation puissent donner aussi le meilleur d’eux-mêmes. Prodigieuse alchimie. Cet album est la preuve qu’il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes, bien au contraire, pour être touché par la grâce: il suffit de bien faire ce que l’on sait faire, sans esbroufe, et de laisser parler son coeur, son âme et son corps.

Au final, cet album nous offre une musique heureuse (même la mélancolie de « Prisoner of love » paraît sereine), et mine de rien, il n’y en a pas tant que cela.

Quant à la chanson « Love me or leave me » , elle a été composée et écrite en 1928 par Walter Donaldson et Gus Kahn pour une comédie musicale créée à Broadway (« Whoopee! ») . C’était à l’origine une balade dans laquelle une femme chante à son amoureux que, même s’il ne la croira peut-être pas, elle n’aime que lui, de façon tellement entière que si jamais il la quitte, elle préférera encore rester seule que de retrouver le bonheur dans les bras d’un autre.

Le romantisme, encore et toujours.

« Love me or leave me and let me be lonely

You won’t believe me but I love you only

I’d rather be lonely than happy with somebody else »