Bien avant le déferlement des assourdissantes « chanteuses à voix » issues du Québec (Céline Dion, Isabelle Boulay, Lara Fabian, Natasha Saint-Pier – et dans le lot on pourrait ajouter Garou…), la France a été très accueillante pour la chanson québécoise (Robert Charlebois, Diane Dufresne, Félix Leclerc, Gilles Vignault…). Aujourd’hui, ces gens-là ne passeraient sans doute pas le cut de « The Voice » , car ils n’étaient pas faits pour se plier au verdict d’un jury et de millions de téléspectateurs au goût formaté par l’industrie musicale: ils se contentaient de creuser leur propre sillon, d’écrire et de chanter ce qu’ils avaient en eux, tranquillement, sans se demander si ça pourrait plaire et faire d’eux des « nouvelles stars » .

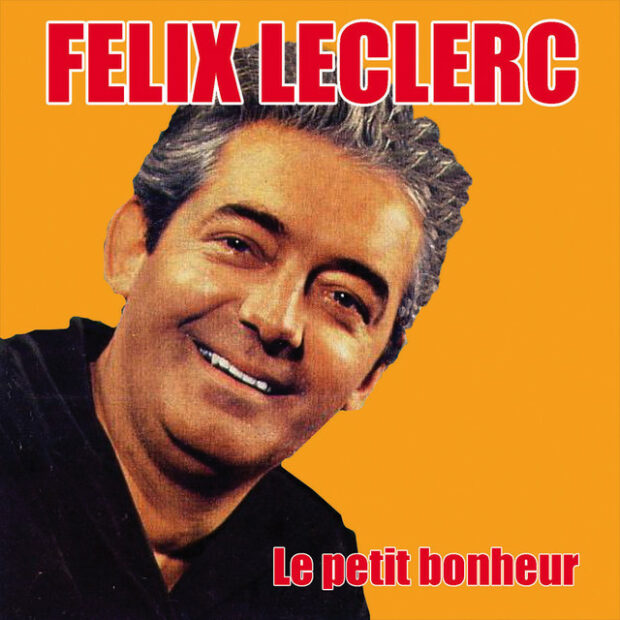

Félix Leclerc est de cette trempe. Ce qui l’intéressait, c’était de décrire son attachement à sa terre natale (le Québec, la Gaspésie, l’Île d’Orléans…), aux grands espaces, à l’amitié fidèle, à la langue française, et à travers tout cela, à la quête patiente d’un bonheur simple et banal. Il veillait aussi à rendre un peu de l’amour profond qui avait été placé en lui par son père, qu’il admirait beaucoup (il avait « la parole rare mais l’acte plus éloquent que les phrases bien tournées » ) , et par sa mère (« à qui naturellement incombait la tâche de tenir allumée la lampe intérieure » , et qui fut « notre pilote sûr et joyeux devant les innombrables remous » ). Soit dit en passant, quelle chance de pouvoir prononcer des mots autant empreints d’affection et de gratitude à propos de ses parents…

Félix Leclerc chantait tout cela d’une voix reconnaissable entre toutes, ample, profonde, grave, rugueuse, un peu théâtrale. Une voix qui porte et qui s’impose. Une voix qui sonne comme celle du grand-père un peu secret mais toujours bienveillant et chaleureux que tous les enfants, sans doute, rêveraient d’avoir.

Cette chanson, qui a pour moi un parfum d’enfance car mes parents l’écoutaient souvent, décrit les différents temps que nous pouvons traverser dans notre quête du bonheur, en personnifiant celui-ci sous les traits d’un petit bonhomme fragile et un peu capricieux, que l’on n’a pas toutes et tous la chance de rencontrer et qui, même lorsque nous avons enfin réussi à l’apprivoiser, est prompt à nous filer entre les doigts si nous oublions trop de le bichonner soigneusement.

Dans les premiers vers, Félix Leclerc décrit le temps où l’on semble découvrir (ou redécouvrir) le bonheur, souvent au hasard d’une rencontre aussi inattendue qu’éblouissante (« C’est un petit bonheur / que j’avais ramassé / Il était tout en pleurs / sur le bord d’un fossé » ).

Il s’ensuit le temps où ce bonheur est savouré, par exemple dans les premiers moments d’une nouvelle relation amoureuse, quand tout semble couler de source, quand on se sent léger, quand tout a le goût sucré de la nouveauté et de la promesse (« J’ai pris le p’tit bonheur, / l’ai mis sous mes haillons / J’ai dit « Faut pas qu’il meure / Viens-t’en dans ma maison » / Alors le p’tit bonheur / a fait sa guérison / Sur le bord de mon cœur, / y’avait une chanson » ). Le bonheur, c’est le temps où tout est là, en tous cas où rien d’important ne manque, où les peines et les douleurs deviennent légères ou insignifiantes, où on a simplement envie de dire merci à tout ce qui nous arrive par on ne sait pas trop quel miracle (« Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié / Ma vie de désœuvré, j’avais dégoût d’la r’commencer / Quand il pleuvait dehors ou qu’mes amis m’faisaient des peines, / j’prenais mon p’tit bonheur et j’lui disais «C’est toi ma reine» / Mon bonheur a fleuri, / il a fait des bourgeons / C’était le paradis / Ça s’voyait sur mon front » ).

Mais après cette superbe évocation de la joie de vivre, vient hélas, souvent, le temps de la déception. C’est comme si le bonheur était fatigué et lassé d’illuminer la vie, d’attirer notre attention sur la beauté et l’amour qui la remplissent, et de nous voir nous affadir et nous rétrécir. Et un jour on se rend compte que ce n’est plus aussi fluide, plus aussi facile, plus aussi réjouissant. Que s’est-il passé, on ne saurait pas forcément le dire, mais force est de constater qu’une pointe d’amertume vient assombrir le quotidien… Et puis un jour, pfuitt, on découvre que le bonheur s’est évaporé (« Or un matin joli / que j’sifflais ce refrain, / mon bonheur est parti / sans me donner la main » ).

Alors on peut être pris par une sorte d’angoisse ou de panique (Que se passe-t-il ? Pourquoi n’est-ce plus « comme avant » ?), et par l’envie de tout effacer, de revivre les moments qui viennent de s’écouler pour changer un peu le scénario, juste assez pour que les choses ne se délitent pas et que le petit bonheur ait envie de continuer à s’inviter chez nous. Mais c’est trop tard, bien sûr: « J’eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, / lui montrer le grand trou qu’il me faisait au fond du cœur, / il s’en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, / comme s’il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure » ).

Si la perte et la peine sont vraiment immenses, c’est le goût de vivre qui risque bien de s’enfuir en même temps que le petit bonheur (« J’ai bien pensé mourir / de chagrin et d’ennui / J’avais cessé de rire / C’était toujours la nuit » ).

Quand l’envie de vivre revient, le souvenir de ce chagrin est parfois si prégnant qu’on peut craindre de croiser à nouveau le petit bonheur sur sa route, de peur que le même scénario se rejoue et qu’il finisse par repartir en nous laissant un trou de plus dans le coeur. Alors on préfère, prudemment, jouer aux ours(e)s solitaires, éviter les rencontres ou y entrer à reculons, puisque après tout « on est mieux seul que mal accompagné » . Félix Leclerc le dit joliment, dans un final que je trouve assez triste (« J’ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, / et je bats la semelle dans des pays de malheureux / Aujourd’hui quand je vois une fontaine ou une fille, / je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux » ).

Je suis très touché par cette métaphore filée. On a beau s’organiser patiemment pour atteindre le bonheur, c’est souvent bien vain, surtout si c’est le grand que l’on cherche. Avec les années, je crois avoir compris que le seul bonheur qu’on peut trouver, c’est le petit bonheur, simple et quotidien, éprouvé à marcher main dans la main avec la personne qu’on aime, à rire avec ses enfants ou ses amis, à découvrir ou à comprendre une nouvelle idée, à sentir qu’on est de quelque utilité ou qu’on fait du bien à quelqu’un, à observer un oiseau, à voir un jardin s’épanouir, à danser sur un air qui nous touche… Et à vrai dire, ce petit bonheur, on ne le « trouve » peut-être que quand on a arrêté de le chercher: il se dévoile alors au hasard de la vie, comme une espèce de grâce rencontrée sur le chemin. Et s’il distille de la joie et de la légèreté, c’est comme le fait la personne que l’on aime et qui nous aime en retour: par sa seule présence, par sa seule existence.

Mon grand-père disait souvent, pour témoigner qu’il appréciait le moment qu’il était en train de vivre: « Que demander de plus ? » C’était une parole sage, et j’aime encore penser au ton avec lequel il la prononçait.

Il y a quand même quelque chose d’amer dans la conclusion de cette chanson, et auquel je n’ai plus très envie de me laisser aller. Désormais, je préfère garder les yeux grands ouverts, et si je dois faire un grand détour, c’est non pas pour m’éloigner d’une fontaine ou d’une fille, mais au contraire pour aller voir de plus près si elle me plaît autant que de loin, avec un frisson léger et délectable: va-t-elle me faire vibrer ?

« J’ai pris le p’tit bonheur,

l’ai mis sous mes haillons

J’ai dit: «Faut pas qu’il meure,

viens-t’en dans ma maison».

Alors le p’tit bonheur

a fait sa guérison

Sur le bord de mon coeur,

y’avait une chanson.

Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié

Ma vie de désoeuvré, j’avais dégoût d’la r’commencer,

Quand il pleuvait dehors ou qu’mes amis m’faisaient des peines,

J’prenais mon p’tit bonheur et j’lui disais: «C’est toi ma reine». »