Comme beaucoup de jazzmen (Duke Ellington, Cannonball Adderley…), Nat King Cole est bien davantage connu par son surnom que par son véritable nom (Nathaniel Adams Coles). En général c’est le signe d’une carrière au firmament, avec à la fois une reconnaissance par les pairs et par le grand public. C’est le cas ici: Nat King Cole est considéré par les critiques musicaux comme l’un des principaux représentants du jazz vocal, et il a vendu près de 50 millions de disques en seulement 30 ans de carrière (car il n’est mort qu’à l’âge de 45 ans).

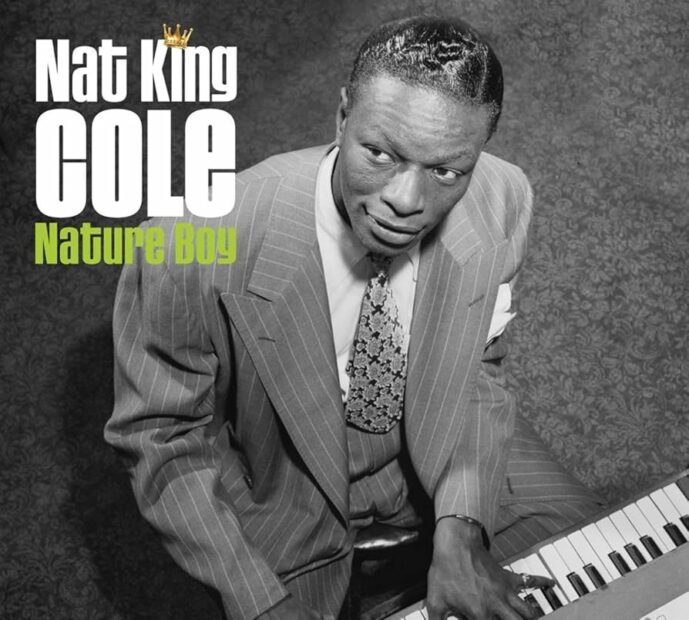

À l’origine, Nat King Cole rêvait de faire carrière en tant que pianiste, mais il a bien vite du se rendre à l’évidence: il possédait avec sa voix un trésor qui mettait tout le monde d’accord, et il s’est donc orienté vers une carrière de crooner.

En France, le mot « crooner » est souvent traité par le mépris, associé à des chansonnettes faciles et sirupeuses, à des mélodies basiques et à des textes à l’eau de rose – un peu l’équivalent musical des romans de gare d’Harlequin. Herbert Léonard, c’est un peu « le Dean Martin / de la cantine » , comme l’a chanté Michel Blanc.

Mais aux États-Unis, les crooners à la voix grave et chaude, spécialisés dans les balades romantiques et les standards de variété, sont très à la mode depuis l’invention du microphone, qui permet de fredonner de façon charnelle, comme si on partageait l’intimité de chaque membre de l’auditoire. Ils étaient très appréciés dans les années 30 (Bing Crosby), et plus encore dans les années 50 (Frank Sinatra, Dean Martin…)

Cela dit, Nat King Cole n’est pas qu’un « chanteur de charme » au smoking impeccable, aux cheveux gominés et au sourire ravageur, c’est aussi un jazzman accompli dont le génie musical éclate notamment dans cette chanson fascinante.

Écrite en 1947 par Eden Ahbez (pseudonyme de George Alexander Aberle, un marginal aux faux-airs de Jésus qui dormait dans un canyon de Californie et qui vivait de ses concerts de flûte ou de bongo), « Nature Boy » est l’un des standards de jazz les plus repris, par des jazzmen (John Coltrane, Miles Davis, Art Pepper, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Ahmad Jamal, Jackie McLean), par d’autres crooners (Frank Sinatra), mais aussi dans les styles musicaux les plus divers (Sun Ra, James Brown, Django Reinhardt et Stéphane Grapelli, et même Marvin Gaye, David Bowie et Massive Attack, George Benson, Cher ou Céline Dion).

J’ai écouté plusieurs versions pour préparer ce texte, et pour moi aucune n’arrive ne serait-ce qu’à la cheville de celle de Nat King Cole. Sa voix est ici d’une clarté et d’une précision parfaites, sans pour autant perdre le moins du monde en émotion – elle parle droit au coeur. Les arrangements du grand orchestre qui l’accompagne sont sublimes, avec notamment des cordes douces et toniques à la fois, une flûte virevoltante, une guitare délicate au possible, un piano discret et léger, un violon aérien…

Et puis au-delà de la musique, ce qui me touche profondément dans ce morceau, ce sont bien sûr les paroles merveilleuses, pleines de mélancolie et de profondeur.

« Nature boy » est un conte musical qui commence en forme de « Il était une fois » (« There was a boy » ). La chanson raconte l’histoire d’un petit garçon étrange et timide, qui a voyagé « very far, very far / over land and sea » , et qui en est revenu avec une pointe de tristesse dans les yeux, mais aussi avec une sagesse désarmante, au sens le plus littéral de cet adjectif. Au cours de son odyssée, il a vu « many things » dont il pourrait parler à l’infini (« fools and kings » ) , mais au fond il n’en a rapporté qu’une seule leçon: dans une vie, il n’y a rien de si important de d’apprendre à donner et à recevoir de l’amour.

Ce savoir simple et enfantin (tout le monde en est d’accord), mais bien mystérieux (tout le monde en cherche la clé, mais personne ou presque ne l’a trouvée), il rend ce garçon non seulement « very strange » , mais « enchanted » . Il fait de lui une personne dont la rencontre bouleverse (« And then one day / a magic day he passed my way » ) , une personne qui peut changer une vie en faisant brusquement prendre conscience que celle que l’on mène est pauvre et vide, aux antipodes de cette innocence et de cette ouverture de coeur.

« The greatest thing you’ll ever learn / is just to love and be loved in return » : après avoir entendu ces mots lumineux, chantés d’une voix si douce et enchanteresse, comment continuer à penser qu’il y a des choses plus importantes dans la vie qu’aimer et être aimé en retour ?

Cela ne veut pas dire que quand on a enfin trouvé la clé, on peut alors se réfugier dans un cocon douillet et ne plus se soucier de ce qui se passe autour de soi. Je l’ai déjà citée, mais récemment une de mes amies m’a écrit, à propos de nos engagements militants, de nos jardins et de nos projets d’écolieux: « Si on fait tout ça, c’est uniquement par amour » . Sans l’amour, tout cela n’est qu’une occupation dans laquelle on se jette à corps perdu pour oublier que le temps passe, que l’on vieillit, que l’on va mourir et qu’il ne restera pas de trace de nous bien longtemps. Il n’y a que l’amour qui puisse vraiment donner du sens à tout ça: ce qu’on fait, on le fait pour que quelqu’un, quelque part, s’en trouve mieux, aujourd’hui ou plus tard.

Alors oui, il n’y a rien de plus important à apprendre que cette leçon toute bête:

« The greatest thing

you’ll ever learn

is just to love

and be loved in return »