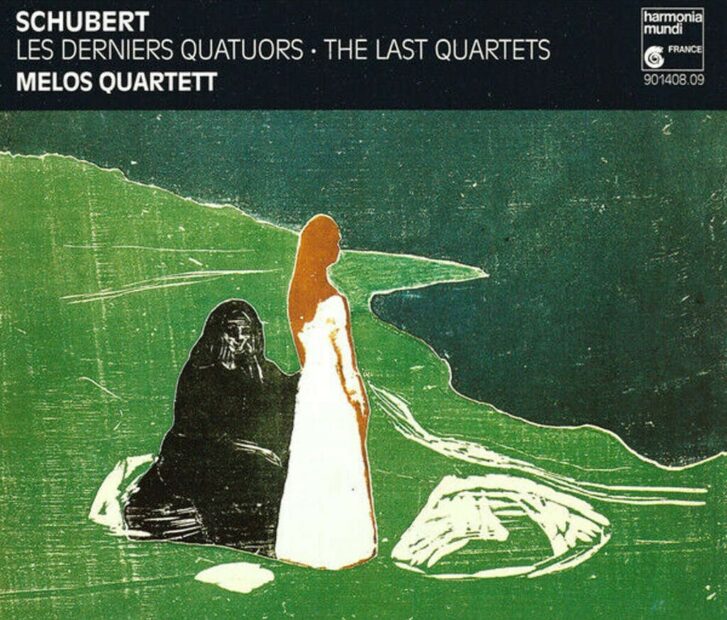

Après l’adagietto du quintet à deux violoncelles, c’est le deuxième œuvre de la musique de chambre de Schubert que je partage ce soir, dans la version du Melos quartet que j’ai tant écoutée que mon oreille y est totalement habituée et attachée. Ce quatuor est magnifique dans son intégralité, mais le deuxième mouvement (Andante con moto) atteint un sommet d’émotion exceptionnel.

La mort, Franz Schubert la connaissait de près, car il l’a tutoyée longtemps, très jeune. En 1822, il apprend qu’il est atteint de la syphilis et que les médecins ne lui donnent plus guère de temps à vivre. Il comprend alors brusquement qu’il n’a plus d’avenir, et dès lors le moindre projet d’amitié ou d’amour provoque en lui une véritable « torture » . Il n’a pourtant que 25 ans.

Hospitalisé en 1824, il décide de jeter toutes ses forces dans le travail et il va composer une foule d’oeuvres magnifiques, motivé par un sentiment d’urgence à dire le plus possible de ce qu’il avait à dire (de fait il mourra seulement quatre ans plus tard). Au cours de cette courte période vont naître de nombreux lieder merveilleux, des œuvres qu’il ne pourra pas terminer (notamment sa seule symphonie)… Dans tous les cas, l’imminence de la fin donne à ses dernières compositions une gravité, une puissance et une sensibilité bouleversantes.

Le quatuor « La jeune fille et la mort » a été composé pendant cette période, et il porte la marque de l’attente anxieuse de la mort par Schubert lui-même: il s’y prépare, il essaye d’en apprivoiser l’idée, et il alterne entre des moments de profond désespoir et des moments de grâce et de joie inattendues – voir, dans le cycle de lieder « Schwanengesang » , le contraste inouï entre le désespoir presque insoutenable dans « Der Doppelgänger » (le double, le jumeau, le sosie…), et la légèreté printanière dans « Die Taubenpost » (« Le pigeon voyageur » ).

Ce quatuor est une méditation splendide sur la mort qui nous attend, sur l’ombre qu’elle fait planer au dessus de nos têtes pendant notre vie, mais aussi, à mon avis, sur le rôle plus positif qu’elle peut y jouer.

Il évoque d’abord la mort comme horizon qui nous attend toutes et tous, auquel nous préférons ne pas penser (comme disait Montaigne, « Ils vont, ils viennent, ils trottent, de la mort nulles nouvelles » ) , mais auquel il faudra bien se faire (Montaigne encore: « Si vous ne savez pas mourir, ne vous chaille: Nature vous donnera sur-le-champ les informations sur le sujet pleines et suffisantes » ).

Ensuite, dans les parties plus animées de cet andante, Schubert dépeint la mort comme une menace que l’on s’efforce de conjurer tant qu’on a en soi le goût de vivre, tant que la flamme n’est pas totalement éteinte. « Le dur désir de durer » dont parle superbement Éluard… Bachelard disait aussi que « la vie est l’ensemble des fonctions qui résiste à la mort » . La mort nous cerne, il paraît même que notre fin est programmée dans la moindre de nos cellules et que tout ce que nous pouvons faire c’est la tenir à distance pendant un certain temps. Pour y parvenir, il vaut mieux tenir vraiment à la vie, y prendre plaisir, avoir vraiment envie de continuer son aventure: alors la mort paraît une perspective inacceptable contre laquelle le corps se rebelle, pour ne pas dire un scandale.

Musicalement, cet état d’esprit apparaît à 2’08. Au début du deuxième mouvement, on a eu l’impression que la mort rôdait lentement autour d’un corps épuisé, qui n’a plus de forces ni même d’envie pour tenter de rester en vie, et qui attend la fin, résigné. Mais soudain le rythme s’accélère nettement et la mélodie s’envole, comme si dans un sursaut la vie revenait et exprimait son désir de continuer. A 2’48, le mouvement s’anime encore davantage, de façon encore plus brusque, et à d’autres moments (à 6’16, à 10’51), il devient carrément furieux et sauvage, comme si le corps se débattait, menaçait farouchement la mort pour l’empêcher d’approcher.

À la fin de cet andante, les lignes mélodiques d’une délicatesse infinie, le passage du mode mineur au mode majeur, évoquent une troisième catégorie de pensées et d’émotions que l’on peut éprouver par rapport à la mort: l’acceptation sereine. Quand c’est l’heure, c’est l’heure, et ce n’est plus la peine de se débattre, mieux vaut renoncer et accepter (ce qui va souvent ensemble).

Mais pour ça, pour ne pas mourir avec un goût d’amertume dans la bouche, avec l’impression désespérante d’avoir « gâché sa vie » ou d’être « passé à côté de sa vie » (il paraît que c’est ce que disent le plus souvent les gens sur leur lit de mort, et comme ça doit être horrible de partir avec cette idée là en tête!), encore faut-il avoir eu une vie heureuse, avoir mené des activités et des projets enthousiasmants, avoir eu des relations nourrissantes et chaleureuses, avoir aimé avec passion, avoir l’impression d’avoir été utile, d’avoir laissé une trace positive, d’avoir changé quelque chose en bien dans ce monde, d’avoir fait du bien autour de soi…

En visitant la maison où Léonard de Vinci a fini sa vie (le Clos Lucé à Amboise), j’avais été frappé par cette formule retranscrite dans un cadre: « Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible » .

La dernière chose à laquelle cet andante me fait penser, c’est que la méditation de la mort n’est pas mortifère (en tous cas pas forcément): elle est aussi ce qui permet de donner du prix à la vie fugace et évanescente qui nous a été donnée. En écrivant cela, les phrases se bousculent dans ma tête. « Une pas assez constante pensée de la mort n’a pas donné assez de prix au plus petit instant de ta vie » (André Gide); « Le fait de savoir que nous ne sommes ici que brièvement et qu’une limite non négociable est imposée à notre espérance de vie peut même être nécessaire comme un encouragement à compter nos jours et à les faire compter » (Hans Jonas); « Parfois je regarde des gens et je me dis: «Lui, il a oublié qu’il allait mourir» » (Dominique A).

Au final, cette œuvre de Schubert est bouleversante parce que c’est une méditation sur la mort qui est aussi une méditation sur la vie, et qui nous invite à rendre celle-ci plus intense et désirable.

Pour la petite histoire, Schubert a fini ce quatuor très peu de temps avant de mourir, et il n’a été joué qu’une seule fois de son vivant, dans l’intimité, suscitant une certaine indifférence. Il a fallu encore trois ans pour que la partition soit publiée. Aujourd’hui elle est reconnue comme une œuvre majeure, et comme le dira son contemporain Schumann, avec ce quatuor Schubert « a réussi quelque chose comme personne avant lui » . Mais il aurait pu se faire que personne n’ait gardé la partition et que « La jeune fille et la mort » ait été perdue. Il y a quantité de chefs d’oeuvre qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous (par exemple les nombreux livres d’Épicure dont il ne reste que des fragments…)

Du néant est né un génie musical, qui a inventé et orchestré des mélodies de façon divine, et puis il est retourné au néant, et un jour ses œuvres y retourneront aussi, quand il n’y aura plus personne pour les écouter, s’en réjouir et les transmettre. Rien que de penser à cela, je ressens un fort sentiment de perte.

La vie est belle, sans doute, mais il me semble qu’il faut bien peu d’imagination et de sensibilité pour ne pas percevoir son côté tragique.