Heinrich Biber fait partie des compositeurs baroques que j’ai découverts au hasard des emprunts de CD à la médiathèque de Beauvais. J’ai été tellement emballé que lorsque la même médiathèque a mis en vente à 1 € les 2 versions des Sonates du rosaire qu’elle possédait pour renouveler les stocks, je me suis empressé de profiter de l’aubaine, et j’en suis maintenant l’heureux propriétaire 😉

Heinrich Biber est né en Bohème en 1644, et il a effectué une carrière de maître de chapelle auprès du prince-évêque de Salzbourg, qui l’avait choisi pour les qualités exceptionnelles de violoniste, mais aussi de compositeur. Il fut le premier violoniste à être capable de jouer sur deux ou trois cordes simultanément, ce que la plupart des violonistes de cette époque considéraient comme tout à fait impossible.

Il a composé beaucoup d’oeuvres (2 opéras, 2 requiems, des messes, des cantates…), que je ne connais pas – et pour cause, car certaines ont disparu. Mais le peu de reconnaissance qu’il a reçue vient essentiellement d’un ensemble de 15 sonates dites « du rosaire » (ou « du mystère »).

Ces sonates ont été composées pour un violon et une basse continue. Il s’agit d’une œuvre qui fascine encore aujourd’hui les musicologues et les violonistes, pour son ambition et pour la technique de jeu extraordinairement complexe qu’elle exige. Elle a tellement marqué l’histoire de la musique que sur Wikipédia, la notice qui la décrit est au moins 20 fois plus longue que celle de son auteur!

Heinrich Biber a composé ces 15 sonates autour d’un programme religieux: elles ont pour fonction de favoriser la prière en invitant à méditer, dans chacune d’elles, sur un épisode particulier (un mystère sacré) de la vie des deux principaux personnages du Nouveau testament, la vierge Marie et Jésus. La métaphore du rosaire laisse penser que pour Biber, chaque sonate est l’équivalent d’un grain du chapelet, que l’on doit tenir en main pour réciter chaque prière en entier avant de passer à la suivante.

Les cinq premiers mystères que Biber a mis en musique sont riches de promesses et sont dits « joyeux » (L’Annonciation, la Visitation, La Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, Jésus retrouvé au Temple). Les cinq suivants sont appelés « douloureux » (L’agonie de Jésus-Christ, La Flagellation, Le Couronnement d’épines, Le Chemin de Croix, la Crucifixion). Enfin, les cinq derniers sont qualifiés de « glorieux » (La Résurrection, L’Ascension, La Pentecôte, L’Assomption de la Vierge, Le Couronnement de la Vierge). Chacune de ces 15 sonates est ainsi le commentaire des épisodes les plus marquants du Nouveau Testament. Mais si Heinrich Biber les a rassemblées autour d’une thématique et une bannière communes, elles tout à fait peuvent être jouées et écoutées indépendamment les unes des autres.

Présentée ainsi, une personne non avertie pourrait croire que cette œuvre promet d’être ennuyeuse pour deux raisons, la virtuosité et la prégnance pesante de la religion. En réalité il n’en est rien: chaque sonate, en particulier celle que je partage ce soir, est certes brillante et mystique, mais aussi très délicatement expressive. Selon Pierre Pascal, auteur d’une thèse sur Biber, les sonates du rosaire offrent « une adéquation parfaite entre la technique instrumentale et l’invention créatrice« , et elles n’auront pas d’équivalent jusqu’aux sonates pour violon de Jean-Sébastien Bach lui-même.

Les historiens de la musique baroque aiment appeler ces 15 sonates les sonates « du mystère » , car cette appellation fait allusion au fait que cette œuvre a été découverte très tardivement. Elle avait été offerte par Biber à l’archevêque de Salzbourg, uniquement pour son usage personnel, avec un unique exemplaire dédicacé. Il a fallu attendre 1905 pour qu’on retrouve ce manuscrit dans la succession de l’archevêque, et pour qu’il soit reproduit et conservé dans un musée de Munich. Mais pendant longtemps encore, ces sonates ont été considérés comme un simple témoignage des lubies bizarres d’un compositeur virtuose.

De fait, Biber était un personnage assez excentrique. Dans cette œuvre, chacune des 15 sonates doit être jouée avec un accordage du violon spécifique, pour le faire sonner différemment d’une sonate à l’autre. Pour jouer la 11ème sonate, il faut même croiser les cordes 2 et 3! Je n’ai jamais joué du violon, mais j’imagine aisément les professeurs et leurs élèves s’arrachant les cheveux… Plus étonnant encore, peut-être, Biber a composé une œuvre dans laquelle on entend une section totalement cacophonique et extravagante, dans laquelle des chansons de différents pays sont entonnées simultanément par des mousquetaires ivres. Et on était à la fin du XVIIème siècle, avant même l’époque classique proprement dite!

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’il y a quelques décennies que les Sonates du rosaire sont entrées dans le répertoire des musiciens et des orchestres baroques.

Cette œuvre présente ainsi la caractéristique d’être à la fois un sommet de la musique baroque, et d’être très secrète et méconnue.

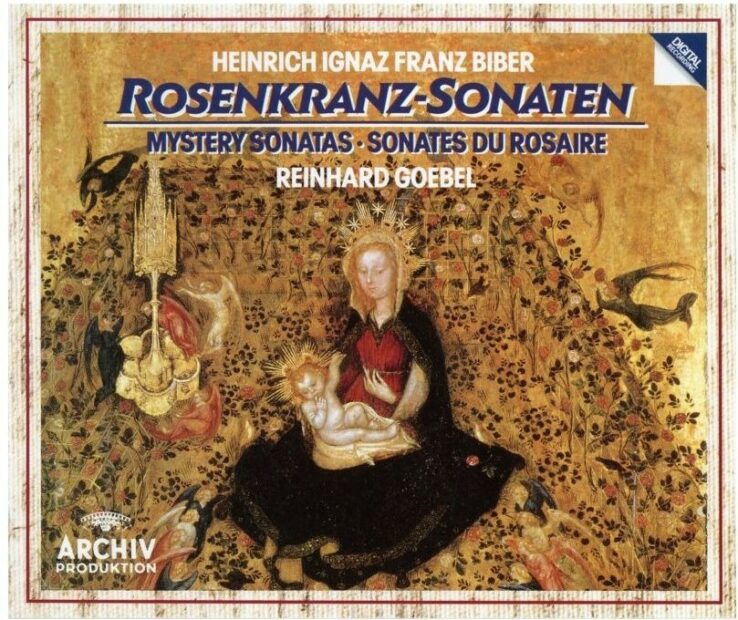

En tous cas il s’agit d’un joyau de la musique baroque, que je vous invite à découvrir dans la version de Reinhard Goebel, plus géométrique et nerveuse que celle d’Alice Piérot. Je serais curieux d’avoir le retour de celles et ceux d’entre vous qui auront apprécié (ou pas).