Troisième extrait dans ma playlist du formidable quatrième album du non moins formidable quintette new-yorkais The National, spécialisé dans un rock classieux et ouvragé.

La marque de fabrique du groupe, c’est de donner corps en musique à une alchimie subtile, splendide et irrésistible entre les contraires, comme dans la fameuse « obscure clarté » de Pierre Corneille: la tension, la gravité, la profondeur et la pénombre se mêlent harmonieusement à la subtilité, la délicatesse, la légèreté et la douceur.

Ce qui unit ces contraires, c’est un sens mélodique impressionnant, la batterie précise et discrète de Bryan Devendorf, les orchestrations juste assez foisonnantes sans pour autant devenir boursouflées, et la voix de baryton chaude et suave de Matt Berninger, qui évoque beaucoup celle du leader des Tindersticks Stuart Staples, en moins dandy et moins tourmenté.

J’ai écrit ailleurs que The National est un groupe de rock adulte, d’un rock resté fidèle à l’intensité de sa jeunesse, mais qui a assez vécu pour s’être débarrassé de certaines illusions, qui a compris et intégré les leçons de l’existence, en particulier l’importance de partager la profondeur des émotions et de les exprimer de façon aussi humble et sincère que possible. C’est sans doute ce qui m’émeut le plus avec ce groupe: chez ces cinq-là, il ne s’agit pas seulement de jouer de la musique et de chanter des chansons, mais de témoigner du vécu et de la maturité d’une troupe d’hommes burinés par les aléas et les difficultés de la vie (notamment dans ses domaines essentiels que sont l’amitié, la conjugalité et la parentalité), et de ce fait fragiles et profondément attachants.

Tout cela fait de The National un groupe à découvrir d’urgence si vous ne l’avez jamais écouté. Il se pourrait bien que, par la grâce de ce morceau (ou de « Fake empire« , ou de « Afraid of anyone« , ou de « Gospel« , ou de « I need my girl« , ou de « Fireproof »…), vous leur accordiez les yeux fermés la victoire par KO sur à peu près l’ensemble de la production nord-américaine de ces dernières années.

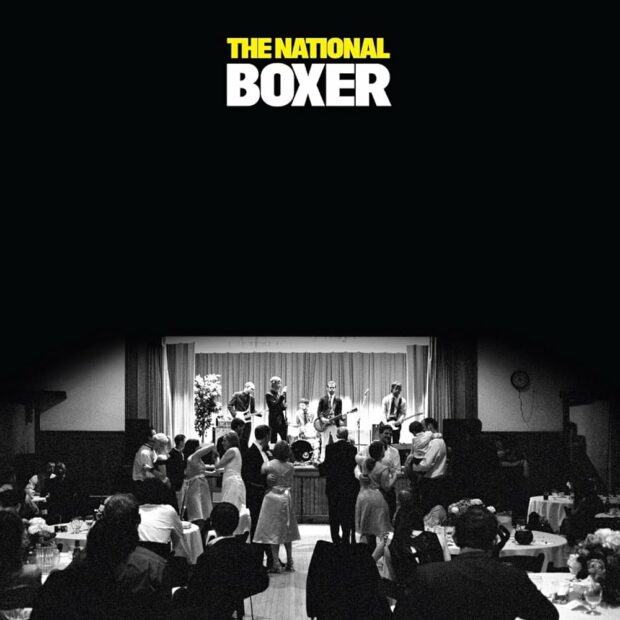

Sur cet album sorti en 2007 (« Boxer »), l’art de The National fait tellement merveille qu’il n’y a rien à mettre de côté: comme dans le cochon, tout est bon.

À commencer par cette magnifique chanson.

De prime abord, « Racing like a pro » peut sembler dépeindre des problèmes de riches qui se regardent le nombril, un peu comme dans les films d’un autre new-yorkais célèbre, Woody Allen.

Pour ma part, j’y vois la chronique désenchantée d’un homme qui, en apparence, est parfaitement intégré aux exigences de la vie moderne, mais qui en réalité ressent un profond mal-être, une impression de vacuité que plus rien ne vient combler ou égayer, à part quelques menues et monotones occupations quotidiennes (« Sometimes you get up and bake a cake or something« ). « You’re pink, you’re young, you’re middle-class« : tout ça est bien beau, cela suscite même l’envie de celles et ceux qui sont moins jeunes et moins fortunés… mais où est le sens de cette vie?

« Oh my god, it doesn’t mean a lot to you…«

« Racing like a pro » est la chanson désabusée d’un homme qui sait bien que la course à la réussite sociale et professionnelle ne pèse pas bien lourd au regard du manque de joie et d’épanouissement personnel sur lequel elle repose trop souvent. Et pourtant cet homme, si conscient du problème, ne sait pas trop comment et par où commencer pour s’orienter vers ce qui compte vraiment (ou bien il n’en a pas le courage), et de ce fait il s’enfonce lentement, imperceptiblement, tristement, dans une vie morne et dénuée de signification.

Un jour, il y a tellement longtemps qu’on dirait que ça fait un million d’années, cet homme a été si incandescent qu’on aurait dit un voyou embrasé (« a glowing ruffian« ). Mais aujourd’hui la vie l’a tant usé qu’il est comme sidéré (« dumbstuck« ), encalminé, éteint, scotché au sol, tel l’albatros de Baudelaire.

Ces paroles peu joyeuses sont magnifiées par des arrangements subtils, avec des cordes sur le refrain, un peu de cuivres ça et là, mais aussi, heureuse surprise, des arpèges délicatement signés au piano par Sufjan Stevens.

Comme je le disais pour commencer: l’alliance bouleversante entre la profondeur et la légèreté.

The National, pour vous servir.

« One time, you were a glowing young ruffian

Oh my god, it was a million years ago »