« Allegro ma non troppo »: allègre, joyeux, mais avec mesure, avec modération, sans basculer dans un enthousiasme débridé…

C’est mon état d’esprit depuis que les résultats des législatives sont tombés hier soir: je me sens soulagé, un peu allégé, mais toujours inquiet de ce qui se profile.

Alors hier soir, j’ai renoncé à partager « I see a darkness » de Bonnie « prince » Billy, ce que j’avais prévu de faire en cas de victoire du RN. Ce sera peut-être pour 2029… ou avant 🙁

Ce matin, quand j’ai fait le tour de mes chroniques déjà écrites pour savoir laquelle publier aujourd’hui, et quand je suis arrivé à la rubrique musique classique (ça fait un moment que je la néglige celle-là), j’ai trouvé que « Allegro ma non troppo » , ça tombait à pic. Alors va pour Brahms: ce sera quand même bien plus joyeux que « I see a darkness » .

Johannes Brahms a composé sa quatrième et dernière symphonie à partir de l’été 1884, un an seulement après la précédente. Il venait de passer une année année très intense à donner des concerts dans lesquels il avait dirigé ses propres œuvres, et il est allé se reposer et travailler dans les montagnes d’Autriche, en Styrie, où il possédait une propriété.

Parmi les œuvres qu’il a composées dans cette retraite, la symphonie n° 4 est considérée par beaucoup de musicologues à la fois comme la quintessence et comme le chant du cygne de la musique classique, celle dans laquelle une idée simple, d’abord exposée dans un court motif mélodique et rythmique, est déclinée et déployée sous de nombreuses formes et avec de nombreuses « variations sur un même thème » (ce qu’on appelle le développement), pour produire une œuvre ample et complexe. Les musicologues parlent d’une logique de germination musicale: d’une graine (la phrase musicale initiale) naît un arbre (un mouvement entier, voire une symphonie entière).

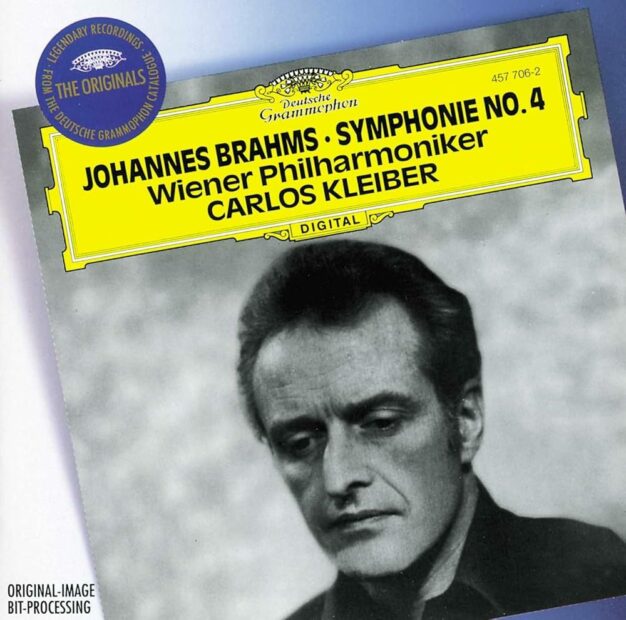

Pour ma part, dans la quatrième symphonie de Brahms, c’est cette introduction que je garde en mémoire et que j’aime chantonner, tant elle est belle, joyeuse, champêtre et printanière, éclatante et éblouissante de subtilité. Une superbe phrase musicale est jouée une première fois jusqu’à 0’37 (dans cette interprétation de l’orchestre philarmonique de Vienne dirigé par Carlos Kleiber), de façon folâtre mais introvertie, avec uniquement les violons et des bois légers. La mélodie y progresse de façon disjointe, par gambades, avec une alternance entre les cordes d’un côté, et de l’autre les flûtes, les clarinettes et les bassons. Les uns et les autres semblent se lancer tour à tour de brefs appels, entrecoupés par des silences tout aussi fugaces. Le motif musical est ensuite joué une deuxième fois, cette fois-ci avec plus d’ampleur, et avec des bois qui jouent un peu moins à contretemps, mais qui tournoient davantage, comme dans une danse endiablée. Ce décalage subtil entre les lignes mélodiques, ces échos, ce dialogue esquissé dans la difficulté, donnent une intense impression mélancolique et même pathétique: c’est comme si deux soupirants essayaient de s’adresser l’un à l’autre mais étaient encore entravés par leur timidité, n’osaient pas se regarder, n’osaient pas écouter vraiment ce que l’autre est en train de leur répondre, étaient saisis tour à tour par de toutes petites syncopes.

La suite de ce mouvement me plaît moins, car la douceur nostalgique de l’ouverture fait progressivement la place à une musique qui me semble plus désordonnée et véhémente, où l’intervention des vents m’évoque parfois une fanfare, et qui finit dans une tension orageuse, et même dans la douleur et le pathos.

Je sais que cette progression dynamique tout au long d’une symphonie, c’est l’essence même de la musique classique (ce n’est pas pour rien que l’on parle de « mouvements » ): comme l’a écrit une commentatrice, Elsa Siffret, « l’auditeur progresse avec l’orchestre vers un sommet » .

Mais je ne suis pas un musicologue, je ne connais pas grand-chose au langage musical, je ne suis qu’un amateur béotien qui se laisse porter par ses émotions. Et ce que ces émotions me disent, c’est que j’aime profondément les premières mesures de la quatrième symphonie de Brahms: pour moi elles font partie des plus belles phrases musicales jamais inventées et composées, avec les premières de l’Agnus dei du Requiem de Gabriel Fauré. Écoutez-les attentivement, de préférence au casque. Réécoutez-les. Réécoutez-les encore. Comment ne pas être ému?