Je ne suis pas étonné d’être passé à côté de Roy Orbison, car il a commencé sa carrière au milieu des années 50 et il a été l’un des pionniers du rock’n’roll canal historique, celui d’Elvis Presley ou d’Eddie Cochran par exemple. Or il se trouve que c’est un style musical qui ne m’intéresse pas du tout, et dont j’irais même jusqu’à dire qu’il me gonfle assez – j’ai toujours trouvé assez ridicules les santiags et les perfectos moulants, pour ne rien dire des bananes parfois improbables que ces rockers là arborent au sommet du crâne.

En écrivant cette chronique, je me suis rendu compte à quel point il était injuste et absurde de réduire Roy Orbison à ça, car c’est aussi l’un des plus grands crooners de l’histoire. Bon, on ne peut pas tout connaître… Quoi qu’il en soit, le fait est que depuis mon adolescence, Roy Orbison est totalement passé sous mes radars.

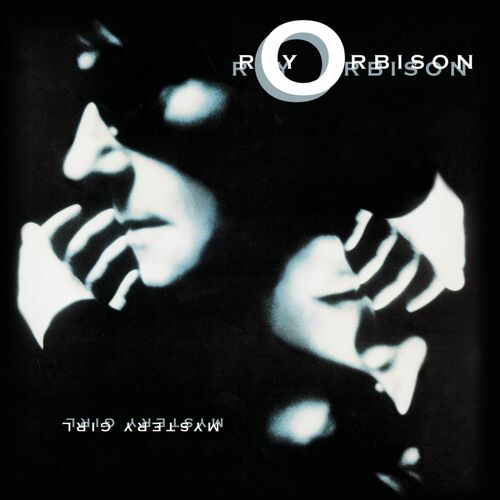

Mais il y a quelques mois, j’ai écouté par hasard son 22ème et dernier album, « Mystery girl » , sorti de façon posthume en 1989 (il venait juste de terminer le travail en studio), et qui a reçu un énorme succès partout à travers le monde. À cette occasion, j’ai découvert que ce disque s’ouvrait par une chanson que j’aimais énormément depuis longtemps, sans avoir la moindre idée de qui l’avait enregistrée (« You got it » ).

J’ai donc poursuivi l’écoute de ce disque, et bien m’en a pris, car grâce à cela je suis tombé sur la chanson que je partage ce soir, un véritable joyau d’un grand classicisme, aux mélodies amples et magnifiées par de splendides accompagnements de cordes.

« In the real world » est l’une des chansons dans lesquelles la somptuosité de la voix de Roy Orbison éclate de façon évidente: elle est chaude, claire et puissante, capable de modulations subtiles sur pas moins de quatre octaves (!). Une voix d’ange, une voix en or, à coller des frissons, mais qui reste humble, sans jamais céder à la tentation d’épater la galerie par des pirouettes ou des vocalises. Certains considèrent Roy Orbison comme le meilleur chanteur de l’histoire du rock, et assurément il est à la table des plus grands – en tous cas il était paraît-il le chanteur favori d’Elvis Presley, et l’un des préférés de Bob Dylan, de Bruce Springsteen ou de Bono.

Quand au texte, simple et candide, il fait de « In the real world » une chanson déchirante.

Dans une introduction quasiment a capella, grave et frémissante, Roy Orbison décrit ce qui nous plaît tant dans les rêves que nous faisons toutes et tous – le fait de nous affranchir des contraintes et des difficultés (« In dreams we do so many things / We set aside the rules we know » ).

Dans les couplets, il exprime un désir enfantin que la réalité soit le décalque de nos rêves. Si seulement la vie pouvait être aussi simple que dans nos fantasmes! « If only we could always live in dreams / If only we could make of life / what, in dreams, it seems. »

Mais dans les refrains, le retour à la réalité s’avère douloureux: nous perdons celles et ceux que nous aimons (« But in the real world, / we must say real goodbyes » ), il y a des adieux qui s’imposent à nous (« In the real world, / there are things that we can’t change / And endings come to us . in ways that we can’t rearrange » )…

Sur le pont, Roy Orbison relie ces deux dimensions, le rêve et la réalité, avec l’intensité mais aussi la pudeur de ceux qui ont connu la détresse et qui savent à quel point la perte peut nous clouer au sol, à quel point il semble alors qu’on n’arrivera jamais à s’en relever: « I love you, and you love me / but sometimes we must let it be, / in the real world » .

Comme aime à le répéter un philosophe que j’ai beaucoup lu dans mes années d’étudiant, « Le réel est à prendre ou à laisser » . Il y a des moments où la tentation est grande de le laisser et de se réfugier dans la rêverie, tant il semble qu’on ne sortira jamais du chagrin. Mais je suis quand même d’accord avec ce philosophe: même si le moment où les rêves se dissipent est difficile à supporter, je préfère quand même essayer d’accepter la réalité telle qu’elle est: décevante souvent, blessante parfois, mais il faut bien s’y faire.

De toutes façons, peut-on vivre dans un autre endroit que « in the real world » ?

« When we were dreaming heart to heart,

I wish that we had stayed right there

For when the dreamers do awake,

the dreams do disappear »