Darkness: la noirceur.

Nous vivons des temps sombres, et malheureusement je crains que ça ne fait que commencer, que nous n’avons encore rien vu de ce qui va nous tomber sur la tronche – surtout sur celle des plus fragiles d’entre nous.

Avec le retour au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis sont désormais gouvernés par un sociopathe fou-furieux entouré de sociopathes fous-furieux, qui vont mettre en œuvre une politique ploutocrate, nationaliste, raciste, sexiste, masculiniste, homophobe, autoritaire (et qui plus est obscurantiste), le tout avec une agressivité décomplexée – et tout ça sous les applaudissements de l’extrême-droite partout dans le monde.

Plus largement je vois partout une montée de l’irresponsabilité, de l’intolérance, de l’inculture, de l’obscurantisme, du dogmatisme religieux, de la bêtise et de la haine sous toutes ses formes…

Et c’est sans parler, bien sûr, de l’anéantissement écologique, qui engloutira tout cela de façon définitive, et vers lequel les crétins qui nous gouvernent nous entraînent avec enthousiasme.

Je crois qu’il faut vraiment manquer d’imagination et d’empathie pour ne pas avoir très, très peur, de tout cela: nous fonçons de plus en plus vite vers le gouffre – à vrai dire je crois que nous sommes déjà en train d’y tomber.

Mais ce n’est pas de ces ténèbres là que parle Bonnie « prince » Billy – l’un des noms de scène de Will Oldham, un musicien et acteur américain originaire du Kentucky.

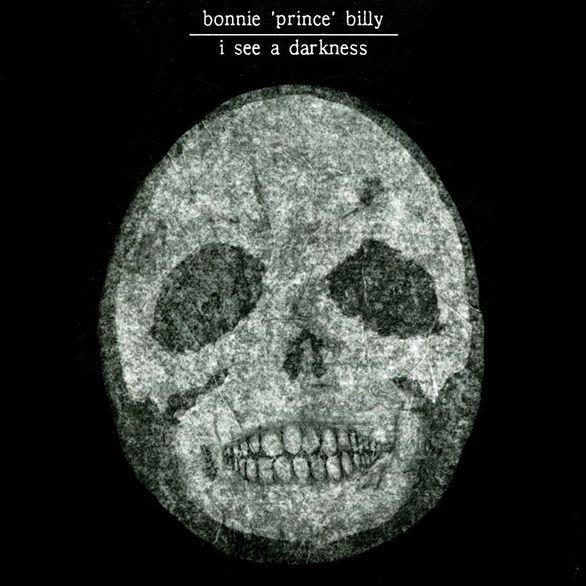

J’ai découvert cet artiste via un album d’une noirceur peu commune, « I see a darkness » (1999), dont la pochette expose une tête de mort lugubre dessinée de façon spectrale.

La chanson titre, qui oscille quelque part entre l’étouffant et le suffocant, est particulièrement tord-boyaux: psalmodiée sur un tempo exceptionnellement lent, scandée par un piano sépulcral, c’est une supplique adressée en tremblant par un homme au fond du trou à des amis dont il n’est pas sûr qu’ils seront là pour le comprendre, et peut-être même pas pour seulement remarquer combien il va mal (« Well, you’re my friend / and can you see / many times we’ve been out drinking / and many times we’ve shared our thoughts, / but did you ever, ever notice / the kind of thoughts I got? » )

Mais ces amis, c’est peut-être tout ce qui lui reste, alors il leur envoie quand même un appel au secours pour qu’ils l’aident à s’extraire des sables mouvants: « Is a hope that somehow you / would save me from this darkness? »

Bonnie « Prince » Billy rassemble ici ses dernières forces pour essayer d’imaginer un monde dans lequel ses amis et lui seraient enfin apaisés et heureux, chacun à sa manière: « Well, I hope that someday, buddy, / we have peace in our lives, / together or apart, / alone or with our wives, / and we can stop our whoring / and pull the smiles inside / and light it up forever » . Mais ce qu’il constate, où qu’il regarde, c’est le repli sur soi, la solitude et le chagrin: « My best unbeaten brother, / this isn’t all I see » .

À première vue, « I see a darkness » est tellement sombre et torturé que ce n’est surtout pas l’album qu’il faut écouter quand on broie du noir, au risque de foncer dans le placard de la salle de bains pour y chercher un rasoir, ou corde ou une boite de somnifères. Le précédent album de Bonnie « prince » Billy non plus, d’ailleurs, car rien qu’à lire son titre on frémit (« There is no one that will take care of you » )…

Mais bizarrement, ce genre de musique à la beauté fatale peut aussi aider à sortir, ne serait-ce qu’un peu, de ruminations douloureuses.

Parfois c’est parce qu’on se dit qu’il y a des gens qui sont encore plus mal lotis que nous, ce qui aide à relativiser (par exemple ça me fait toujours cet effet quand je lis un aphorisme du philosophe roumain Emil Cioran).

D’autres fois, c’est au contraire parce qu’on se dit qu’on n’est pas seul, qu’il existe quelqu’un qui vit une période aussi terrible, et ça donne du courage de savoir qu’on a quelque part des frères ou des sœurs de douleur. La détresse de Will Oldham est si poignante, elle s’exprime avec tellement d’humilité qu’elle invite à la fraternité – et c’est très exactement ce dont on a tant besoin quand on va mal.

Quand j’écoute cette chanson, elle ne me donne pas envie de fuir la compagnie des gens que j’aime: au contraire elle me donne envie de m’en rapprocher, d’être à l’écoute de notre fragilité commune, et de prendre soin d’eux et du lien qui nous unit.

Le fait est que dans la vraie vie, Will Oldham n’est ni dépressif ni suicidaire. Il a d’ailleurs participé en 2020 à un projet musical formidable (Cabane), avec à la clé l’enregistrement d’un titre si merveilleusement léger qu’on peut le qualifier de céleste, « Take me home. Part 2 » . Il est possible que sa musique l’ait aidé à extérioriser ses affres, à les apprivoiser, et finalement à vivre avec…

Malheureusement, la musique ne nous sera pas forcément d’un grand secours pour affronter l’apocalypse qui avance comme un bulldozer déchaîné, armée d’égoïsme, de méchanceté, de haine, de bêtise et de nullité crasse.

Mais je continuerai quand même à en écouter et à en parler, parce que ça fait partie des choses sans lesquelles je m’effondrerais moi-même. Et je suis comme tout le monde, j’ai aussi besoin de lumière et de silver shadows derrière les nuages orageux, pour mettre un peu à distance le tonnerre qui gronde et le chagrin qui lacère. Ne fut-ce que de façon fugace et dérisoire: c’est déjà ça de sauvé.

Je pense à vous, mes ami·es.

« Did you know how much I love you?«