Je connais très mal le reggae et ses nombreux sous-genres, qui se distinguent notamment par les tempos plus ou moins rapides et par la manière d’utiliser la caisse claire pour marquer la rythmique. Mais s’il y a une chose que j’en sais, c’est que ce n’est pas qu’un genre musical propre à la Jamaïque: c’est aussi, bien plus largement, une culture porteuse de revendications sociales, religieuses et politiques.

Né dans les années 1960, le reggae a une étymologie très controversée. Certains affirment qu’il s’agit d’une autre orthographe du mot jamaïcain « rege-rege » , qui signifie notamment chiffons, haillons ou vêtements déchirés. D’autres y voient la contraction du mot anglais « raggamuffin » , qui signifie « va-nu-pieds » . Quoi qu’il en soit, le reggae a très vite été qualifié de musique des opprimés et des pauvres, et il a été revendiqué comme telle par les personnes qui, au-delà de la couleur de leur peau, occupent des positions sociales subalternes et/ou discriminées, et qui expriment une protestation contre leur condition et contre la société. Le message du reggae, et tout particulièrement de Bob Marley, c’est la dénonciation de l’oppression des noirs par les blancs, mais aussi des pauvres par les riches, du peuple par les élites, des analphabètes par les gens instruits, etc. Plus largement, c’est le rejet de la domination sous toutes ses formes (« We refuse to be what you wanted us to be » , chante-t-il dans « Babylon System »).

La dimension religieuse du reggae, notamment de celui produit par Bob Marley, est également très prégnante. Au-delà de la rébellion et de la lutte pour l’émancipation et l’égalité des droits humains (en 1964, la chanson « Simmer down » appelle les ghettos à cesser leurs luttes fratricides et à s’unir pour lutter contre la misère), il est un hymne à l’amour universel et à la communion entre les humains, comme l’exprime puissamment le titre « One love, One heart » (« Let’s get together and feel all right » ).

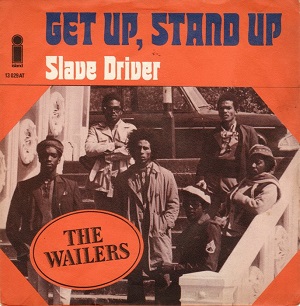

« Get up, stand up », l’un des plus fameux morceaux de Bob Marley et de son groupe The Wailers, exprime de façon particulièrement transparente et déterminée cette dimension politique du reggae.

Bob Marley a eu l’idée de cette chanson au lendemain d’une visite en Haïti, où il avait été frappé par l’extrême dénuement de la population locale, une situation qui avait fait écho à sa propre vie, puisqu’il avait lui-même grandi dans le ghetto de Trenchtown à Kingston. « Get Up, Stand Up » est donc ce qu’il est convenu d’appeler une « chanson engagée », dans laquelle il appelle les communautés noires, et plus largement les populations défavorisées, à se lever et à tenir debout face au racisme et à toutes les formes d’oppression dont elles sont victimes, et à se battre pour leurs droits, qu’il s’agisse de droits civiques, du droit au respect à la dignité, ou du droit à l’expression libre et entière de leurs singularités, et notamment de leur spiritualité. Il ne suffit pas de dire que c’est une chanson engagée ou une « protest song » qui exprime une indignation: il s’agit plutôt d’une chanson militante, qui appelle à l’engagement dans des formes de mobilisation concrètes. « Get Up, Stand Up » ne crie pas seulement que l’oppression est intolérable, mais elle exhorte à cesser de la tolérer, à refuser de la subir plus longtemps.

Ce morceau était l’un de ceux auxquels Bob Marley était le plus attaché, et tout au long de sa carrière il n’a cessé de l’interpréter sur scène. C’est même le dernier qu’il ait chanté en live, le 23 septembre 1980. À l’époque il luttait contre un cancer diagnostiqué trois ans plus tôt et qui allait l’emporter au printemps suivant, à l’âge de 36 ans seulement…

« Get up, stand up » a joué un rôle très inspirant dans la carrière d’innombrables de musiciens et de musiciennes, y compris de celles et ceux qui se lancent dans d’autres combats. Je pense par exemple à la chanteuse malienne Oumou Sangaré, qui se réclame de Bob Marley et de sa chanson dans sa lutte en faveur de « l’homme noir » , mais qui s’en inspire aussi dans son combat pour les droits des femmes.

« Get up, stand up » est ainsi devenue l’un des symboles de l’empowerment (ou pouvoir d’agir), cette manière de promouvoir l’autonomisation des personnes, de les aider à devenir plus fortes et plus confiantes, à cultiver en elles-mêmes les ressources et les compétences dont elles ont besoin pour contrôler leur propre vie.

Ce qui est le puissant, dans cette chanson, c’est l’appel à l’action, sans attendre une aide hypothétique qui viendrait du dehors telle un deus ex machina. « Most people think that great God will come from the sky, / take away everything, and make everybody feel high. / But if you know what life is worth / You would look for yours on earth / And now you see the light, I want you to stand up for your right. » Comment mieux dire que nulle cavalerie ne surgira au dernier moment pour nous sauver la mise: maintenant que tout est clair, c’est à toi de trancher le noeud gordien, c’est à toi de prendre la décision et de faire le geste nécessaires pour te lever, tenir debout, et commencer à marcher dans la direction que tu as choisie.

« We’re sick and tired of your bullshit game »