Beaucoup de fans de la captivante série « Le bureau des légendes », que j’ai regardée sur le tard (comme souvent), se souviennent avec émotion de l’une des dernières scènes du dernier épisode, dans lequel le réalisateur Jacques Audiard met brillamment en place une longue mise en tension dramatique, de plus en plus étouffante au fur et à mesure que s’insinue la sensation que le tragique rôde et va frapper – mais quand, mais où, mais sur qui?

Le choix de cet aria comme illustration sonore de cette scène n’est pas du au hasard: il est extrait de « La passion selon Saint Matthieu » , qui raconte la dernière journée du Christ (son dernier repas, son arrestation, son jugement, sa condamnation à mort, et sa crucifixion). À l’époque où Jean-Sébastien Bach a écrit cette œuvre, au début du XVIIIème siècle, l’habitude était prise en Allemagne de donner chaque Vendredi Saint une grande œuvre chorale fondée sur la Passion du Christ.

L’aria que je partage ce soir conclut le jugement et il prépare au supplice et à la mort du Christ. Le peu de paroles qu’il contient affirme en substance que si les larmes versées par le Christ ne suffisent pas à attendrir et à emporter l’adhésion, alors il offre son cœur. Cet aria n’est donc pas seulement une pièce splendide sur le plan musical, mais il contient en plus un message spirituel poignant sur le sacrifice d’un humain, au bénéfice de tous les autres.

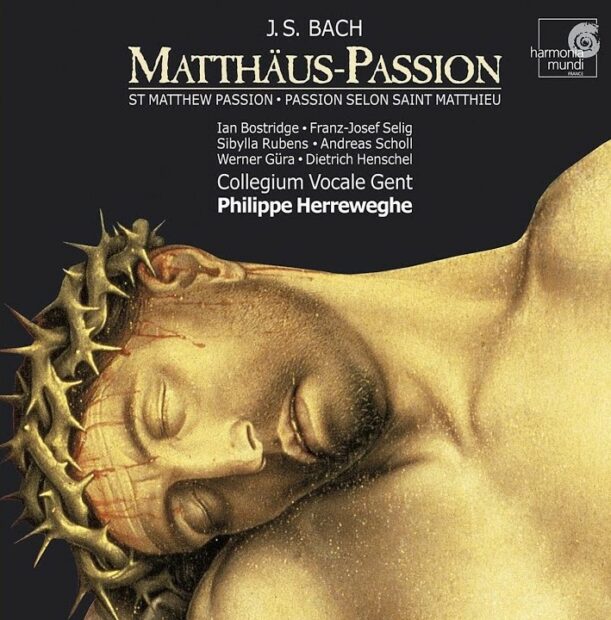

Dans la série, l’interprétation choisie est lente et les tonalités de l’orchestre sont rondes et enveloppantes. Pour ma part, je préfère lorsque la musique baroque est jouée de façon minutieuse, sèche, tendue, presque nerveuse, ce qui est souvent le cas lorsque sont privilégiés des instruments d’époque. C’est pourquoi je choisis de partager la version du choeur de la collégiale de Gand dirigé par Philippe Herrewegue: une interprétation rapide, d’une intensité qui happe et qui ne lâche pas, grâce aussi à la voix troublante du contre-ténor Andreas Scholl.

Il y a une dernière raison pour laquelle cet aria m’a fortement ému: c’est qu’il évoque des pleurs. Plusieurs fois dans cette « Passion selon Saint Matthieu » , il est question de larmes, par exemple celles versées par le Christ lorsqu’il ressent la douleur de l’abandon (dans l’aria intitulé « Aie pitié, mon Dieu » , chanté après que l’apôtre Pierre a renié trois fois le Christ et s’est mis lui aussi à « pleurer amèrement » ), ou bien ailleurs des larmes de joie ou de soulagement.

Je suis quelqu’un qui pleure facilement (trop facilement sans doute pour certains, et j’utilise ici le masculin à dessein car en général ce sont les hommes qui se restreignent le plus dans l’expression de leurs émotions), autant lorsque je suis sous l’emprise du chagrin que lorsque je reçois soudain une effusion d’affection. Les larmes sont pour moi une porte ouverte sur le coeur, et j’ai instinctivement une sorte de malaise ou de réticence face aux gens qui ne pleurent jamais, comme si c’était un signe de blocage, de glaciation, et même de fermeture aux autres. Alors un aria qui évoque des pleurs, des blessures qui saignent doucement, et pour finir une offrande, ça ne pouvait que me toucher profondément…

« Können Tränen meiner Wangen

nichts erlangen,

O, so nehmt mein Herz hinein!

Aber lasst es bei den Fluten,

wenn die Wunden milde bluten,

auch die Opferschale sein! »

« Si les larmes sur mes joues ne peuvent

rien obtenir,

Oh alors prenez mon cœur!

Mais laissez-le, pour le flot,

quand les blessures saigneront doucement,

être aussi la coupe d’offrande. »