S’il fallait choisir un morceau pour illustrer la joie de vivre, ce pourrait être celui-là, et comme ce long week-end c’est fête et rires à la maison, c’est le bon moment pour partager cette chronique (qui comme presque toutes celles que je publie, est rédigée depuis assez longtemps).

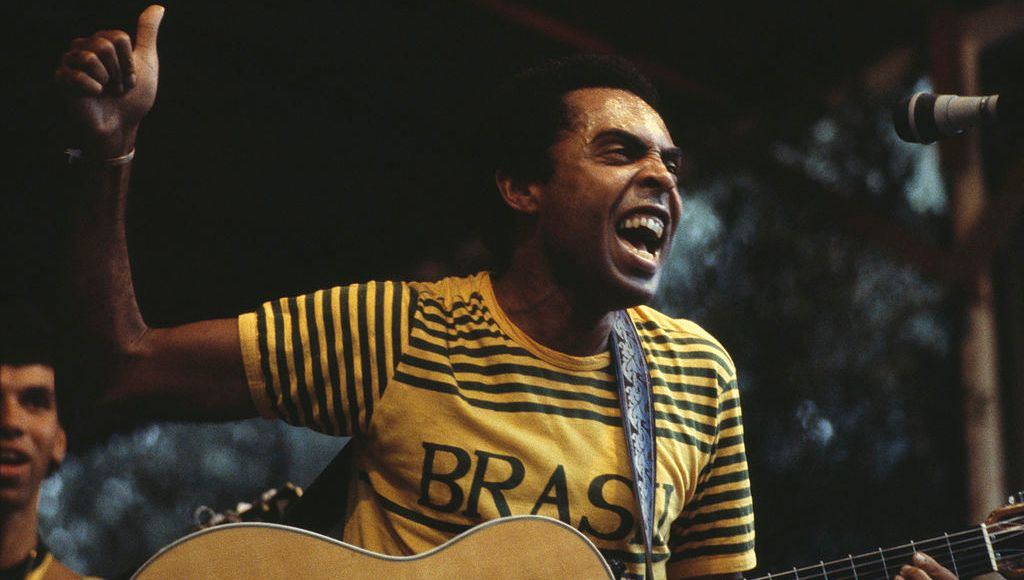

Pour qui connaît l’histoire de cette chanson, l’idée selon laquelle elle pourrait être une mise en musique de la joie de vivre a sans doute de quoi surprendre. En effet, lorsque Gilberto Gil a composé « Toda Menina Baiana » en 1979, il vivait dans un contexte peu propice à l’insouciance, puisque son pays le Brésil était gouverné d’une main de fer par une dictature militaire, depuis le coup d’État de 1964. À l’origine ancré dans la bossa nova, Gil s’est alors rapproché de plusieurs autres musiciens pour fonder un courant musical que l’on a appelé la « tropicália » (tropicalisme), et qui cherchait à fusionner plusieurs éléments culturels a priori assez disparates (la bossa, les musiques africaines, le jazz, le psychédélisme, la culture hippie…), pour fonder une « musique universelle ». La dimension politique de la tropicália vaudra à Gilberto Gil et à son ami Caetano Veloso d’être accusés de « subversion », arrêtés et emprisonnés. Mais loin de le calmer, ce séjour en prison va approfondir son engagement politique, et lorsqu’il sera relâché il va s’exiler à Londres pour mettre sa musique au service de la lutte du peuple brésilien, en prenant à témoin la communauté internationale.

C’est suite à une tournée nord-américaine que Gilberto Gil va écrire l’album sur lequel figure la chanson que je partage ce soir. Celui-ci est un kaléidoscope de morceaux très différents les uns des autres, avec pour démarrer une chanson disco-funky chargée en cuivres et en choeurs (« Realce »), puis une incursion dans la soul (« Sarará Miolo »), puis un slow (« Superhomem – A Canção »), puis des sambas (« Tradição » et « Rebento »), et pour finir une reprise du « No woman, no cry » de Bob Marley.

« Toda Menina Baiana » est le tube de ce disque, et plus largement de toute la carrière de Gilberto Gil. Cette samba pop, ces rythmes et ces mélodies qui invitent irrésistiblement au déhanchement, ce refrain qui papillonne dans la tête des heures après l’avoir entendu, font de ce morceau la chanson de la joie, la joie d’écouter de la musique, ou d’en jouer, et de chanter, mais plus généralement la joie que le philosophe Clément Rosset définissait comme « La force majeure » , c’est-à-dire la joie de vivre, la joie de ressentir qu’on est en vie, qu’il y a un monde et que l’on est dedans. La joie, plus simplement encore, d’être dans un lieu qu’on aime, d’être entouré de personnes qu’on aime, de pouvoir faire avec elles des choses qu’on aime (par exemple danser, bouger son corps, chanter, rire…). Ou bien encore la joie d’être en famille, comme je le suis ces jours-ci, entouré de mes enfants et de mon petit frère et de sa famille chérie.

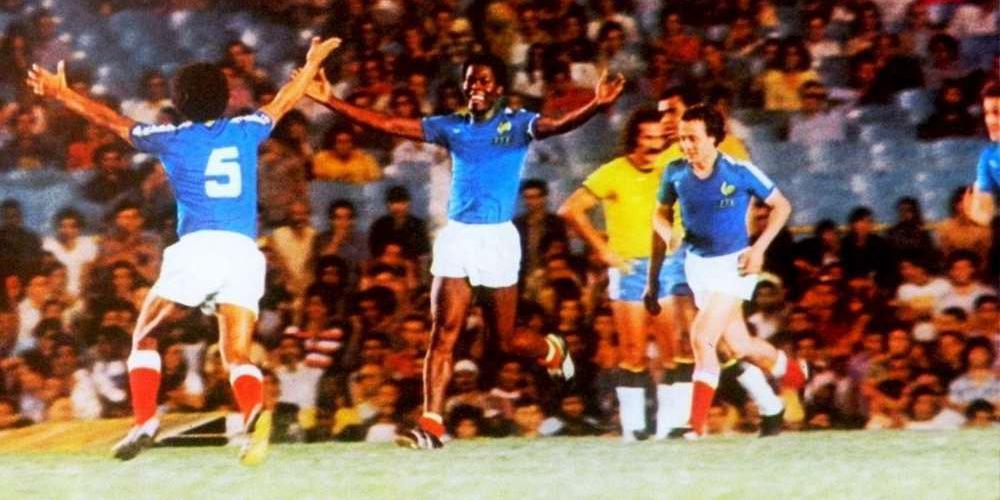

Que celles et ceux d’entre vous qui y font une allergie me pardonnent, mais il m’est impossible de parler de cette chanson sans évoquer aussi le football, parce que si ce sport est né dans la pluvieuse Angleterre, au fil des décennies c’est le Brésil qui est devenu son pays d’adoption. Il y a beaucoup d’analogies entre la samba et le football que mon frère, mon garçon et moi-même nous aimons encore (malgré tout…), celui dans lequel les joueurs caressent le ballon, jouent et jonglent avec lui, se le passent avec enthousiasme, inventent des gestes et des actions de façon instinctive (ah, ce grand pont légendaire de Pelé sur le gardien de l’Uruguay Ladislao Mazurkiewicz, à l’aide d’une simple feinte de corps, lors de la demi-finale de la Coupe du monde de 1970 au Mexique…). Le football qui fait se lever les foules, et pas seulement parce qu’elles ont gagné par procuration ou parce que leurs champions ont poussé la baballe au fond une fois de plus que ceux d’en face (peu importe au fond le résultat), mais grâce à la beauté des gestes et des actions qu’elle a la chance de voir (la volée de Van Basten en finale de l’Euro 88, la tête de Basilou contre le Peusseugeu en mai 93…), grâce à la dramaturgie (Séville 82 ou Bari 91, j’en chialerais encore, comme bien des plus anciens chialent encore à cause des poteaux carrés), ou simplement grâce à la fête et à la communion que l’on peut ressentir dans certaines tribunes (j’ai eu la chance de vivre pas mal de fois des ambiances de folie à Bollaert ou au Vel et de gueuler à plein poumons « Les corons » ou « Aux armes ! », et je donnerais pas mal pour vivre un « You’ll never walk alone » à Anfield).

Il se trouve que pendant longtemps, notamment lorsqu’elle jouait sous les ordres de Michel Hidalgo, l’équipe de France était parfois appelée « le Brésil de l’Europe », parce qu’elle aussi jouait un football champagne, offensif, fait de prise de risques, de gestes techniques subtils et d’actions collectives à une touche de balle… Tout le contraire de ce qu’est devenue cette équipe sous le sinistre règne de Dédé Deschamps, l’épicier minuscule qui compte et recompte ses petites piécettes avec son crayon sur l’oreille, qui n’aime rien tant que de voir ses équipes « bien en place » (c’est-à-dire défensives et chiantes à mourir), et pour qui seul la victoire a de la valeur (« L’important-c’est-les-trois-points »).

Il y a quelques mois, le journaliste sportif Didier Roustan est mort d’un cancer. Il était très original et même un peu marginal dans le milieu, car il défendait une vision romantique du football, un amour du beau jeu et du beau geste, un dédain désinvolte pour le résultat, autant de choses qui sont aujourd’hui très désuètes, voire ridiculisées à l’heure du foot business triomphant. Le soir de sa mort, le talk-show de la chaîne L’Équipe 21, dans lequel il intervenait souvent en tant que « président à vie », lui a consacré une émission spéciale, et il a diffusé un reportage que Didier Roustan avait réalisé en 1984 pour résumer le match France Belgique lors du championnat d’Europe de football de 1982 (5-0, avec 3 buts de Platoche, un du gauche, un du droit et un de la tête). « Toda Menina Baiana » était, ce jour-là, son unique commentaire…

Quand il est joué ainsi, comme le grand Brazioul de Tele Santana et de Socrates, le football est en effet une sorte de samba qui respire l’envie, la générosité, l’audace, le risque, l’émotion, le frisson, le plaisir… C’est aussi un sport que l’on peut jouer n’importe où, sur n’importe quel terrain, sans autre matériel qu’un ballon. Un sport aussi universel que cette « tropicália » si séduisante, entraînante et remplie d’allégresse.