Depuis quelques jours, je me disais qu’il faudrait vraiment aller faire un tour en dessous du vieux châtaignier qui trône dans le haut du terrain, au dessus des granges. J’y suis allé hier à la pause de midi, et je n’ai pas été déçu! D’énormes bogues tapissent le sol. Elles contiennent des fruits qui sont de taille très disparate, allant de minuscules à énormes. Il y a souvent 2 très grosses châtaignes dans la même bogue, mais plus souvent une ou deux petites et moyennes + une grosse ou très grosse (comme sur la photo des fruits dans ma main).

Les châtaignes sont savoureuses et sont très nutritives. Autrefois elles faisaient partie de l’alimentation de base dans le sud de la France, où on s’en servait pour faire de la farine qui était cuisinée en bouillie dans de l’eau ou du lait, ou bien dans des pâtisseries ou même dans du pain. Leurs avantages nutritionnels sont nombreux. Elles sont riches en glucides (ce n’est pas pour rien qu’on surnomme le châtaignier « l’arbre à pain » et la châtaigne « le pain des pauvres »!), mais avec une proportion élevée de glucides lents, et donc un index glycémique moyen, situé entre 50 et 70. Elles sont riches en vitamine C (autant que le citron!), en folates (vitamines B9), et elles font partie des fruits les plus riches en vitamine E. Elles contiennent également beaucoup de fibres (environ 6% du poids sec). Sur le plan des minéraux, les châtaignes sont aussi très généreuses, notamment en potassium, en magnésium, en calcium et en fer. En revanche elles sont pauvres en lipides, et ceux qu’elles contiennent sont au deux tiers des acides gras insaturés. Dernier avantage très intéressant pour les personnes intolérantes au gluten: elles en sont totalement dépourvues!

Les châtaignes s’apparentent donc assez à des céréales, mais comme les noix elles ont cet immense avantage de pousser toutes seules: une fois que l’arbre est grand, le seul travail c’est la récolte et la transformation / préparation.

Pour ces différentes raisons, beaucoup d’adeptes de la permaculture et du jardin-forêt considèrent que planter des châtaigniers devrait être une priorité pour toute famille voulant s’installer sur un grand terrain pour atteindre une certaine autonomie alimentaire.

C’est d’autant plus vrai dans une région comme la mienne où les sols sont plutôt acides, ce qui convient parfaitement à cet arbre qui, dans de bonnes conditions, peut atteindre plus de 30 mètres aussi bien en hauteur qu’en envergure. D’ailleurs à quelques kilomètres de chez moi on parle du « pays des feuillardiers » (un feuillard c’est une bande utilisée pour cercler, par exemple un tonneau), et c’est aussi une région dans laquelle on produit beaucoup de piquets en bois de châtaignier, découpés dans les rejets de l’arbre qui repart en cépée une fois que le tronc a été coupé à ras pied. Il faut dire que ce bois a l’avantage d’être peu putrescible, si bien qu’il fournit des piquets qui ont une grande longévité quand ils sont plantés dans le sol.

Pour de nombreuses raisons, le châtaignier est donc un arbre à privilégier dans le design végétal ou pour fabriquer les clôtures autour des parcelles, spécialement dans mon contexte géographique.

Il y a quand même un petit hic: la récolte et surtout la préparation des châtaignes prennent beaucoup de temps. Qui plus est, contrairement aux noix, les châtaignes ne sont pas protégées par une coque rigide et étanche, et donc elles se conservent que peu de temps si elles ne sont pas décortiquées et préparées. Il faut donc s’en occuper vite…

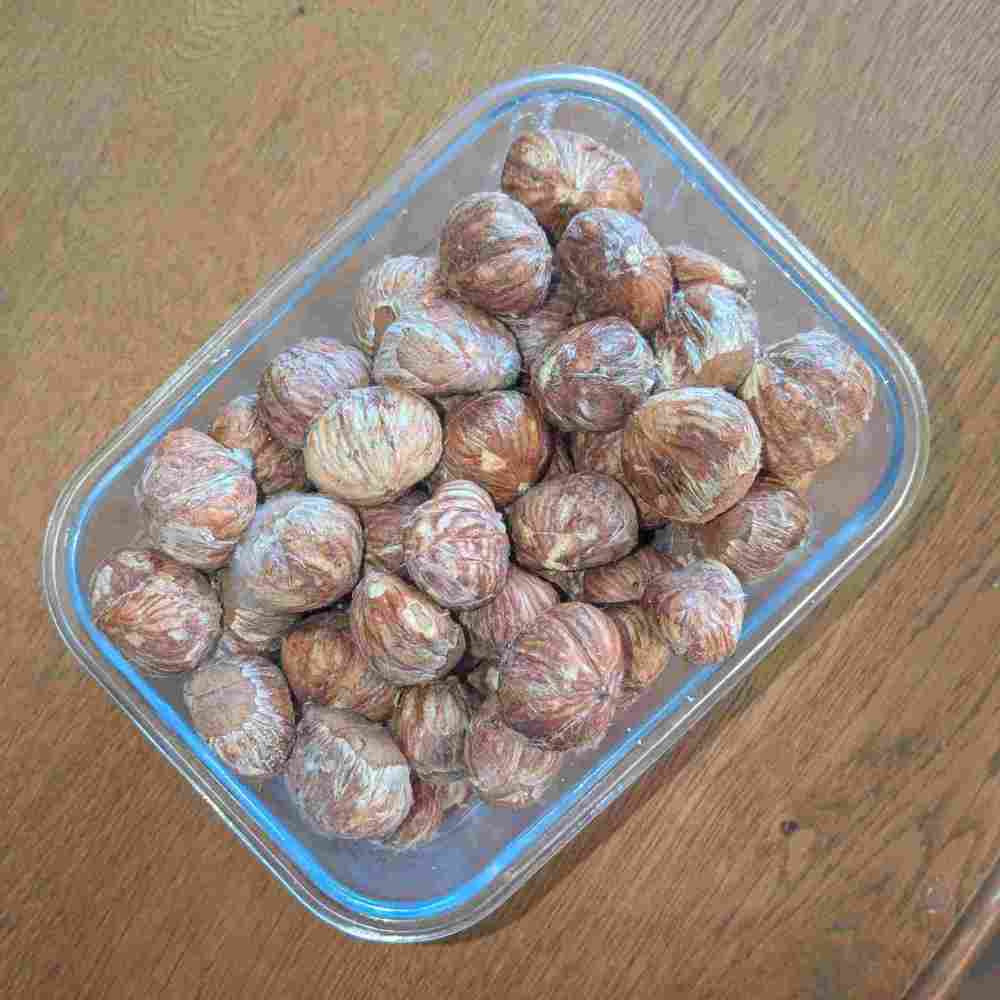

Cela signifie d’abord retirer l’enveloppe marron, mais aussi décoller la pellicule rosâtre que l’on voit sur la photo ci-dessus (dans le récipient en verre), et qui donne au fruit un goût très amer. On le fait en trempant la châtaigne dans de l’eau bouillante, et c’est fastidieux et un peu douloureux, car il ne faut surtout pas attendre qu’elle refroidisse (sinon la pellicule colle à nouveau): sans gants appropriés, ça brûle les doigts! Ensuite seulement, une fois qu’on a les belles et brillantes châtaignes décortiquées que vous voyez ci-dessus, on peut soit les cuisiner tout de suite (personnellement je trouve qu’elles se marient très bien avec des brocolis par exemple, ou avec des courgettes), soit les mettre en bocaux, soit en faire de la purée (de la « crème de marrons » , comme on dit improprement puisque les marrons sont le fruit du marronnier et surtout sont toxiques), soit en faire de la farine.

Tout cela prend beaucoup de temps : ce n’est pas pour rien que les Anciens s’y mettaient à plusieurs et s’en occupaient pendant de longues soirées d’automne! Si un jour ça devient nécessaire de se nourrir en partie avec des châtaignes, c’est un travail auquel je me collerai. Mais pour l’instant, je ne ramasse qu’une petite quantité de fruits de très gros calibre. Il y a trois ans j’en avais quand même récolté 23 kilos (photo ci-dessous), mais j’en avais perdu une grande partie car je n’avais pas eu le temps de les préparer. Aussi cette année je me suis contenté d’une moitié de sac.

Ce vénérable châtaignier, que j’ai pris l’habitude d’appeler « Sa majesté », a été planté je ne sais quand. Étant donné le calibre assez monstrueux des plus gros fruits, l’apparence de la bogue une fois ouverte, et le plaisir que j’ai pris à regarder « Stranger things » avec Aurore, je me permets de baptiser cette variété la #demogorgon.

En poêlée avec des choux de Bruxelles, ça se marie aussi très bien ! Je n’y aurais jamais pensé sans une recette sur laquelle j’étais tombée.

Oui aussi!