L’effondrement écologique est tout sauf un fantasme millénariste : c’est une réalité documentée, incontestable. Les émissions de CO2 continuent à augmenter au niveau mondial, la biodiversité animale et végétale est anéantie à un rythme toujours plus accéléré, le cycle de l’eau est profondément perturbé, les diverses formes de pollution continuent à transformer le monde entier en poubelle (notamment en poubelle à micro-plastiques), les points de bascule irréversibles sont atteints et franchis les uns après les autres, etc. Pas la peine de dresser ici une énième fois et dans le détail un tableau apocalyptique, on peut aller directement à la conclusion, qui est assez évidente : une partie de l’espèce humaine, la plus riche, la plus soumise à la folie productiviste et consumériste, la plus inconsciente, la plus égoïste, est en train de rendre la Terre inhabitable.

Comment continuer à transmettre des connaissances sur ce sujet, alors qu’une partie de la population se complaît dans un déni qu’elle exprime de façon de plus en plus délirante et de plus en plus agressive, et qu’une autre partie se sent tellement angoissée, désespérée et impuissante qu’elle est tétanisée par la tragédie, à moins qu’elle ne veuille carrément plus entendre de mauvaises nouvelles ?

Voici quelques réponses dans un article très intéressant, issu d’un blog intitulé éco-éducation, et qui est consacré à la façon dont on peut enseigner la crise écologique de façon un peu plus efficace (« Éducation et transformation écologique : que dit la recherche ? » ).

//////

Cet article commence, comme je le fais ci-dessus, par expédier rapidement le constat, terrible et terrifiant, d’une accélération du désastre écologique et d’une absence de réponses politiques adéquates (ou pire encore, de l’arrivée au pouvoir, dans les pays les plus puissants de cette planète, de dirigeants politiques pour qui il n’y a pas de problème, et qui promettent d’appuyer à fond sur l’accélérateur du train fou qui est en train de détruire le monde).

Dans ce contexte, les gens qui, comme c’est mon cas depuis 15 ans dans le cadre du master et de la licence de science politique de l’Université de Lille, enseignent sur la crise écologique et l’écologie politique, sont placés dans une situation intenable et insupportable, psychologiquement et humainement : « Non seulement ils doivent continuer à transmettre des savoirs scientifiques de qualité, mais ils doivent le faire dans un environnement saturé d’éco-anxiété, d’éco-paralysie et parfois de perte de sens. Cette tension traverse à la fois les élèves et leurs enseignants. Le danger n’est plus l’ignorance, mais l’épuisement moral. » De fait, chaque année l’actualisation de mon cours est une épreuve pour moi, et quand je donne le cours je constate que l’amphi se vide rapidement d’un grand nombre d’étudiant·es qui soit s’en tamponnent allègrement, soit sont trop angoissé·es pour entendre ce que je leur raconte. Comme me le disent en substance les jeunes qui continuent à y assister jusqu’au bout (environ un tiers de l’amphi), « les autres ne viennent pas parce que ça les déprime trop. » Un jour où je racontais cela à un collègue, celui-ci m’a demandé « Mais pourquoi tu leur racontes tout ça ? » J’avoue que sa réaction m’avait laissé assez pantois, mais je lui avais quand même répondu du tac au tac : « Est-ce que tu voudrais que je leur mente ? Tu voudrais que je leur raconte que tout va de mieux en mieux, que nous avons les solutions à portée de main, que l’avenir sera vert et radieux ? » Je me souviens qu’il était resté un peu bête…

Les auteurs de ce blog expriment ainsi ce dilemme: « L’enseignement de la durabilité environnementale ne peut plus se limiter à une simple sensibilisation aux enjeux écologiques » . Mais « les éducateurs et éducatrices doivent faire face à une tâche singulièrement exigeante. Comment enseigner sans effondrer ? Comment parler vrai sans assécher toute capacité d’agir chez les jeunes ? »

Cela fait des années que je suis confronté à ce dilemme, et chaque année davantage, puisque chaque année la situation est plus catastrophique que la précédente, à tous points de vue, et puisque l’effondrement politique et culturel va encore plus vite que l’effondrement écologique, ce qui rend encore plus délicat (ou impossible ?) le fait d’enrayer ce dernier.

Alors j’ai envie d’ajouter une troisième question aux deux citées ci-dessus : « Comment enseigner [sur l’effondrement écologique] sans s’effondrer soi-même ? » (en constatant que tout ce qu’on raconte depuis 20 ans se déploie comme une tragédie, inexorablement) Comment transmettre des connaissances indispensables pour comprendre le monde comme il va (et comme il va être !), en sachant qu’on va passer pour un Cassandre, pour un défaitiste, pour un genre millénariste moderne, en tous cas pour quelqu’un d’insupportablement déplaisant et anxiogène ? Nous sommes des dizaines de milliers à vivre cette même souffrance morale, avec ce même sentiment que quoi qu’on fasse c’est inexorable, qu’il faut préparer les jeunes générations à ça, mais que nous sommes démunis et que nous ne savons pas comment faire… Ce sont des dilemmes moraux sans fin. Les mêmes qu’avec nos enfants, d’ailleurs 🥺 Très honnêtement, si je ne pouvais pas me dire que sur mon terrain au moins, je fais ce qui doit être fait et je vois la vie se développer, je ne sais pas dans quel état nerveux je serais…

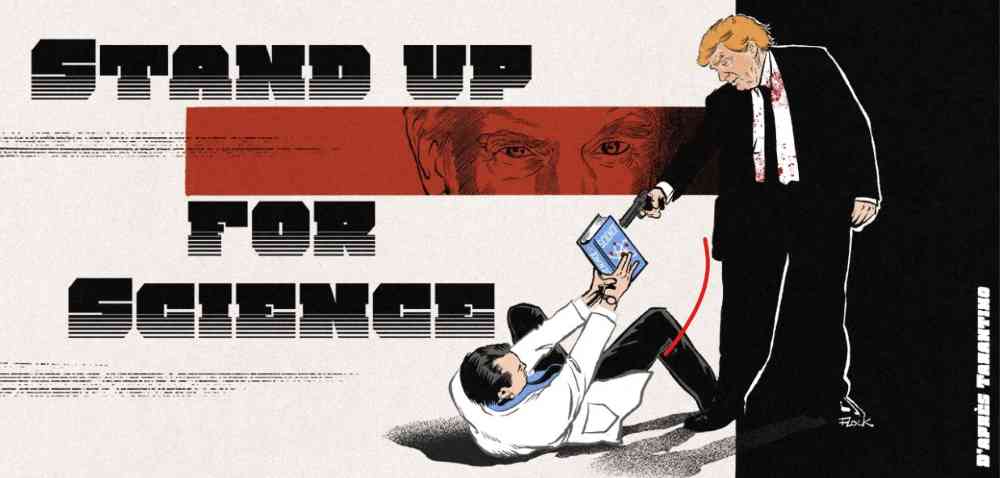

Et je n’ose même pas imaginer ce que je ressentirais si j’enseignais aux États-Unis, ce pays où l’extrême-droite démentielle au pouvoir interdit carrément de parler de la crise écologique ou climatique et va jusqu’à exiger des établissements scolaires qu’ils punissent et licencient les profs qui utilisent les mots qui permettent d’en parler ! A ce sujet je renvoie à cet article paru justement aujourd’hui sur le site de la RTS, « Les sciences du climat peuvent-elles encore être enseignées dans les écoles américaines ? » , dans lequel on lit que le site www.climate.gov, qui est une référence dans le domaine des connaissances sur le réchauffement climatique et qui proposait au début de l’année toute une série de pages didactiques sur le climat, sous forme de textes, de vidéos explicatives, de graphiques ou de bases de données, a été fermé par l’administration Trump au début de l’été. « Régulièrement mis à jour par une équipe d’experts, il était considéré comme une des ressources en ligne les plus fiables dans le domaine du climat. La majorité des enseignants y faisaient recours aux États-Unis. » Décidément, l’administration trumpiste fait entrer son pays dans un nouvel âge d’or de l’ignorance…

Mais je reviens au texte que je commente aujourd’hui. Dans ce texte, les auteurs évoque un article signé par Rebecca Williams (School of Interdisciplinary Studies, Grand Valley State University, Allendale) et Kari Grain (Department of Educational Studies, Faculty of Education, University of British Columbia, Vancouver), qui apporte une réponse stimulante à ce dilemme contemporain : « Il propose de dépasser le mythe d’un enseignement fondé sur l’optimisme en valorisant ce qu’elles nomment une praxis de l’espérance critique. » Mon ami David, qui a diffusé cet article sur LinkedIn, fait judicieusement le rapprochement entre « l’espérance critique » et le « catastrophisme éclairé » du philosophe des sciences Jean-Pierre Dupuy.

Personnellement, ça fait un paquet d’années que je formule le concept de Dupuy de façon plus abrupte, mais à mon avis correcte : « C’est foutu, sauf si… ». Et plus les années passent, plus j’ai du mal à croire au « sauf si »… Mais je ne veux pas céder au défaitisme, je veux continuer à faire ce que je peux, alors les quelques pistes proposées par Rebecca Williams et Kari Grain me paraissent vraiment très utiles :

– ne pas seulement transmettre des connaissances scientifiques solides, ne pas seulement mettre au jour les racines systémiques de la crise, mais aussi « créer des espaces où les émotions peuvent être reconnues, partagées, travaillées » , et « encourager les démarches d’engagement collectif qui permettent de retrouver une prise, même partielle, sur les situations vécues. »

– demander aux élèves de s’engager dans une action concrète, en rejoignant une initiative associative, scolaire ou universitaire en lien avec la transition écologique.

Le but n’est absolument pas que les jeunes sortent des cours en étant plus optimistes, mais de faire en sortent qu’ils soient « mieux outillés pour faire face à la complexité du monde, mieux capables de discerner les marges d’action et d’assumer leur place dans les luttes à venir. »

Dans mon cours d’amphi, j’aurai du mal à mettre ces principes en pratique, car le nombre d’élèves est important (et ce sera encore plus vrai l’année prochaine car le cours va passer en L2, avec un effectif de plus de 350). Mais en master, avec des effectifs de 20 élèves maximum, je m’en inspirerai, c’est sûr.

Voici l’article du blog en question.

//////

L’enseignement de la durabilité environnementale ne peut plus se limiter à une simple sensibilisation aux enjeux écologiques. Face aux données alarmantes issues du dernier rapport du GIEC et aux reculs politiques constatés dans de nombreux pays, les éducateurs et éducatrices doivent faire face à une tâche singulièrement exigeante. Comment enseigner sans effondrer ? Comment parler vrai sans assécher toute capacité d’agir chez les jeunes ? L’article signé par Rebecca Williams et Kari Grain [Williams, R. J. & Grain, K., « Teaching in a Time of Climate Collapse: From “An Education in Hope” to a Praxis of Critical Hope » (2025)] apporte une réponse stimulante à ce dilemme contemporain. Il propose de dépasser le mythe d’un enseignement fondé sur l’optimisme en valorisant ce qu’elles nomment une praxis de l’espérance critique.

La fin d’un monde habitable, la fin d’un récit pédagogique ?

L’alerte est désormais partagée par la quasi-totalité de la communauté scientifique. L’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré est hors d’atteinte, les conséquences sur les écosystèmes sont irréversibles, et les trajectoires actuelles mènent à une aggravation continue des effets climatiques. Pourtant, dans de nombreux pays, les engagements politiques s’amenuisent, les émissions repartent à la hausse, et les mécanismes de solidarité internationale montrent leurs limites.

Dans ce contexte, les professionnels de l’enseignement se retrouvent exposés à une forme de double peine. Non seulement ils doivent continuer à transmettre des savoirs scientifiques de qualité, mais ils doivent le faire dans un environnement saturé d’éco-anxiété, d’éco-paralysie et parfois de perte de sens. Cette tension traverse à la fois les élèves et leurs enseignants. Le danger n’est plus l’ignorance, mais l’épuisement moral.

Espérer autrement pour ne pas sombrer

Nombre d’initiatives éducatives misent encore sur l’espoir comme moteur d’engagement. Mais que signifie espérer quand la trajectoire semble déjà irréversiblement compromise ? Comment distinguer l’espérance sincère de l’optimisme naïf, ou pire, du déni politique ? C’est ici que les autrices mobilisent une approche singulière : celle de l’espérance critique, inspirée des travaux de Paulo Freire et adaptée aux urgences climatiques contemporaines.

Loin d’inviter à un sursaut de volontarisme, cette approche invite à une lucidité radicale. Il ne s’agit plus d’enseigner dans l’illusion d’un avenir meilleur, mais d’accompagner les apprenants dans la construction d’un rapport au monde où l’action reste possible, malgré l’effondrement partiel des repères. L’espérance critique ne nie pas les émotions négatives. Elle les accueille comme des signaux légitimes, parfois douloureux, mais aussi porteurs de compréhension, de dignité et de résistance.

Une pédagogie qui articule savoirs, émotions, systèmes et actions

L’article propose une structuration pédagogique autour de quatre dimensions indissociables. D’abord, transmettre des connaissances scientifiques solides sur l’état du climat, les limites planétaires et les trajectoires à venir. Ensuite, créer des espaces où les émotions peuvent être reconnues, partagées, travaillées. Troisièmement, mettre au jour les racines systémiques de la crise, en interrogeant les modèles de développement, les logiques extractivistes et les héritages coloniaux. Enfin, encourager les démarches d’engagement collectif qui permettent de retrouver une prise, même partielle, sur les situations vécues.

Cette approche globale ne repose pas sur des recettes toutes faites. Elle suppose une transformation du rôle de l’enseignant, qui devient un guide capable d’alterner entre écoute, confrontation, exposition des faits et accompagnement vers l’action. Il s’agit d’apprendre à penser et ressentir à plusieurs, dans la complexité, sans renoncer à la responsabilité.

Un exemple concret de transformation éducative

Pour illustrer leur propos, les autrices s’appuient sur un cours universitaire intitulé Wicked Problems of Sustainability. Les étudiants y sont invités à mener un double projet. D’un côté, ils développent des pratiques hebdomadaires de régulation émotionnelle, comme la méditation, la création artistique ou les activités en nature. De l’autre, ils s’engagent dans une action concrète, en rejoignant une initiative associative ou universitaire en lien avec la transition écologique.

Le cours intègre aussi une lecture critique des systèmes en place. Les étudiant·es enquêtent sur le fonctionnement du système alimentaire de leur campus, découvrant au passage des mécanismes d’exploitation méconnus, des inégalités profondes et un manque criant de cohérence entre discours et pratiques institutionnelles. La colère exprimée par les étudiants n’est pas réprimée. Elle devient un moteur pour penser autrement les responsabilités, les alliances possibles, et les stratégies d’action.

Vers une transformation durable des pratiques pédagogiques

Cette expérimentation pédagogique montre qu’il est possible d’articuler transmission des savoirs, écoute des émotions, analyse systémique et engagement local. Les étudiant·es en sortent transformés. Non pas plus optimistes, mais mieux outillés pour faire face à la complexité du monde, mieux capables de discerner les marges d’action et d’assumer leur place dans les luttes à venir.

L’espérance critique ne promet pas un avenir radieux. Elle invite à habiter notre époque avec dignité. Elle repose sur l’idée que le courage ne réside pas dans l’assurance d’un succès, mais dans la capacité à continuer à agir, à aimer, à s’indigner, malgré tout.

Et maintenant ? Pour une éducation qui forme à tenir debout

L’article se termine sur une question sans réponse définitive. Que vaut encore l’espoir si son objet n’est plus atteignable ? Les auteurs ne cherchent pas à résoudre cette tension. Ils suggèrent plutôt que chaque dixième de degré évité, chaque espèce protégée, chaque lien humain restauré constitue en soi une victoire. Non parce qu’il s’agirait de gagner, mais parce qu’il s’agit de tenir, ensemble, dans un monde abîmé.

L’espérance critique, telle qu’elle est proposée ici, est donc moins une émotion qu’une posture éthique. Elle transforme la manière d’enseigner, de vivre et de lutter. Elle invite à transmettre autrement : non pas des illusions, mais des ressources intérieures, des grilles de lecture, et des gestes pour ne pas détourner les yeux.

Car enseigner aujourd’hui, c’est peut-être cela : tenir une lampe dans la nuit, non pour prétendre l’éclairer tout entière, mais pour montrer qu’il reste des chemins, et que certains, malgré tout, les empruntent.

Bel article Gregory. Quand on pense que certains elus senateurs ( ceux qui se goinfrent ) et députés n’ont pas voulu dont ceux du RN et d’ une droite réactionnaire des repas étudiants à 1euro. Ils servent un système qui ecrase le corps social d’en bas.

Merci Xavier! On croit être arrivé au fond du fond de l’indécence, mais non, ils creusent encore (cf. Macron qui reçoit à l’Elysée Sarkozy le voyou de la République! Mais qu’ont-ils dans le crâne? Comment peuvent-ils ne pas se rendre compte de ce qu’ils font? ça me dépasse