J’ai déjà parlé une fois du « patrimoine de la chanson française » , à propos de Serge Gainsbourg. Voilà une deuxième occasion de reprendre cette expression à propos de ce texte merveilleux de l’un de nos grands poètes (pour ma part celui que je préfère), magnifiquement mis en musique par Joseph Kosma, et interprété avec une classe et une élégance souveraines par Yves Montand. Peut-être est-ce la plus belle de toutes les chansons en français ?

« C’est une chanson… » qui a été écrite initialement pour le générique d’un film de Marcel Carné (« Les portes de la nuit » ) , sur la base d’une mélodie que Joseph Kosma avait composée auparavant pour un ballet, et sur laquelle Jacques Prévert a posé un texte dont il a lui-même dit qu’il est « simple comme bonjour » . Dans le film, finalement il n’y a eu de la chanson que quelques mots fredonnés par Yves Montand et Nathalie Nattier, et elle est y passée totalement inaperçue.

Un échec très provisoire, puisque quelques années plus tard, après qu’Yves Montand et Juliette Gréco l’aient beaucoup chantée sur scène (bien que le premier n’y croyait guère au départ – « la mélodie est trop compliquée et n’a aucune chance d’intéresser le public » ) , « Les feuilles mortes » s’est finalement imposée comme un immense succès international. C’est l’une des chansons françaises les plus enregistrées dans le monde, avec « Comme d’habitude » . Adaptée en anglais par Johnny Mercer (« Autumn Leaves » ) , elle est même devenue ce qu’on appelle un « standard » , notamment repris par Frank Sinatra et Nat King Cole, puis par des quantités de jazzmen (j’ai d’ailleurs partagé cet hiver une version fantastique sur un album du saxophoniste Cannonball Adderley). Il paraît qu’il existe plus de 600 versions enregistrées de cette chanson, dans toutes les langues et dans tous les styles, avec des sacrées surprises comme la version d’Iggy Pop.

Bref, heureusement que Montand a insisté!

Le texte raconte une histoire éternelle que tout le monde a vécu (on s’est aimés, on a été heureux, puis on s’est séparés), avec des mots si simples que n’importe écolier pourrait les comprendre, voire les écrire.

Il y a eu « des jours heureux où nous étions amis / En ce temps-là la vie était plus belle / et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui » . Mais aujourd’hui ce temps est fané et il n’y a plus que feuilles mortes, souvenirs et regrets, que le vent du nord emporte sans égard pour les anciens amants. L’un des deux s’en souvient plus que l’autre (« Oh, je voudrais tant que tu te souviennes » , « Tu vois, je n’ai pas oublié » ) , peut-être parce qu’il est encore hanté par la voix de l’autre, de cet autre qui, alors qu’ils étaient ensemble, fredonnait souvent une mélodie du bonheur. Je ne crois pas qu’on ait écrit et chanté de façon aussi déchirante, c’est le cas de le dire, le fait tragique que « la vie sépare ceux qui s’aiment / tout doucement, sans faire de bruit » .

Peut-être que ce qui a permis le succès de cette chanson, c’est le fait que sur le plan musical elle soit si inhabituelle, si bizarre, presque bancale. Pas de refrain. Une introduction parlée et a capella pas loin d’être aussi longue que la partie chantée. Un troisième quatrain chanté, mais sur une mélodie différente de celle qui suit, comme si c’était une deuxième intro. Et pour finir, cette mélodie simplissime et ensorcelante, qui s’envole lentement et qui finit par redescendre aussi délicatement qu’un flocon de neige, venant appuyer avec légèreté le texte, soulignant magnifiquement la mélancolie et la nostalgie de cet amour perdu. C’est une chanson qui, sur le plan mélodique, prend l’allure d’une errance ou d’une vagabondage, comme l’est la rêverie nostalgique qui nous ramène au temps passé.

Les personnes qui étaient à l’origine de la création de cette chanson, qui l’ont entendue dans ses toutes premières versions, qui ont été aux premières loges, ont tout de suite été saisies par cette magie, comme en témoigne ce souvenir de Marcel Carné, qui évoque un déjeuner entre lui, Kosma, Prévert et Gabin: « Kosma se met au piano et attaque doucement à mi-voix «Oh je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.» La mélodie s’élève doucement, prenante pour finir par devenir envoûtante. À peine Kosma a-t-il plaqué le dernier accord que, perdu dans un rêve, Gabin lui demande: «Rejoue encore…» Dix fois au cours du repas, Kosma se remettra au piano… Jacques, heureux, savoure… Quant à moi, j’ai l’impression que quoi qu’il arrive, je n’oublierai jamais la douceur de ces instants… »

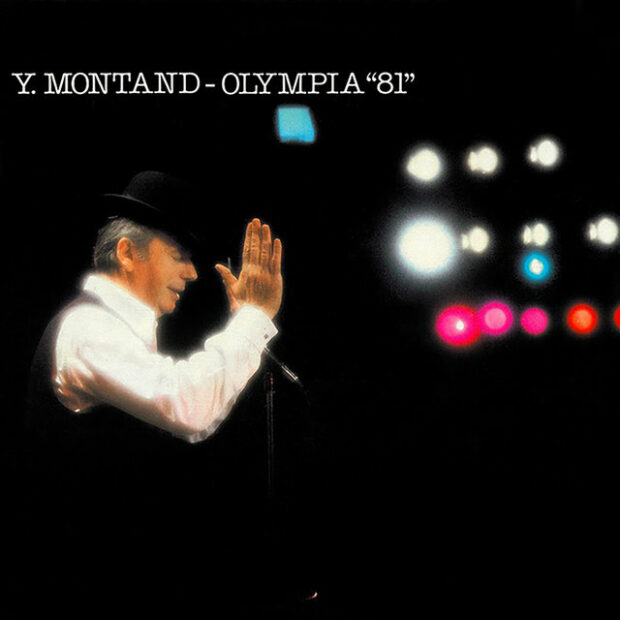

Ici murmurée puis chantée par Yves Montand à l’Olympia, la chanson provoque un silence impressionnant, une sorte de recueillement rituel, comme si au sein du public chacun, après l’avoir réclamée avec excitation, retenait son souffle en pensant avec émotion à un épisode de sa propre histoire enfoui dans sa mémoire, mais toujours prêt à rejaillir. La voix nette, chaude et charnelle de Montand magnifie le texte et la mélodie, comme si la chanson avait été écrite pour lui, et pour son public, pour ce jour précis.

Et puis il y a une dernière chose qui me touche énormément dans cette chanson: mon grand-père maternel, qui n’écoutait quasiment jamais de musique, mais qui chantonnait souvent des comptines pour ses petits-enfants et qui avait une très jolie voix, l’aimait beaucoup. Un signe parmi d’autres que « Les feuilles mortes » , c’est l’un des points de jonction les plus élevés qui soient entre la « chanson française » , exigeante et « cultivée » (en l’occurrence très rive gauche), et la chanson populaire, celle que l’on fredonne dans les rues, les bals, les cafés, les cuisines, les salles de bains, les ateliers ou les potagers, qui s’insinue dans les mémoires, et que l’on se transmet de génération en génération comme un trésor précieux.

« C’est une chanson qui nous ressemble,

toi tu m’aimais, et je t’aimais

Nous vivions tous les deux ensemble,

toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment,

tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable

les pas des amants désunis »