Il y a quelques temps, à l’occasion du partage d’un morceau de Duke Ellington, j’ai écrit que je ne suis pas très fan d’Ella Fitzgerald, eh bien en voici la raison: à côté de Lady Day, elle me paraît bien fade et lisse.

Je n’aime pas trop les voix qui sont parfaites sur le plan technique. Je leur préfère infiniment les voix cassées, éraillées, fragiles, instables – celles qui sont parcourues de fêlures à travers lesquelles c’est l’âme qui se dévoile. Les voix qui semblent toujours à la limite de craquer, et qui craquent souvent, mais c’est précisément ce que j’aime, car c’est justement dans ces moments-là que jaillit la lumière intérieure.

C’est pour cela que pour moi, Billie Holiday est la plus grande chanteuse de l’histoire du jazz.

Sa courte vie (elle est morte à 44 ans seulement) a été une vallée de larmes, et pas grand chose ne lui a été épargné.

À sa naissance, la petite Eleanora Harris Fagan n’a pas été reconnue par son père, et sa mère, qui se prostituait à l’occasion, ne s’occupait quasiment pas d’elle, si bien qu’elle a été ballottée entre sa grand-mère, des tantes ou des cousines. Durant son adolescence très difficile, entamée par un viol commis par son voisin à l’âge de dix ans, elle a été placée dans des maisons de redressement réservées aux jeunes noirs, où elle a été brutalisée et violentée à nouveau. Après avoir vécu en pointillé ici ou là, la petite Eleanora est finalement devenue ce que les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance appellent aujourd’hui une « incasable » – celle dont personne ne veut, qui peut hurler sa détresse sans que personne ne prenne la peine de l’écouter, parce tout le monde n’a qu’une idée en tête: se débarrasser de la patate chaude.

Dans cette enfance chaotique, il y avait bien eu, heureusement, une personne avec laquelle elle avait pu nouer une relation d’attachement sécurisante: sa grand-mère maternelle, qui l’a recueillie quand elle était toute petite. Mais même ce lien fut à l’origine d’un drame: cette grand-mère est morte alors qu’Eleanora était très jeune, et la légende raconte que c’est arrivé pendant que la petite fille dormait sur ses genoux – on imagine sa réaction épouvantée à son réveil…

Une fois arrivée à New-York à l’âge de treize ans, Eleanora a fait des ménages mais elle a fini, comme sa mère, par se prostituer. Arrêtée pour cela, elle fait un premier séjour en prison, à l’issue duquel elle se lance vraiment dans la musique en prenant le pseudonyme de Billie Holiday.

C’est alors que commence pour elle une période souvent qualifiée de faste, professionnellement s’entend: elle connaît le succès dans des collaborations avec des légendes comme Louis Armstrong, Duke Ellington, Art Tatum, Lester Young, Dizzie Gillespie ou Ben Webster, et au sein des grands orchestres de Count Basie et d’Artie Shaw.

Mais après avoir multiplié des liaisons amoureuses sans lendemain, elle se marie avec Jimmy Monroe, un escroc drogué et violent. Sous sa coupe, elle s’habitue à différentes addictions et retourne en prison. Elle réussit à le quitter, mais c’est pour tomber dans les bras d’autres hommes tout aussi lamentables et toxiques, manipulateurs et brutaux (notamment Joe Guy, avec qui elle renouera plusieurs fois), et aussi pour entamer de brèves liaisons avec quelques femmes.

Les deux dernières décennies de sa vie ont été marquées par un contraste tragique. Sa carrière musicale reste au sommet, elle vend de plus en plus de disques et ses cachets sont de plus en plus coquets. Mais dans sa vie personnelle elle s’enfonce dans un déclin progressif: profondément dépressive (surtout dans les mois qui suivent le décès de sa mère), dépendante à l’alcool, à l’héroïne puis au LSD, elle commence à rater ses rendez-vous, à arriver ivre à ses concerts, à oublier ses paroles, à insulter des inconnus, à se battre en pleine rue ou dans des bars… Elle est de plus en plus souvent arrêtée pour possession de drogue, de plus en plus sous la coupe des hommes qui vivent avec elle et qui exploitent son talent et sa faiblesse en la dépouillant de ses revenus. La fin de sa vie est franchement pathétique, et elle meurt affaiblie par de nombreuses maladies (cirrhose, insuffisance rénale, oedème pulmonaire…)

Et comme si la vie personnelle de Billie Holiday ne suffisait pas, elle a en plus été victime du racisme, empêchée de chanter dans certains orchestres ou clubs, d’autant plus qu’elle chantait souvent le magnifique hymne « Strange fruit », en hommage aux esclaves pendus haut et court par leurs maîtres. L’esclavage avait bien sûr marqué la famille de Billie Holiday: sa grand-mère maternelle avait été violée sans répit par son maître, dont elle avait eu 17 enfants (17!).

Dans cette vie de misère, il n’y a guère eu de répits. L’un des rares aura été son amitié avec le saxophoniste tenor Lester Young, qui savait l’inviter à explorer et à exprimer son côté lumineux, et qui a inventé pour elle ce beau et classieux surnom de « Lady Day » .

Il fallait cette longue description de la vie tragique et sordide de Billie Holiday pour comprendre où elle allait chercher la vulnérabilité et la souffrance qui s’exprimaient dans sa voix. Elle a incarné une dimension qui est l’une des plus importantes dans l’histoire du jazz et du blues, la dimension christique, la recherche d’une rédemption par l’exposition des stigmates. À travers ses chansons, elle a raconté sa vie marquée au fer rouge par l’abandon, les négligences, les deuils, les violences, les lynchages, les funérailles, les trahisons, la manipulation, les spoliations… Comment aurait-elle pu chanter autre chose que la souffrance ? En tous cas elle n’a pas fait partie de celles et ceux qui, comme Duke Ellington, Louis Armstrong ou John Coltrane, rendaient grâce au Créateur à travers leurs compositions, leurs enregistrements et leurs concerts. La beauté du monde, la douceur et les plaisirs de la vie, elle n’en a pas beaucoup vu la couleur.

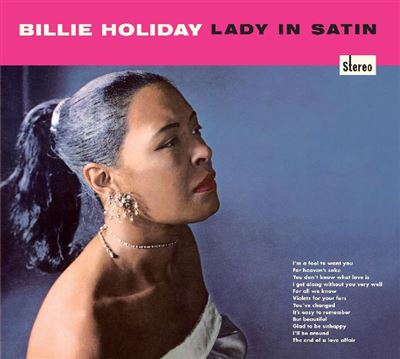

Enregistré et publié en 1958, le fascinant et bouleversant « Lady in satin » est l’avant-dernier album de Billie Holiday, et le dernier qu’elle ait sorti de son vivant. Les douze chansons qu’il contient sont toutes des standards inédits pour elles, et toutes sont chantées avec en accompagnement le somptueux orchestre de Ray Ellis, qui est l’auteur des arrangements splendides, lyriques et mélodramatiques. À l’époque on a beaucoup dit que la musique de ce disque était « vieillotte » ou même « ringarde » – il faut dire que le free jazz était en train de s’imposer. On a aussi glosé sur le fait que Billie Holiday avait besoin de se reposer sur un « coussin orchestral » afin de masquer ses faiblesses vocales. Honnêtement, je n’arrive pas bien à comprendre comment on peut être hermétique à cette musique. Pour moi, les arrangements de Ray Ellis sont parfaits car ils mettent en lumière Lady Day de façon délicate et respectueuse, comme elle le méritait. Ce qui est magnifique dans ce disque, c’est justement le contraste entre la voix meurtrie de Billie Holiday et les arrangements doux et bienveillants (écoutez, dans cette chanson, la splendide phrase au trombone qui apparaît à 2’20). Comme l’a écrit justement un chroniqueur de « Lady in satin », ces douze chansons décrivent « une longue agonie entourée d’une certaine forme de sérénité » .

Cet album aura sans doute été l’un des rares moments vraiment lumineux de sa vie, mais la tonalité générale de « Lady in satin » n’est pas pour autant paisible. Il est rare qu’un disque corresponde à ce point à la définition du chant du cygne. Billie Holiday offre ici le meilleur de ce qu’elle est encore capable de sortir d’elle-même, mais elle ne ment pas sur ce qu’a été son parcours, et les textes décrivent les épisodes douloureux qu’elle a vécus de façon récurrente: la difficulté à s’extraire des influences toxiques, les ruptures, la solitude, la violence, l’humiliation…

Une des chansons de l’album, « Glad to be unhappy » , dit le peu d’espoir et de lumière auquel Billie pouvait encore se raccrocher. « I’m so unhappy / but oh so glad » : de l’acceptation de la souffrance pourrait-il sortir une forme de sérénité ? Et est-ce que Billie Holiday y croyait vraiment ? J’ai plutôt l’impression qu’à travers ce choix de standard, Billie Holiday essaye de se convaincre elle-même qu’elle a accepté sa destinée et fait la paix avec elle-même. En vain, à mon avis: étant donné la façon dont elle la chante, « Glad to be unhappy » ressemble moins à un hymne à la vie qu’à une prière pour en être enfin libérée.

Dans tout l’album, la voix de Billie Holiday est à fleur de peau, en permanence sur un fil de funambule, infiniment poignante. À chaque fois que je l’écoute, je me dis qu’il n’y a pas d’artiste à qui l’adjectif « déchirant » s’applique mieux qu’à elle.

Et c’est particulièrement vrai dans cette chanson, où elle s’avoue vaincue par l’amour qu’elle continue à éprouver pour un homme dont elle sait pourtant qu’il est pour elle une malédiction, que ce soit parce qu’il la bat, parce qu’il la trompe ou parce qu’il l’exploite. Eleanora Fagan a été trop fracassée par la vie pour que Billie Holiday parvienne à trouver le bonheur, et au seuil de la mort qu’elle pressentait peut-être, il ne lui restait qu’à exposer le désastre qu’avait été sa vie, malgré le succès. À chaque fois qu’elle a approché l’amour, il était de toutes façons voué à l’échec.

Ce qui me marque le plus en écoutant « I’m a fool to want you » , c’est évidemment la voix de Billie Holiday, une voix brisée dans laquelle est nichée une vie entière de souffrance et de désespoir. Tellement usée par la cigarette et l’alcool, tellement déchirée, tellement écorchée, tellement décharnée qu’à la sortie du disque, elle a été critiquée par beaucoup. « Billie Holiday ne sait plus chanter » , a-t-on écrit à l’époque. Je crois au contraire que personne n’a jamais chanté de façon aussi juste et sincère. Moins de technique, moins de puissance, moins de virtuosité, mais plus d’émotion, et c’est cela que je cherche: le chant est un art, pas un sport.

Le dernier vers de « I’m a fool to want you » illustre cela à la perfection: il est chanté comme si Billie Holiday était déjà outre-tombe, comme si sa poitrine, sa gorge et ses cordes vocales se déchiraient physiquement sur le « can’t » . Et moi qui l’écoute, j’en suis saisi à chaque fois.

« Time and time again I said I’d leave you

Time and time again I went away

But then would come the time when I would need you

And once again these words I’ll have to say

I’m a fool to want you

Pity me, I need you

I know it’s wrong, it must be wrong

But right or wrong, I can’t get along

without you

I can’t get along without you »