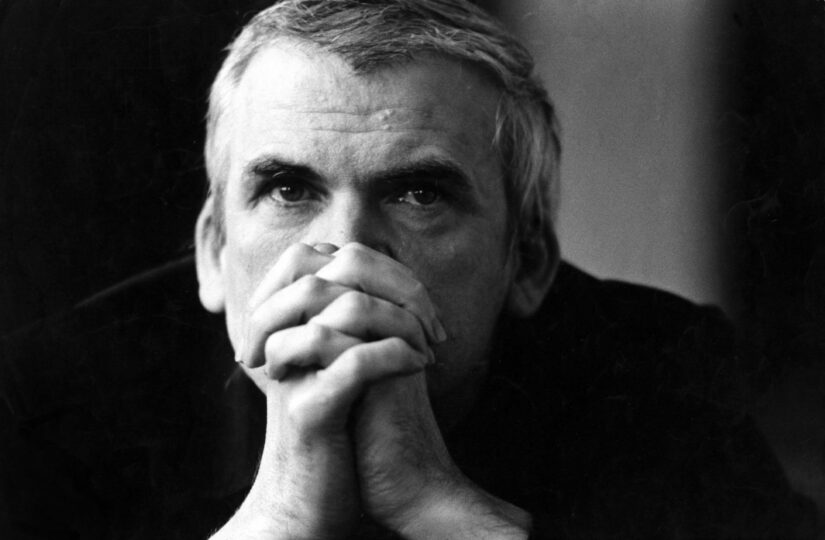

L’écrivain tchèque Milan Kundera vient de mourir à Paris à l’âge de 94 ans.

J’avais lu plusieurs de ses livres lorsque j’étais dans ma première année d’étudiant, et ils m’avaient beaucoup marqué pour différentes raisons: la langue simple et magnifique de Kundera, son art de l’aphorisme (par exemple « On ne badine pas avec les métaphores. L’amour peut naître d’une seule métaphore« ), son romantisme douloureux, et puis sa façon de mélanger le récit de l’histoire de ses personnages avec une réflexion sur la société, la politique, la métaphysique, l’amour, l’amitié, la liberté, la mort, etc. Au beau milieu d’un paragraphe plus ou moins trivial, on peut tomber sur une réflexion qui donne envie de poser le livre et de se mettre à méditer sur le sens et la portée de ce qu’on vient de lire, qui donne l’impression qu’on vient peut-être d’être pénétré par des phrases qui vont bouleverser notre vie, en tous cas dont on se souviendra et auxquelles on reviendra souvent. J’adore ça, et j’en cite un exemple en dessous de cette courte présentation.

Je ne me rappelais plus lequel des livres de Kundera j’avais préféré (L’insoutenable légèreté de l’être, Risibles amours ou Le livre du rire et de l’oubli). Il y a quelques temps, j’ai eu envie d’en relire un, et le hasard veut que je me suis justement replongé il y a une semaine dans L’insoutenable légèreté de l’être, un livre à la construction extrêmement subtile, qui raconte de façon parallèle et avec de multiples allers-retours temporels l’histoire de quatre personnages principaux (Tereza, Tomas, Sabina et Franz), qui incarnent chacun de grands principes de vie ou de grandes valeurs, qui ne cessent de se croiser, de se heurter, de se frotter, de se perdre, de se fuir, de se chercher et de se retrouver, et qui chacun à leur manière s’efforcent de trouver un moyen de s’arracher à la pesanteur insupportable du monde.

« Nous avons tous besoin que quelqu’un nous regarde. On pourrait nous ranger en quatre catégories selon le type de regard sous lequel nous voulons vivre.

La première cherche le regard d’un nombre infini d’yeux anonymes, autrement dit le regard du public. C’est le cas du chanteur allemand et de la star américaine, c’est aussi le cas du journaliste au menton en galoche. (…)

Dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui ne peuvent vivre sans le regard d’une multitude d’yeux familiers. Ce sont les inlassables organisateurs de cocktails et de dîners. Ils sont plus heureux que les gens de la première catégorie qui, lorsqu’ils perdent le public, s’imaginent que les lumières se sont éteintes dans la salle de leur vie. C’est ce qui leur arrive à presque tous, un jour ou l’autre. Les gens de la deuxième catégorie, par contre, parviennent presque toujours à se procurer quelque regard. (…)

Vient ensuite la troisième catégorie, la catégorie de ceux qui ont besoin d’être sous les yeux de l’être aimé. Leur condition est tout aussi dangereuse que celle des gens du premier groupe. Que les yeux de l’être aimé se ferment, la salle sera plongée dans l’obscurité. (…)

Enfin, il y a la quatrième catégorie, la plus rare, ceux qui vivent sous le regard imaginaire d’êtres absents. Ce sont les rêveurs. (…) Le fils de Tomas appartient à la même catégorie. (…). Le regard auquel il aspire, c’est le regard des yeux de Tomas. (…) Il apprit que Tomas aussi vivait à la campagne et ça lui fit plaisir. Le destin avait rendu leurs vies symétriques! C’est ce qui l’incita à lui écrire une lettre. Il ne demandait pas de réponse. Il ne voulait qu’une chose: que Tomas pose son regard sur sa vie. »

Devant un tel passage, je me suis tout de suite demandé, évidemment, à quelle catégorie j’appartiens.

Je crois que je me suis construit sur la base d’un mélange de la première (la recherche de la reconnaissance du public – « I wanna be adored« , comme le chantent les Stone roses avec un orgueil blessé), de la troisième (le romantisme enflammé, qui fait espérer que l’amour passion remplira le vide et évacuera l’angoisse), et de la quatrième (l’irrépressible nostalgie, qui fait penser que le paradis a peut-être existé, à cet endroit là, à ce moment-là, avec cette ou ces personne(s) là, mais que depuis il a été perdu et que je ne peux que m’efforcer de maintenir en moi son souvenir vacillant). Ce sont, je le sais bien, trois manières assez maladives de partir en quête du regard d’autrui.

Je crois aussi que de plus en plus, ce à quoi j’aspire, c’est de me rapprocher de la deuxième catégorie, mais surtout pas dans la version mondaine (l’organisation des dîners et des cocktails dans lesquels les conversations sont superficielles car chacune et chacun s’attache à « bien » jouer les rôles sociaux qui lui ont été assignés, donc à ne pas être un individu singulier mais un personnage): plutôt dans la création, avec des gens que j’aime et dont je partagerai la vie, d’une version moderne du Jardin, cette école philosophique créée par Épicure en 306 avant Jésus-Christ et installée au nord d’Athènes. Cette école était ouverte aux hommes, aux femmes et aux esclaves, et Épicure y enseignait les moyens de parvenir à la paix de l’âme (l’ataraxie) – ce qui d’une certaine manière veut dire à peu près la même chose que « échapper à l’insoutenable légèreté de l’être »…

[Merci à Karine de m’avoir mis sous les yeux un cinquième regard, que Kundera n’évoque pas et auquel je n’ai pas pensé non plus, alors qu’il est le plus important: le nôtre. Nous sommes des mammifères sociaux et nous avons besoin du regard des autres, et aussi de leur contact, de leurs mains, de leur peau, de leur voix… Mais en effet, il ne faudrait pas oublier de faire ses choix de vie d’abord sous ses propres yeux. Là aussi j’ai beaucoup à apprendre…]