S’il y a un groupe pour lequel la formule convenue de « groupe mythique » a un sens, c’est bien le Velvet underground. Il a sorti cinq albums en l’espace de six ans (entre 1967 et 1973), et durant cette période il a bien mérité son nom, puisqu’il était essentiellement connu dans l’effervescence des milieux alternatifs de New York.

Mais après sa dissolution, le groupe a gagné en réputation et a très fortement influencé de nombreux artistes tels que David Bowie et Brian Eno, ainsi que de nombreux courants musicaux (le glam rock, le rock psychédélique, le punk, le rock alternatif, la new wave…). Aujourd’hui le le Velvet underground fait l’objet d’une véritable vénération par d’innombrables fans (j’en connais quelques-uns). Il est entré au Rock and Roll Hall of Fame en 1996, et en 2004 le magazine musical Rolling Stone l’a classé à la 19ème place d’un classement des 100 plus grands artistes de tous les temps.

Si le Velvet underground a eu une telle influence et une telle postérité, c’est sans doute parce que ses compositions et ses performances scéniques étaient marquées par une recherche artistique prononcée – il faut dire qu’il a été produit par Andy Warhol, ceci explique cela. Le duo de choc qui a donné le jour au groupe, composé de Lou Reed et de John Cale, se reconnaissait tout à fait dans l’univers avant-gardiste de la Factory, et il en a repris les thèmes essentiels: le pop art, les drogues dures (l’une des chansons les plus connues s’intitule « Heroin » ), la protestation contre le conformisme, la subversion et la transgression des codes sexuels et et des comportement dominants et considérés comme « normaux » , la valorisation des marginaux et des paumés de la grande pomme et d’ailleurs, la contre-culture, le sado-masochisme, la complaisance pour les trajectoires malheureuses et même maudites…

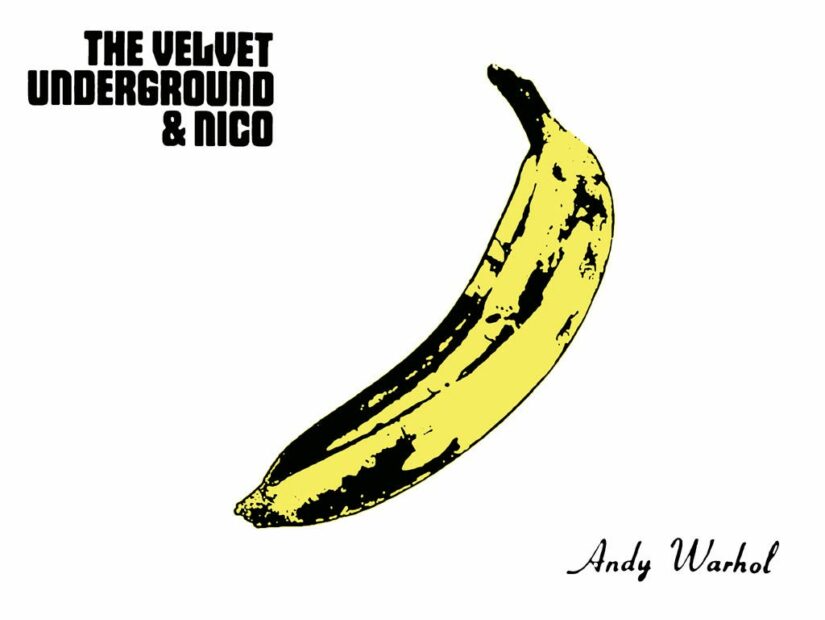

Si le Velvet underground est légendaire, c’est en grande partie grâce à ce premier album qui est est encore plus mythique que le groupe lui-même, ne serait-ce que pour sa cultissime pochette imaginée et dessinée par Andy Warhol himself (une banane jaune autocollante, qui une fois détachée révélait une banane pelée, mais rose cette fois-ci), et aussi du fait de la présence sur trois chansons de la très charismatique actrice, mannequin et chanteuse allemande Nico.

À sa sortie, le disque s’est très peu vendu (il faut dire qu’il a été retiré des bacs pendant un certain temps à cause d’un problème de droit à l’image), au point que la première édition est devenue une pièce de collection très rare. Ce n’est qu’au bout de quelques années qu’il a été reconnu comme un grand album, particulièrement novateur. Brian Eno aime raconter une conversation avec Lou Reed durant laquelle celui-ci lui a dit que le premier album des Velvet Underground n’a été vendu qu’à 30.000 exemplaires dans ses cinq premières années. Selon Brian Eno, ça n’a pas empêché cet album d’avoir une influence tout à fait extraordinaire: « Je pense que chacun de ceux qui ont acheté une de ces 30.000 copies a fondé un groupe! »

Comme la plupart des jazzmen de l’époque du bebop, John Cale et Lou Reed estimaient normal d’écrire, de composer et de jouer sous l’emprise des drogues. Cela se traduit dans leur musique par des rythmes répétitifs et hypnotiques, qui donnent parfois une impression très malaisante. La voix de Lou Reed, oscillant entre le parlé-chanté et la mélopée dandy, renforce la sensation d’être plongé dans une atmosphère défoncée.

Sur beaucoup de titres de l’album, notamment ceux qui évoquent la drogue ou ce qu’on appelait encore à l’époque les « perversions sexuelles », la musique est assez complexe, abrasive et déstabilisante. Je vois bien que ces morceaux sont exceptionnels (notamment la montée en puissance tachycardique de « Heroin » , ou la noirceur poisseuse et frénétique de « I’m waiting for the man » , qui évoque une transaction avec un dealer)… mais ce ne sont pas ceux que je préfère écouter.

« Sunday morning » , en revanche, est une superbe ballade mélancolique et faussement enfantine, qui me touche beaucoup par sa musicalité simple et belle: une mélodie tranquille et apaisante, une orchestration envoûtante, un carillon candide qui semble nous tirer d’un rêve délicieux un dimanche matin…

Pourtant cette atmosphère est trompeuse, car cette chanson est en fait une chronique désabusée des soirées mondaines, celles dont on sort parfois avec une impression d’oppression ou même de paranoïa devant tant d’hypocrisie et de fiel (mal) maquillés. C’est aussi une description par Lou Reed des sensations nauséeuses et troubles qu’il avait l’habitude d’éprouver en redescendant d’un shoot d’héroïne.

Comme souvent chez Lou Reed, « Sunday morning » est comme une fleur sublime qui a poussé sur un tas de fumier.

« Watch out, the world’s behind you

There’s always someone around you who will call

It’s nothing at all »