Cette chanson, l’une des plus célèbres de Bruce Springsteen, est sortie sur celui de ses albums, « Born in the USA » (1984), qui est sans doute le plus connu mais aussi le plus méconnu – je veux dire par là qu’il est le plus mal interprété: beaucoup l’ont vu comme un hymne à la grandeur de l’Amérique (comme une espèce de MAGA par anticipation), alors qu’il s’agit au contraire d’un constat critique sur la façon dont les États-Unis de Ronald Reagan et de la contre-révolution libérale étaient en train de trahir le rêve américain et d’abandonner à leur sort la classe ouvrière, les pauvres, les noir·es, les vétérans…

« Dancing in the dark » est aussi une chanson très émouvante parce qu’elle exprime une lassitude et même un désespoir lancinants et poignants, tout en rendant hommage à la fierté et au courage dont font preuve les oublié·es de ce rêve américain, dont la vie est difficile et qui doivent se battre chaque jour pour ne pas perdre pied. En ce sens, « Dancing in the dark » est pour moi une chanson héroïque, ce qui transparaît dans son texte, mais aussi dans sa musique énergique et aérienne.

L’histoire de ce morceau est assez significative pour être retracée. Au début de l’année 1984, alors que le Boss et son groupe ont déjà enregistré de nombreuses chansons pour son prochain album, son manager Jon Landau lui formule une demande qui l’agace fortement: non seulement il va devoir écarter plusieurs dizaines de ces chansons (!), mais en outre il faudrait qu’il en enregistre une nouvelle qui puisse être sortie en 45 tours pour « ferrer » le public pop et lancer « Born in the USA » quelques mois plus tard. Dans un premier temps, Bruce Springsteen envoie bouler son manager en lui disant en substance que s’il veut un tube, il n’a qu’à se sortir les doigts et à l’écrire lui-même. Mais le soir même, il va se mettre à la tâche et composer « Dancing in the dark » en quelques heures. On peut donc supposer que le refrain est une pique adressée à Jon Landau, à qui il reproche d’imaginer qu’on peut sortir un tube sur commande et d’un claquement de doigts (« You can’t start a fire without a spark » ). Clairement, le chanteur avait autre chose à foutre ce soir là que de se torturer le cerveau pour pondre une chanson (« I’m sick of sittin’ ’round here tryin’ to write this book » ).

Mais quand on sait que Bruce Springsteen traversait alors une phase difficile de sa vie, le texte prend une portée bien plus large, et foncièrement pessimiste. De nombreux passages évoquent la lassitude, la fatigue (« I ain’t nothin’ but tired » ), le sentiment de vivre une vie dénuée de sens et de direction (« I ain’t gettin’ nowhere« ) , une vie dans laquelle rien ne se passe (« You sit around gettin’ older » ). Bruce Springsteen met un scène un homme épuisé, dégoûté de lui-même (« I’m just tired and bored with myself » ), qui ne rêve que d’une chose: se barrer du « trou pourri » dans lequel il est encalminé et aller ailleurs, puisque ailleurs il se passe forcément plus de choses intéressantes, ou plutôt parce qu’ailleurs il se passe des choses, tout simplement (« There’s somethin’ happenin’ somewhere » ). Et quand on est englué dans cette rage amère et désolée, il n’y a qu’un pas entre fuir l’endroit où l’on vit et se fuir soi-même (« Wanna change my clothes, my hair, my face » )…

Mais face au constat d’une vie profondément frustrante, dans laquelle on n’a pas plus à dire à la femme qui partage sa vie quand on rentre éreinté du travail que quand on se lève pour s’y rendre, les paroles de « Dancing in the dark » décrivent deux portes de sortie assez différentes.

La première, c’est l’étourdissement dans la fête, la danse et le sexe: au refrain, cet homme invite sa chérie à le regarder avec intensité et à l’accompagner pour danser. Ce qui lui permet de tenir pendant sa semaine de travail de nuit, c’est la perspective d’oublier, le temps du week-end, l’existence sans lendemain dans laquelle il va devoir replonger dès le lundi. C’est un divertissement, au sens pascalien du terme, au sens où ça ne règle rien et où ça ne permet pas d’aller vers quelque chose de vraiment désirable: danser dans le noir, cela soulage, mais ça n’ouvre pas place à une lumière qui viendrait éclairer la vie toute entière…

Cependant il me semble que de façon subtile, les paroles de Bruce Springsteen évoquent aussi la solution qui est sans doute la meilleure quand on est écrasé par la détresse: ce qu’il faut alors, c’est trouver la force de se lever, de se bouger et d’agir, au lieu de se lamenter sur son sort. « You can’t start a fire / Sittin’ ’round cryin’ over a broken heart. » Quand ça va mal, l’important est de ne pas rester immobile, de secouer la poussière et les kilogrammes de chagrin ou d’angoisse qui nous écrasent, et d’avancer, même un pauvre pas après l’autre, même sans trop savoir encore dans quelle direction on va, même sans la moindre certitude de pouvoir arriver quelque part… Et c’est précisément cet appel à l’action que Bruce Springsteen trouve la force d’exprimer: « I’ll shake this world off my shoulders« , « I’m dyin’ for some action » …

En écrivant ces phrases, j’ai pensé à la très belle analyse que propose Christophe André du tableau de Munch intitulé « Avenue sous la neige à Koesen » . Ce tableau, nous dit le psychiatre, matérialise en peinture la nuit noire de l’âme, ces moments où le malheur paraît invincible, infini et interminable, ces moments « où l’on ne sait plus que faire de son existence, où tous les horizons possibles sont bouchés. (…) Dans cet hiver du cœur, aucun bonheur n’est pensable » . Mais ce que peint Munch nous décrit aussi le salut: quand on a la tentation d’abandonner, de se figer, de se prostrer, il faut « continuer à marcher dans le froid » . Alors il faut plus que jamais suivre l’exemple des femmes qui apparaissent de dos dans ce tableau: « Nul ne sait où elles se rendent, ni si elles ne sont pas en train de tourner en rond. Quelle importance? Leur marche est tout ce qui peut les protéger du froid sinistre et mortifère qui les enveloppe. »

Avec ses mots à lui, Bruce Springsteen chante un peu la même chose: même lorsque la vie paraît trop difficile, même lorsque notre esprit et notre désir sont comme anesthésiés, il importe plus que tout de continuer à danser, à cultiver l’envie, et à vivre, tout simplement. Cela me fait aussi penser à la fameuse et belle formule de Sénèque disant que « Vivre, c’est apprendre à danser sous la pluie. »

Pour se remettre en mouvement, encore faut-il, bien souvent, pouvoir compter sur le secours de ses proches, de ses ami·es, et de la personne que l’on aime: « Hey there, baby, I could use just a little help. » Le monde, notre monde, et jusqu’au petit monde préservé que nous nous étions construit, est en train de se désagréger et de s’écrouler (« Worryin’ about your little world fallin’ apart » ), c’est un fait. Mais ce n’est pas inexorable. Et en tous cas c’est là, dans les liens qui nous unissent, dans les regards que nous nous adressons les une·s aux autres, que subsistent les étincelles indispensables pour (r)allumer des incendies: « Come on now, baby, gimme just one look » . Pour moi l’une des phrases les plus fortes et les plus touchantes de cette chanson est celle-ci: « I need a love reaction. »

Ainsi décodée, « Dancing in the dark » se présente comme une méditation sur les difficultés et les frustrations de la vie, surtout lorsqu’on la subit comme une succession interminable de moments d’errance et de désespoir, lorsqu’on est cloué à un emploi fatigant et usant, lorsque le rêve d’une vie meilleure reste toujours hors de portée et ne débouche jamais que sur une litanie de cruelles désillusions. Plus encore, cette chanson est un hommage respectueux aux personnes humbles qui persévèrent malgré la fatigue, malgré le désespoir, malgré l’impression d’être en permanence défaites et écrasées par le rouleau compresseur de la vie.

C’est aussi musicalement que « Dancing in the dark » exprime l’affirmation du désir, même sous la forme d’une petite flamme fragile. Il s’agit sans doute du morceau le plus pop de Bruce Springsteen, et son titre annonce clairement la couleur: il a vocation à être programmé par les DJ. D’où la présence d’un synthétiseur, dès le début de la chanson (c’est même le premier son que l’on entend). D’où aussi une batterie métronomique, obsédée par la volonté de permettre à des danseurs et des danseuses de se déhancher jusqu’à l’épuisement. Cela donne un morceau calibré pour les radios, pas super original il est vrai, mais dont la musique redouble parfaitement la thématique générale des paroles.

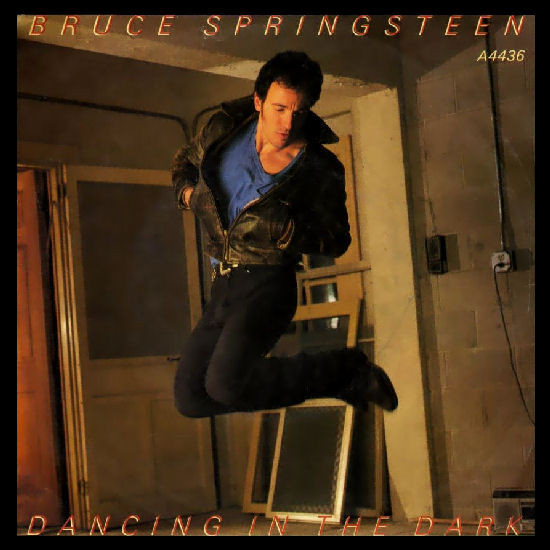

Si « Dancing in the dark » a été un grand succès, c’est enfin en raison de son clip, lui aussi minutieusement ajusté pour passer sur la toute jeune chaîne musicale MTV. Réalisée par Brian De Palma, cette vidéo a été filmée lors d’un concert de Bruce Springsteen dans le Minnesota. On y voit le Boss, beau comme un dieu grec et le sourire triomphant, se déhancher sans guitare, et une jeune femme qui le regarde en souriant et en chantant avant de monter sur scène pour groover avec lui. Alors débutante, cette comédienne se fera un nom dans les années suivantes: il s’agit en effet de Courteney Cox, qui jouera le rôle de Monica dans la série « Friends » .

De même que la chanson a été écrite et enregistrée pour devenir un tube programmé, ce clip n’a pas du tout été tourné de façon spontanée. Comme l’a raconté un musicien de Springsteen, « La plus grande partie a été enregistrée avant le concert, la veille, comme une véritable production hollywoodienne. Ils ont fait venir environ 500 personnes et nous l’avons répété encore et encore. J’avais des écouteurs, parce que je jouais sur la chanson. Nous avons dû la jouer 15 ou 20 fois d’affilée. Et pendant le spectacle, ils l’ont refait, avec un public complet. Courteney Cox était là. En gros, on a fait le concert, on s’est arrêté et Bruce a annoncé au public «On va faire une vidéo» . »

Avec cette musique et ce clip, Bruce Springsteen a amorcé un virage commercial qui lui vaudra d’être éreinté par la critique et par ses fans à la sortie de ses deux albums suivants. Mais le texte reste fidèle à son esprit, celui d’un songwriter sensible et à la plume acérée, observateur attentif des fractures et des zones d’ombre de l’Amérique.

Aujourd’hui Bruce Springsteen est revenu à ses premières amours, et il est redevenu le monument qui incarne l’honneur et la fierté du rock’n’roll américain, mais aussi d’une certaine idée de l’Amérique, d’une Amérique qui n’a pas pas besoin de glapir « MAGA » ou de menacer et d’humilier le monde entier pour être grande et respectée, bien au contraire: au rebours des pantins minuscules et grotesques qui mettent aujourd’hui les États-Unis sous leur coupe, Springsteen n’a besoin, pour nous scotcher, que d’exister, d’écrire et de chanter.

La marque des grands.