Je ne suis jamais beaucoup allé au cinéma, sauf pendant la vingtaine, quand j’étais étudiant puis jeune enseignant (jusqu’à ce que naisse mon premier enfant).

Durant cette période, j’aimais bien dire, ce qui était tout à fait vrai, que j’aimais les « petits films à petit budget » , et les frères Dardenne étaient emblématiques de ce goût pour les films courts, sans stars, qui mettaient en scène des gens banals placés dans des situations tout aussi banales, mais qui les obligent à révéler ce qu’ils ont dans le bide, le pire ou le meilleur (je pense par exemple à « Le fils » , et plus encore à la dernière scène absolument bouleversante de « La promesse » ).

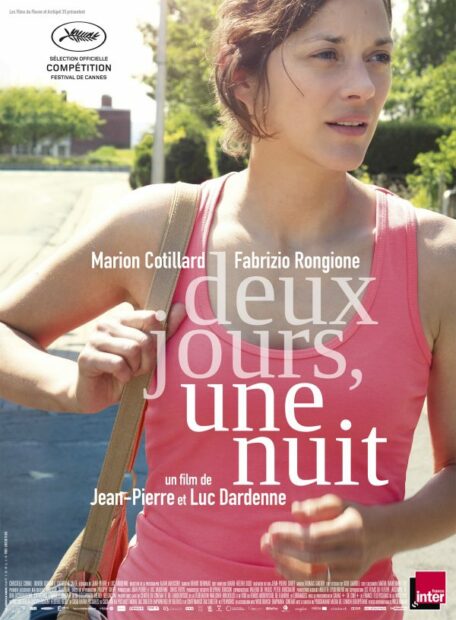

Hier soir j’ai enfin regardé « Deux jours, une nuit » , réalisé par les frères Dardenne en 2014, et je me suis rappelé pourquoi j’aimais tant leur cinéma simple, direct, percutant, et profondément respectueux (des personnages, des thèmes dont ils parlent, mais aussi du public, de celles et ceux qui pourraient se reconnaître ou être reconnu·es dans leurs personnages…)

[Attention, quelques spoilers dans la suite de ce texte, mais enfin c’est tout sauf un film à suspense, on sait déjà à peu près comment ça va se terminer, en tous cas on sait très bien comment ça ne peut PAS se terminer… et les frères Dardenne inventent une fin encore plus puissante et bouleversante que ce que l’on pouvait imaginer – une fin que je ne décrirai pas]

Sandra sort à peine d’une dépression, et elle est encore éminemment fragile, ça se voit comme le nez au milieu de la figure dès les premières scènes, où suite à un bref appel dont on n’entend pas la teneur elle se répète mécaniquement le petit encouragement qu’elle a du apprendre en thérapie (« Je ne dois pas pleurer » ).

Ce qu’elle vient d’apprendre, on va vite le comprendre, c’est une mauvaise nouvelle. Alors que son retour au travail après un long congé maladie est prévu pour bientôt, son patron a proposé à ses 16 salarié·es de voter avec deux alternatives, soit le licenciement de Sandra et l’attribution d’une prime de 1.000 euros pour tout le monde, soit sa réintégration mais l’annulation de cette prime. Et le résultat du scrutin vient de tomber : placés face à cette alternative scélérate, 16 ont voté pour le licenciement et la prime, et seulement 2 pour le choix inverse. Sandra est abattue, elle tremble, elle pleure, elle réclame de retourner dormir, mais son mari et l’une de ses collègues ruent dans les brancards et parviennent, non sans mal, armés de patience, à la convaincre de se battre.

Concrètement, se battre, ce sera d’abord aller voir son patron pour le convaincre d’organiser un nouveau vote, cette fois-ci loin des regards d’un contremaître qu’on devine être un beau salopard. Ce sera lundi matin, dans deux jours et une nuit.

Alors démarre une sorte de road-movie dans laquelle nous suivons Sandra, d’abord en bus et à pied, puis en voiture avec son mari une fois que celui-ci a fini ses heures. Nous la voyons faire la tournée de ses collègues, l’un après l’autre, l’un après l’autre, l’une après l’autre, pour les convaincre de « changer leur vote » . Au cours de ce qui s’apparente curieusement à une sorte de campagne électorale en porte à porte, Sandra démarre chaque interaction par un petit speech bien réglé mais hésitant, toujours avec une légère modulation, façon de bien faire sentir son extrême vulnérabilité. Car au-delà de l’incertitude et de la peur du chômage, de la précarité et du déclassement (comment fera-t-on pour garder la maison ?), au-delà de l’épuisement causé par des mois de dépression qui ont éreinté son couple (elle jette brusquement à son mari que ça fait quatre mois qu’ils n’ont plus fait l’amour), et qui ont sans doute aussi accablé jusqu’à ses deux petits, Sandra se sent humiliée de devoir compter sur la pitié et d’avoir l’impression de mendier (elle le dit très expressément), elle se sent gênée de mettre la pression sur ses gens qui, comme elle, ont des problèmes de fins de mois et ne peuvent pas trop, parfois pas du tout, se passer de cette prime qui permettrait à leur famille de garder la tête hors de l’eau.

Au cours de ce périple, nous voyons chez les collègues toute la gamme des réactions possibles, depuis le soutien franc et immédiat jusqu’au refus hargneux et violent, en passant par la dérobade (Sandra entend Nadine à l’interphone tandis que sa fille prétend qu’elle est absente), par les excuses plus ou moins bidon, par la gêne de devoir refuser parce que c’est la galère (« J’espère que tu me comprends » ), par la honte d’avoir voté contre Sandra lors du premier vote (ce à quoi elle réagit en donnant en quelque sorte son absolution), et toujours, toujours, par la peur pour son propre job dans un contexte managérial toxique et une société profondément dure et injuste…

Jamais Sandra n’est intrusive, jamais elle n’insiste trop lourdement, jamais elle ne culpabilise, elle est la première à dire, bien avant ses collègues, que bien sûr cette prime est importante pour elles et pour eux (et pour leur famille), et qu’elle les comprend de décliner. Tout au plus les invite-t-elle, quand ils ou elles lui demandent de se mettre à leur place, de se mettre à sa place à elle. Mais il lui suffit de dire ce qu’elle a à dire, et elle tourne les talons après un merci, une bise, ou une poignée de main. Avec un sourire aux lèvres ou les larmes dans la gorge, c’est selon, mais en tous cas sans jamais se plaindre, noblesse oblige.

Je parlais de cinéma respectueux, parce que si Sandra est évidemment magnifiée dans sa dignité et son courage, ses collègues qui décident de ne pas changer leur vote ne sont pas pour autant jeté·es en pâture au public. La vie est dure pour tout le monde, personne n’est à l’abri des petitesses humaines. Plutôt que de stigmatiser celui-ci ou celle-là, les frères Dardenne préfèrent souligner en délicatesse les hésitations de celles et ceux qui, parfois tout de suite, parfois après un temps de réflexion, vont se décider à changer leur vote parce que, sans doute, une petite voix leur a soufflé dans la tête qu’ « Il y a des choses qui ne se font pas » (selon la belle et simple formule de George Orwell, qui définissait ainsi on ne peut mieux ce que c’est que l’éthique).

Mais le cinéma, ce n’est pas que des histoires édifiantes et des dispositifs pour faire sortir des émotions (même si de fait ici nous oscillons sans cesse de la colère à la compassion). On ne fait pas de bons films avec des bons sentiments, en tous cas pas QUE avec des bons sentiments (et pour cela qu’il y a quelque chose de ridicule à se plaindre que « Quelque chose en plus » n’ait pas eu de César). Le cinéma, c’est aussi une mise en scène, c’est aussi une direction d’acteurs et d’actrices, c’est aussi des choix d’image, de lumière, de cadrages… C’est un langage.

Et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’aime profondément le cinéma des frères Dardenne, de même que celui de Nanni Moretti (« Journal intime » ), de Jacques Audiard (« De battre mon cœur s’est arrêté » ) ou de Laetitia Masson (« À vendre » ) : comme je le disais, c’est simple, direct, à hauteur d’homme et de femme, sans mouvements de caméra superflus, sans effets spéciaux faciles, sans fioritures. C’est du cinéma à l’os, et j’aime ça.

Lorsque Marion Cotillard se déplace de station en station sur son chemin de croix, elle est filmée de loin, un peu ballottée dans une ville qui continue à vivre comme si de rien n’était, bien entendu, et cela accentue son sentiment d’isolement et de fragilité dans une société et un système capitaliste qui pressent et broient les êtres humains et les rejettent quand ils ne sont plus assez « employables » (un collègue glisse méchamment à Sandra que dans son absence la boîte a bien tourné à 16, sous-entendu elle ne sert à rien, alors pourquoi faudrait-il qu’on la reprenne?)

Mais à titre personnel, j’ai été vraiment scotché par les scènes où elle se retrouve seule, dans les cages d’escaliers désertes, sur le siège passager de la voiture, ou dans l’intimité de sa petite cuisine, de la chambre des enfants où elle refait les lits minutieusement, de sa minuscule salle de bains où elle manipule ses boites de Xanax. Les cadrages serrés montrent une femme à bout de forces, dont les émotions se lisent de façon transparente sur le visage et dans la moindre des réactions corporelles, par exemple dans la frénésie avec laquelle elle boit au goulot pour se dénouer la gorge. Je ne suis pas très fan de la personnalité de Marion Cotillard, mais sa prestation de comédienne est ici immense, d’une précision et d’une justesse sidérantes : pas une seule fois je n’ai eu la sensation qu’il y avait un pouillème de faux dans sa voix, dans son regard, dans ses gestes, dans les mots qu’elle emploie… Pendant une heure et demie, la vraie vie d’une vraie personne a fait irruption dans mon salon, et je dois dire que c’est l’une des choses que je recherche le plus lorsque je regarde un film (je veux dire un film dont le but est autre que celui de simplement me divertir) ; j’attends que l’on me donne des nouvelles de quelqu’un qui n’est pas moi, mais qui existe vraiment, que je pourrais croiser demain à la boulangerie ou à l’arrêt de tram. Quelqu’un dont la vie pourrait me faire réfléchir sur la mienne, sur le monde dans lequel nous sommes plongés, sur ce qui fait que nous nous comportons souvent de façon si dégueulasse, et sur ce qui pourrait faire que nous nous comportions de façon un peu plus humaine.

Il y a clairement une dimension sociale et politique dans ce film : une femme qui, dans le premier plan, dort puis sort une tarte d’un four, et dont le mari désemparé coupe les pizzas de ses deux enfants pendant qu’elle pleure dans son lit, prend de plein fouet l’âpreté et l’injustice de la société, mais l’espace d’un week-end elle décide de se relever, et même si elle trébuche à plusieurs reprises elle avance sans relâche (en bus, à pied, en voiture, parfois même en courant), et sa courte odyssée urbaine va bousculer des vies et va semer des graines d’humanité, de solidarité, et peut-être de luttes collectives, qui sait. Je suis totalement d’accord avec les dernières phrases de la belle chronique d’Isabelle Regnier dans Le Monde : « Entre la première porte à laquelle elle sonne et la dernière, on est passé de l’idée de Jean Renoir, selon laquelle tout le monde a ses raisons, à celle des frères Dardenne, qui affirment que non, toutes les raisons ne sont pas bonnes. Passée de la dépression à la révolte contre l’injustice et les ordures qui la font prospérer, Sandra a ressoudé les liens de solidarité que l’entreprise avait détruits. Elle a créé du possible. Les révolutions ne commencent pas autrement. »

Les derniers mots de Sandra, prononcés la tête haute et le regard droit, sont « On s’est bien battu » . À travers ce combat opiniâtre, la fierté est revenue, mais aussi, et ce n’est pas rien, le sourire et même la joie, à la faveur du soutien d’une collègue qui deviendra sans doute une amie chère, d’une chanson déprimante (magnifique scène où Sandra sent surgir d’on ne sait où un pauvre mais sincère sourire à son mari, et où on se dit qu’elle est peut-être déjà en train de gagner sa bataille), d’un air de rock entendu en voiture et qui permet à des regards joyeux de se croiser, de quelques gestes furtifs de tendresse revenue (car ce film est aussi celui de la renaissance d’un couple, et sans doute d’une famille)…

Je n’ai pas fini de penser à ce film à la beauté simple et fulgurante.