Lorsque j’étais en thèse, j’écoutais assez souvent « Les années de pèlerinage » de Liszt pendant que je travaillais, dans la version d’Aldo Ciccolini achetée à la Bouquinerie du boulevard Agutte Sembat, qui était une sorte de QG pour moi (j’y passais au moins trois fois par semaine).

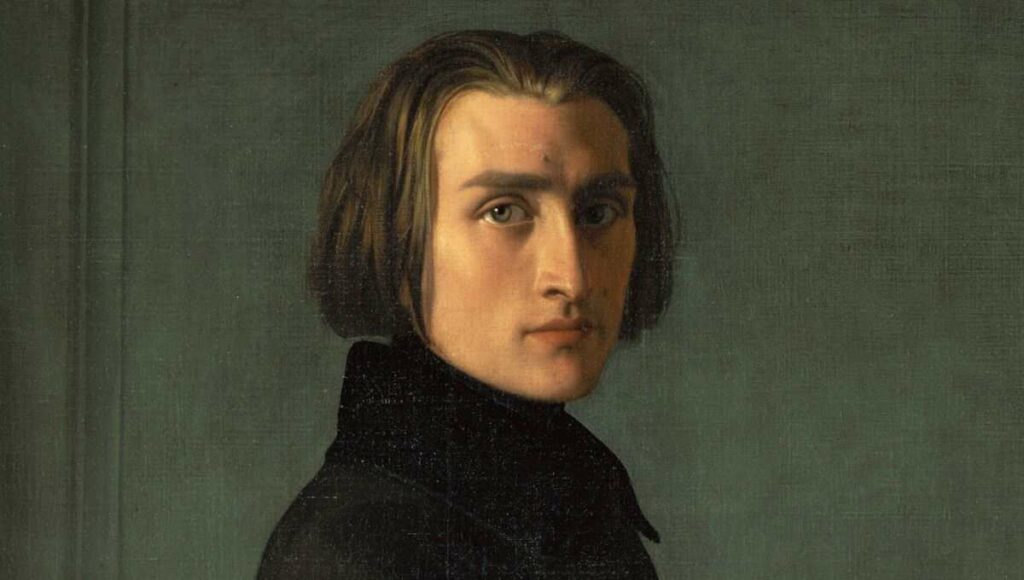

« Les années de pèlerinage » est un ensemble de trois recueils de pièces pour piano, que Franz Liszt a composées au cours de ses voyages en Suisse et en Italie, entre 1835 et 1839. Ces oeuvres sont fiévreuses et considérées comme l’un des sommets de la musique romantique, pour différentes raisons.

D’abord parce que le compositeur hongrois venait de rencontrer dans un salon de la noblesse parisienne la comtesse Marie d’Agoult, de six ans son aînée, dont il était follement épris – et la réciproque était vraie. Leur amour était si intense, malgré la différence d’âge et de milieu social, que les deux amants se sont enfuis de France et se sont installés à Genève, où Liszt a donné des leçons de piano et écrit 19 des pièces qui composent aujourd’hui la première de ces « années de pèlerinage ».

Mais avant même cette rencontre amoureuse, le jeune homme avait un tempérament très passionné, et il avait pris l’habitude de se jeter à corps perdu dans l’écoute ou la lecture des poètes et des musiciens romantiques, dont il a lui-même écrit « Je les étudie, je les médite, les dévore avec fureur » . Bref, Franz Liszt avait comme on dit aujourd’hui une personnalité très entière, il était animé par une quête d’absolu, et il s’efforçait de l’atteindre par tous les moyens qui lui paraissaient possibles – l’amour, l’art, la religion aussi.

Dans une introduction qu’il a lui-même rédigée pour la première édition de ces trois recueils, Liszt énonce une sorte de manifeste du romantisme en musique, en le décrivant comme un effort pour atteindre un idéal absolu (et donc par essence inatteignable?) : à ses yeux la musique instrumentale devait devenir « un langage poétique plus apte peut-être que la poésie elle-même à exprimer tout ce qui, en nous, franchit les horizons accoutumés, tout ce qui échappe à l’analyse, tout ce qui s’attache à des profondeurs inaccessibles, désirs impérissables, pressentiments infinis. C’est dans cette conviction et cette tendance que j’ai entrepris l’œuvre publiée aujourd’hui, m’adressant à quelques-uns plutôt qu’à la foule, ambitionnant non le succès mais le suffrage du petit nombre de ceux qui conçoivent pour l’art une destination autre que celle d’amuser les heures vaines, et lui demandent autre chose que la futile distraction d’un amusement passager. » Voilà un personnage qui avait une haute idée de l’art, et de lui-même. Je crois que s’il pouvait aujourd’hui écouter ma playlist, elle susciterait sa consternation – tant de musiques faciles et légères, tant de vaine futilité… À moins que, peut-être aurait-il eu un destin à la Kurt Cobain, enfiévré et désireux de s’embraser vite et fort plutôt que de se consumer lentement et banalement ? Qui sait…

« La vallée d’Obermann » est l’une des pièces que je préfère dans ces « Années de pèlerinage », pour sa première moitié lente, sensible et un brin douloureuse (les harmonies dissonantes des premiers accords semblent évoquer une forme de mélancolie ou même de désenchantement). Petit à petit, les modulations deviennent plus vives et plus nettes, plus joyeuses (les mesures qui démarrent à 3’05 sont légères, naïves, on est presque dans le registre de la comptine pour enfants). Dans la partie centrale de cette longue pièce, Liszt met en musique la nature et les paysages grandiose de la Suisse des montagnes, et il imagine une vallée qu’il baptise du nom du héros d’un roman de Sénancour, qu’il venait de découvrir et qui l’avait fortement impressionné. « La vallée d’Obermann » est alors une pièce tendre et paisible, qui nous fait imaginer Frantz Liszt et Marie d’Agoult tendrement enlacés dans l’herbe au bord d’un charmant torrent.

Mais à partir de 7’45, la pièce devient brusquement plus nerveuse, sans doute pour illustrer l’exaltation insatiable que recherchait le compositeur hongrois. Ce passage forte ne dure que le temps d’un orage, bien vite le calme revient, mais la tempête éclate à nouveau, avec un dialogue dramatique entre la main droite et la main gauche, qui donnent l’impression de se bagarrer pour prendre le dessus l’une sur l’autre. C’est là un Franz Liszt que j’aime beaucoup moins, et pour ma part je me contenterais volontiers de la première moitié de cette randonnée dans la vallée d’Obermann : plus les années passent, plus les tempéraments passionnels et instables me fatiguent, et plus j’aspire au calme et à une vie paisible… et c’est la raison pour laquelle je préfère partager cette pièce dans la version de Claudio Arrau, plus lente mais aussi plus sereine, je trouve, que celle d’Aldo Ciccolini.