Cette oeuvre très courte et charmante est un air de danse polyphonique composé et joué pour la première fois en 1609.

Antoine Boësset, dit aussi sieur de Villedieu, était maître musicien à la cour du roi Louis XIII, et il a été l’un des compositeurs les plus éminents et les plus influents de la vie musicale à la cour de France durant la première moitié du XVIIème siècle. Il est situé chronologiquement entre les deux autres maîtres de la musique baroque française de l’époque, Pierre Guédron (dont il est le gendre) et Étienne Moulinié.

Antoine Boësset a été l’un des précurseurs en France de la basse continue. Il s’agit d’une technique d’improvisation et d’accompagnement des chants polyphoniques qui permettait d’unifier les différents livrets (et donc les différentes voix) en une œuvre unique, de créer une continuité tout au long d’un air. Par exemple, au moment où l’une des voix se taisait, un instrument en reprenait la mélodie, sous une forme plus ou moins improvisée, pour faire le lien avec la mélodie chantée par les autres voix, jusqu’à ce que revienne la voix momentanément silencieuse. Cet accompagnement / improvisation pouvait se faire avec n’importe lequel des instruments de l’époque (l’orgue, le violoncelle, la viole de gambe, le basson, le clavecin, le luth, la théorbe, la guitare baroque…).

Boësset a utilisé cette technique pour produire une œuvre considérable: des pièces sacrées (messes, motets, magnificats), mais aussi beaucoup de pièces profanes (airs de cour, airs de ballet). Il a notamment composé presque 200 airs à quatre ou cinq voix, et beaucoup d’autres pour des formations plus réduites (notamment pour voix et luth). Ces œuvres sont d’une grande inventivité et subtilité sur le plan mélodique, et elles font preuve d’une valeur expressive et même dramatique assez inhabituelle pour l’époque.

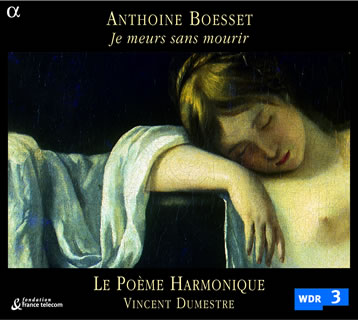

Antoine Boësset fait partie des compositeurs qui sont aujourd’hui méconnus, mais qui ont été remis à l’honneur par la vogue de la musique baroque, portée en France par des ensembles tels que le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre.

« Nos esprits libres et contents » est un air de cour qui est en même temps un éloge de la douceur de vivre et une méditation mélancolique sur les « misères » provoquées par l’amour. Le livret nous dit que les plaisirs de l’amour sont piquants, certes, mais qu’il vaut peut-être mieux les éviter, en tous cas ne pas s’y jeter tête baissée, et leur préférer d’autres joies plus douces et plus égales.

Il y a eu des moments dans ma vie où je pensais moi aussi que l’amour était forcément synonyme de misères et de chagrins, et où je craignais de m’y engager sérieusement, de peur de souffrir. Je n’imaginais pas que l’amour aussi puisse être vécu l’esprit libre et content. Mais ça, c’était avant.

« Nos esprits libres et contents

vivent en ces doux passe-temps,

et par de si chastes plaisirs,

bannissent tous autres désirs

(…)

La danse, la chasse et les bois

nous rendent exempts des lois

et des misères dont l’Amour

afflige les cœurs de la Cour. »