Hier j’ai constaté qu’il y a dans mon réseau Facebook beaucoup de fans enthousiastes de The Cure. Mais le groupe a eu des périodes très différentes, et il est possible que parmi ces fans il y en ait qui n’aiment pas trop le disque et le morceau dont je vais parler ce soir, car ils sont vraiment très sombres… comme je l’étais lorsqu’ils sont sortis (c’est pour ça que je les aimais tant).

En janvier 1982, au moment où démarre l’enregistrement du quatrième album de The Cure, Robert Smith est au bord du burn-out à cause des tournées incessantes et épuisantes organisées pour soutenir des albums très rapprochés (trois en même pas deux ans!), mais aussi en raison d’une consommation intense de diverses drogues, et surtout d’un profond mal-être existentiel. Comme il le dira plus tard dans une interview, « [à l’époque] je me sentais dégoûté de moi-même et de la race humaine » .

Le résultat de cet écoeurement est un disque encore plus lugubre, encore plus sombre, encore plus désespéré et encore plus impressionnant que les précédents.

Sorti en 1981, « Faith » avait marqué les esprits par un son que Robert Smith avait voulu « de pierre et de glace » (pas étonnant que ce disque soit l’un des sommets de la cold wave), mais on y discernait encore à travers les brouillards un peu de lumière (certes blafarde).

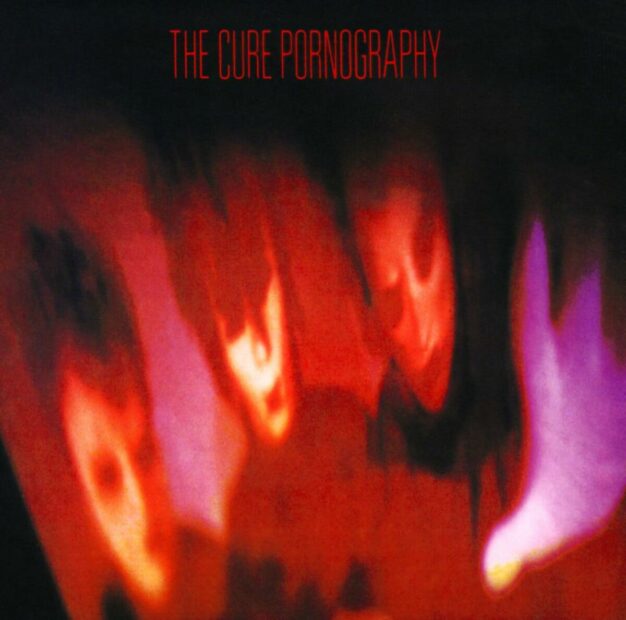

Mais ici il ne reste que des ténèbres. D’emblée le groupe annonce la couleur avec ce titre d’album à faire frémir les pères et les mères de famille (« Pornography » ), et avec cette pochette glauque, sur laquelle les trois membres du groupe semblent avoir été pris en flag par une caméra thermique mal réglée, avec des contours mous et une couleur sanguinolente. Tout cela semble promettre la même chose que L’Enfer de Dante: « Vous qui entrez ici » , dans cet univers musical morbide et vénéneux, dans ce cloaque nauséeux, « abandonnez tout espoir » .

De fait, le premier vers de l’album donne envie de se barrer en courant (« Does’nt matter if we all die » ), et tout au long de « Pornography » , le champ lexical est presque exclusivement celui de la dépression, du désespoir ou du deuil.

Musicalement c’est presque pire: les huit morceaux (quatre par face) s’étirent en longueur, partiellement dénués de mélodie, avançant hagards, tirés par la rythmique métronomique de Lol Tolhurst, à peine adoucis par quelques synthés obsédants. Quant à la voix de Robert Smith, elle est enregistrée dans le lointain et elle est le plus souvent impassible, parfois presque désincarnée, sauf quand elle crie ou elle se plaint plus qu’elle ne chante.

Bref, « Pornography » est un monolithe noir et gothique, un disque nihiliste et éprouvant, masochiste et quasi suicidaire, un bûcher musical par lequel Robert Smith essaye de se débarrasser de ses démons, ou carrément de la vie, on ne sait pas trop. Un disque asphyxiant, qui prend à la gorge, qui donne l’impression d’être étouffé, écrabouillé par un rouleau compresseur, et désossé par le morceau final, « Pornography », où des voix inquiétantes donnent l’impression que Robert Smith a sombré dans la paranoïa et la folie. Il faut absolument écouter les morceaux dans l’ordre pour comprendre ce qu’il a voulu faire avec cet album: se noyer, et emporter ses fans avec lui.

À l’adolescence, c’était mon disque préféré de The Cure: c’est dire si j’allais mal.

J’ai découvert cet album plusieurs années après sa sortie, à quinze ou seize ans. The Cure venait alors d’effectuer un virage pop avec « The head on the door » , beaucoup plus sautillant et catchy (ce qui n’était pas très difficile, il est vrai), et que j’aimais beaucoup aussi. Grâce à cette coïncidence, je ne suis pas devenu un de ces curistes puristes et dédaigneux pour qui après « Pornography » , c’est fini. J’aime les deux périodes de The Cure: j’ai été profondément marqué par la trilogie glacée ou gothique (« Seventeen seconds », « Faith » et « Pornography » ), d’autant plus qu’à l’époque je lisais des auteurs particulièrement déprimants (par exemple Emil Cioran)… mais j’ai aussi eu envie de m’enjailler et de danser au son de quelques singles imparables qui parsèment les albums ultérieurs (par exemple « Friday I’m in love » ).

De « Pornography », j’ai déjà partagé le morceau d’ouverture, le frénétique « One hundred years » .

« The Figurehead » est plus lent, mais peut-être encore plus angoissant. Il y subsiste encore cette colère sourde envers le monde entier, exprimée par la batterie obstinée et les percussions lourdes et presque tribales de Lol Tolhurst, qui ouvrent la chanson, et par la basse plombante de Simon Gallup. Mais on dirait que cette colère n’a même plus la force de s’exprimer, vaincue par l’accablement et par la pesanteur des jours (« As the days become heavier and weighted » ), terrassée par une fatigue invincible. La joie semble avoir totalement disparu dans les limbes (« I laughed in the mirror for the first time in a year » ). Comme l’a très justement dit Michka Assayas dans l’un des podcasts dont je parlais hier, le texte entier de ce morceau ressemble à « une page arrachée au journal intime d’un adolescent à problèmes » . De fait, Robert Smith y convoque des images effrayantes et sanguinolentes, il parle d’insomnie, de souffrance physique et mentale, de haine, et surtout de l’incompréhension devant l’existence. Si rien n’a de sens, si rien ne sert et ne servira à rien, si toute possibilité de rédemption est d’emblée récusée, alors il ne reste plus qu’à se préparer à endurer une peine sans fin, et la vie ressemblera à une longue agonie (« I will never be clean again » ).

Jusqu’au clap de fin – d’ailleurs le morceau se conclut brutalement par quelques claquements de batterie, comme un couvercle qui se referme violemment sur les doigts.

Aujourd’hui, bien que la vie m’ait apporté quelques épreuves, et même si la marche du monde est plus angoissante que jamais sans doute, je ne suis plus dans cet état d’esprit dévasté. Mais je me souviens de l’espèce de fascination que cet album suscitait en moi lorsque je l’écoutais, et j’ai enfin réussi à cultiver de la compassion et de la tendresse pour l’ado complexé et mal dans sa peau que j’étais alors. C’est pourquoi je reste si impressionné par ce disque.

Peut-être que le meilleur moyen de ne pas sombrer à nouveau dans le marasme, c’est de jeter de temps temps un œil ou une oreille vers ce qu’on a aimé quand on était en plein dedans. La période gothique de The Cure est pour moi un antidote au désespoir, parce qu’elle me rappelle dans quelles abysses il est possible de sombrer si on cède au côté obscur de la force.