Je prends enfin le temps de rédiger une chronique d’un film que j’ai beaucoup aimé et qui, au delà, m’a beaucoup marqué, pour différentes raisons, à différents niveaux.

L’histoire que raconte ce long métrage de Thomas Cailley, sorti en 2023, est très originale : dans un futur très proche, un certain nombre d’êtres humains ont soudain des symptômes bizarres qui sont le prélude à une profonde transformation physique, sous la forme d’une hybridation avec des animaux divers et variés (selon les individus ce peut être un ours, un corbeau, un loup, une grenouille, un poulpe…) Ces créatures monstrueuses, appelées « bestioles », sont alors traquées pour être parquées dans des centres où elles sont sinon soignées, du moins étudiées sous toutes les coutures pour comprendre le pourquoi de leur mutation. Le film présente un duo formé d’un père (Romain Duris, comme toujours excellent, j’adore cet acteur), et de son garçon adolescent, qui semble particulièrement effrayé par les bestioles, et pour cause : sa propre mère, victime de cette étrange et inexplicable épidémie, l’a griffé violemment.

Je ne vais pas décrire les péripéties de l’histoire pour laisser une chance à celles et ceux qui ne l’ont pas vu de se laisser surprendre et désorienter par ce film tellement étrange et déroutant. Je voulais juste évoquer quelques points qui m’ont particulièrement frappé.

Le premier, c’est le malaise que j’ai assez vite ressenti devant l’hybridation progressive entre ces humains et ces animaux divers et variés. Je sais bien que le film a été conçu comme un appel à la compréhension de la fameuse « différence » et à la tolérance, et bien sûr c’est une dimension qui apparaît de façon très transparente (bien que Thomas Cailley ait l’intelligence de ne pas l’expliciter de façon trop évidente). Dans « Le règne animal », les personnages qui restent des humains à 100%, sont souvent assez inhumains, notamment lorsqu’ils se livrent à des battues ou lorsqu’ils libèrent leur mépris, leur dégoût et leur haine vis-à-vis des « bestioles » qui ont le mauvais goût de n’être pas comme eux. Parfois ils semblent ne pas bien mesurer ce qui se passe, comme lorsque la gendarme jouée par Adèle Exarchopoulos dit « J’attends ma mutation » . À l’inverse, une magnifique scène de rencontre fortuite donne à voir une fraternisation émouvante entre une serveuse et un « homme-morse ». Et pourtant, même moi qui suis clairement favorable au parti-pris du film en faveur de l’ouverture et l’acceptation, je n’ai pas pu m’empêcher de ressentir aussi un sentiment confus de malaise vis-à-vis de ces créatures hybrides, qui perdent petit à petit certains de leurs caractères humains, à commencer par le langage.

Après avoir fini le film, réfléchissant, à cela, je me suis dit que décidément, je suis de mon espèce, et c’est sans doute pour cela que j’ai du mal avec l’anti-spécisme (un mouvement intellectuel et militant que je ne connais guère, ceci explique peut-être cela). J’aime profondément les animaux, d’ailleurs si je suis venu m’installer sur mon lieu c’était en grande partie pour en voir, pour vivre au milieu d’eux, et pour essayer de préserver leur cadre de vie et même, si possible, de leur faciliter l’existence en créant des niches écologiques variées. Mais de là à les mettre au même niveau que les humains, il y a un pas que je ne peux pas franchir. Quel autre animal que l’être humain est capable, de façon volontaire, en sachant consciemment qu’il va en être pénalisé, parfois même qu’il va y laisser la vie, de s’empêcher de faire des choses dont il a envie ou de se forcer à faire des choses dont il n’a pas du tout envie, et ce non pas seulement par altruisme au sein de sa propre espèce, mais par altruisme pour d’autres espèces, voire pour la biodiversité dans son ensemble ? À l’évidence, aucun. Certes, ce ne sont pas les comportements les plus répandus, mais enfin ils existent.

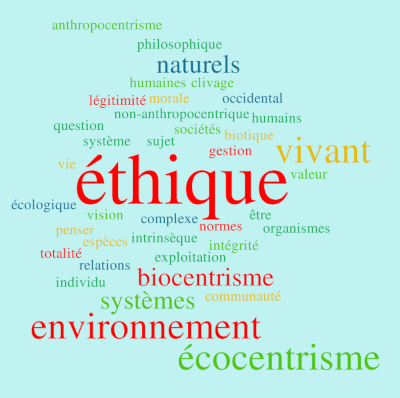

C’est pourquoi en matière d’éthique écologique, j’oscille entre une éthique éco-centrée (dans laquelle on considère que l’important c’est la diversité du vivant, de la « communauté biotique », si bien que l’on s’autorise à tuer tel ou tel animal concret si ça ne met pas en péril cette communauté globale) et une éthique dite « anthpocentriste faible » (dans laquelle on considère qu’il est essentiel de prendre soin du vivant, mais en gardant à l’esprit que l’espèce humaine est celle qui est la plus digne de considération morale, pour les grandes choses qu’elle est la seule à être capable de ressentir et de faire : œuvres artistiques, éthique…)

À celles et ceux de mes ami·es qui se déclarent antispécistes, j’ai parfois envie de poser la question suivante : « Imagine que tu te retrouves avec un flingue chargé dans la main, devant un tigre prêt à bondir sur un humain que tu ne connais pas. Est-ce que tu laisserais le tigre se jeter sur l’humain sans tirer sur lui, sous prétexte que les deux espèces ont la même valeur ? » Et si la réponse était oui, je suis sûr que j’éprouverais de la honte pour cet·te ami·e. C’est à ce genre d’expérience de pensée extrême que l’on peut parfois tester la validité d’une idée que l’on aime bien défendre, mais dont on n’a pas trop réfléchi aux conséquences qu’elle peut avoir…

Il reste que « Le règne animal » est un superbe conte fantastique qui nous invite à (re)prendre conscience de la part animale qui nous habite toutes et tous, mais que la plupart d’entre nous s’efforcent de refouler. Un grand nombre d’insultes consistent à animaliser les individus en les traitant de « porcs », de « chiens », d’ « ânes », de « morues », de « thons », de « têtes de linotte », etc. Une bonne partie de nos comportements quotidiens s’expliquent pas la volonté inconsciente de ne pas risquer d’être assimilé à des animaux : on veille à ne pas trop se laisser aller aux instincts bestiaux, on essaye de ne pas donner prise à l’accusation d’être « bêtes »…

Pour ma part, je dis souvent que nous sommes des mammifères sociaux, et qu’à ce titre nous avons les mêmes besoins et les mêmes comportements que tous les autres mammifères, notamment sur le plan affectif : nous avons besoin d’être entourés par un groupe, nous avons besoin d’échanger en permanence des informations, des signes d’appartenances, des gestes d’affection, des marques d’empathie, et en cela que sommes-nous d’autre que des primates un peu plus évolués ? Par ailleurs il y a de plus en plus de travaux en éthologie qui remettent en question ce qu’on appelle « le propre de l’homme », en soulignant que nombre d’espèces connaissent elles aussi la capacité à éprouver des émotions, à ressentir notamment du chagrin et de l’empathie, à veiller sur les morts, à prévoir et à planifier, à compter… Bref, le règne animal est aussi en nous (au sens propre d’ailleurs, puisque notre corps abrite des milliards d’être vivants sans lesquels nous ne pourrions pas survivre, ce serait-ce que parce que nous ne pourrions pas digérer notre nourriture sans les bactéries qui fourmillent dans nos ventres).

La volonté de bien marquer la différence entre soi-même et la nature n’est absolument pas un sujet anodin. Comme l’a expliqué l’anthropologue Philippe Descola, dans la plupart des sociétés dites « traditionnelles », il va de soi que les humains sont immergés dans ce qui les environne et qu’ils en sont indissociables, à tel point que très souvent il n’existe même pas de mot dans leur langue pour désigner ce que nous autres appelons « nature ». Dans la culture occidentale, au contraire, on adopte spontanément la croyance qu’il existe une coupure nette et infranchissable entre nature et culture : ici les humains se pensent d’autant plus humains qu’ils se sont totalement extraits de la nature, qu’ils en sont extérieurs, qu’ils n’ont plus rien à voir avec elle… ce qui leur donne le « droit » de la dominer, de la dompter et de l’exploiter sans vergogne. Autrement dit, la racine de l’extractivisme et de l’exploitation du vivant se trouve précisément dans la coupure nature / culture que « Le règne animal » vient subtilement mettre en question.

Il y a une autre lecture possible du film de Thomas Cailley, que je trouve très belle aussi : c’est celle qui souligne l’amour, la compréhension, la tendresse, le désir de protection, la solidarité sans failles que cet homme éprouve à l’égard de la mère de ses enfants, qu’il voit s’éloigner inexorablement mais qu’il ne se résout pas à abandonner, et pour laquelle il remue ciel et terre, venant s’installer avec son garçon tout près du centre où elle est recluse. J’aime l’idée que quand on est en couple, du moins lorsque ce couple dure, lorsqu’il est devenu une famille, c’est vraiment pour le meilleur et pour le pire, si bien que c’est ensemble que l’on traverse les événements de la vie, y compris les plus douloureux ou les plus épuisants. Et ici c’est peu dire que le personnage joué par Romain Duris ne laisse pas tomber son épouse…

Enfin il y a la lecture du « Règne animal » qui me touche le plus, celle qui souligne l’amour de ce père pour son enfant. Comme tous les adolescents, Émile commence à prendre son autonomie et se prépare à faire sa propre vie (ce n’est peut-être pas un hasard si celle des bestioles avec laquelle il se lie d’amitié est un homme oiseau), à ceci près qu’ici il ne s’éloigne pas seulement de ses parents mais de son espèce. Lorsqu’il commence à pressentir puis à se rendre compte que son fils est atteint par ce mystérieux mal, François essaye dans un premier temps de le protéger en cachant son secret, mais très vite il comprend qu’il doit le laisser partir, tout simplement parce que son enfant n’est pas lui et ne lui appartient pas. Dans les dernières scènes, c’est un au revoir poignant, comme un animal sauvage que l’on rend à la nature après l’avoir soigné pour qu’il puisse se retaper, et que l’on espère croiser de temps en temps à l’occasion de quelque balade dans la forêt.

De ce point de vue, je vois dans « Le règne animal » une métaphore de ce c’est qu’élever un enfant : l’aider à grandir, le regarder grandir, avoir le coeur serré quand on comprend dans sa chair qu’il va partir faire sa vie loin de soi et qu’il va manquer cruellement… et malgré tout lui donner en quelque sorte sa bénédiction pour qu’il puisse partir faire sa vie sans culpabiliser. L’enjeu crucial d’une éducation réussie, pour moi, c’est de donner assez d’amour à son enfant pour qu’il ait le coeur plein et joyeux quand il pense à son parent, et pour que devenu adulte il ait envie de se retourner vers lui de temps en temps, de revenir de temps en temps passer quelques moments avec lui, de partager avec lui les étapes importantes de sa vie (notamment ses joies!), de se confier, de demander et d’offrir du soutien et de la compréhension… Je prie pour avoir pas trop mal réussi cela avec mes deux enfants…

Au final « Le règne animal » est un film aussi hybride que les personnages qu’il met en scène : c’est à la fois un film fantastique, une chronique familiale, un récit initiatique, et même d’une certaine façon un teen movie. Un OVNI cinématographique, surtout dans un cinéma français qui manque bien souvent d’audace. Je sais déjà qu’un jour je le regarderai à nouveau avec plaisir.

//////

Pour finir je vous laisse avec cette scène très émouvante dans laquelle François et Émile traversent la forêt en voiture, à la recherche de Lara. François demande à Émile de mettre dans le lecteur un CD pour écouter la chanson sur laquelle il lui raconte avoir dragué celle qui allait devenir sa maman : « Elle est d’ailleurs » . « Elle trouvait ça ringard » , mais c’est devenu « sa chanson préférée » . François raconte ça avec un air fiérot, goguenard, un peu balourd il faut bien le dire, et quand le CD se déclenche, Émile lâche un « Let’s go » un peu crispé, comme s’il s’attendait à vivre un moment de « génance ». Mais la magie opère. « Ah ouais, gros délire » , ironise d’abord le garçon, mais il n’empêche, même un peu niais les sourires ne trompent pas, la communion survient, et tous les deux se mettent à hurler à travers leur vitre baissée, l’un le prénom de sa femme, l’autre des « Maman !! » éperdus. Juste avant le grand départ, à l’occasion d’un improbable moment de partage, un fils reçoit de son père un de ces innombrables souvenirs qui tissent la trame d’une vie, qui nous relient à celles et ceux que nous appelons « les miens », qui nous ancrent et nous donnent le sentiment d’appartenir, ce sentiment précieux sans lequel nous sommes comme des fétus de paille ballottés dans un torrent.

Ce moment de cinéma m’a énormément touché, d’abord parce que moi aussi j’aime beaucoup cette chanson de Pierre Bachelet, mais aussi et surtout, je crois, parce que transmettre un peu de moi à mes enfants est l’un de mes essentiels : c’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle j’écris mes textes et mes chroniques sur la musique ou le cinéma. Leur héritage…